在时光的长河中,总有一些人,以顽强的姿态在生活的泥沼中奋力前行,书写着属于自己的故事。孙信英,便是这样一位在苦难中坚韧绽放的女性,她的人生如同一幅波澜壮阔又饱含沧桑的画卷,徐徐展开,诉说着生活的酸甜苦辣。

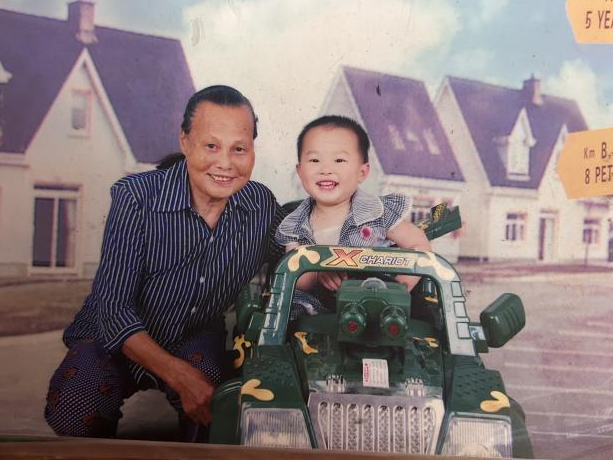

孙信英与外孙的合照

童年:贫困与离散的开端

孙信英,1939年11月29日,出生在广东省梅州市大埔县茶阳镇的一户贫困家庭,家中总共5个孩子,信英是家里第三个孩子。在她四岁时,生活的重压让家人做出了艰难的抉择,他们将信英卖给同样住在镇上的一户人家做童养媳,那户人家中只有一个失语的儿子。

在这个陌生的新家庭,她每日跟着养父母上山砍柴、下地种地,稚嫩的双手早早沾满泥土,也扛起了不属于这个年纪的辛劳,学堂是她这辈子没有机会走进的地方。那时的信英,以为自己会在这个家里默默度过一生,然而,命运的车轮却并未按照她所期望的轨迹前行。

少年:变故接踵而至

养父去世后,家里的日子变得艰难。养母也因悲伤过度,身体每况愈下。信英每晚都守在养母床边照顾,养母时常半夜发病,将睡着的信英惊醒。信英白天要操持家务,晚上还要照顾养母,长期的睡眠不足,让她整个人瘦了一圈。更糟糕的是,她的脚患上了不知名的病症,走路歪歪扭扭,好似风中残叶。

没过多久,养母也撒手人寰,家中只剩下不会说话的哥哥和信英。养兄的婶婶见两个孩子孤苦无依,便把他们接过去照顾。但婶婶家中也不富裕,两个孩子在婶婶家同样过得十分艰辛。

有一日,信英和婶婶上街赶集。生父母的亲戚偶然间看到了走路歪歪扭扭的信英,心中不禁泛起怜悯之情。他们将信英的情况告知了亲生父母,说孩子十分可怜,家中无人照顾,走路也不稳当,不如把孩子接回家去吧。

于是,十六岁的信英再次回到了阔别已久的家。回到家后,信英和父母一起捡柴、捡松针卖。虽然生活依旧贫困,但一家人相互扶持,日子倒也过得有滋有味。在亲生父母的悉心照料下,信英的脚也逐渐好转起来。

青年:工作的起步与爱情的萌芽

1958年,那是一个物质极度匮乏的年代,彼时,人们购物还需要使用粮票、布票等各种票证,没有粮票,就无法买到粮食;没有布票,连一件像样的衣服都做不起。就连饭店里卖的菜肴,大多也是南瓜、冬瓜之类的素菜,很难见到荤腥。

19岁的信英在劳作时,听村里人说福建那边经济比家里好,那里干活有钱可赚,吃的用的都可以用钱买到,不用票证。年轻力壮的信英心中充满了对福建美好生活的向往,她渴望通过自己的努力,改变家庭的贫困状况。于是,她和同村的2个女孩告别父母,相约前往福建打工。

当时,外出打工需要找村里开具证明,而且只有成分好的人才能离开居住地。信英家是贫农,符合外出条件,信英顺利拿到了证明。三个胆大的姑娘怀着对未来的憧憬,踏上了前往福建的漫漫征程。

那时的社会治安相较于以前已经安全许多,但是交通极为不便,她们只能靠着双脚一步一步地前行在并不平坦的山路上。一路上,她们风餐露宿,饱尝艰辛。幸运的是,偶尔会遇到装货的大货车,善良的司机们会让她们搭一段顺风车。就这样,她们历经千辛万苦,终于来到了福建。

然而,在福建找工作并非一帆风顺。因为交通不便利,信息也不畅通,常常跑到了厂里才知道这个厂招满了,她们只能马不停蹄地寻找下一个厂。就这样,他们从广东走到福建,在福建一路走一路问,最后来到了石城。

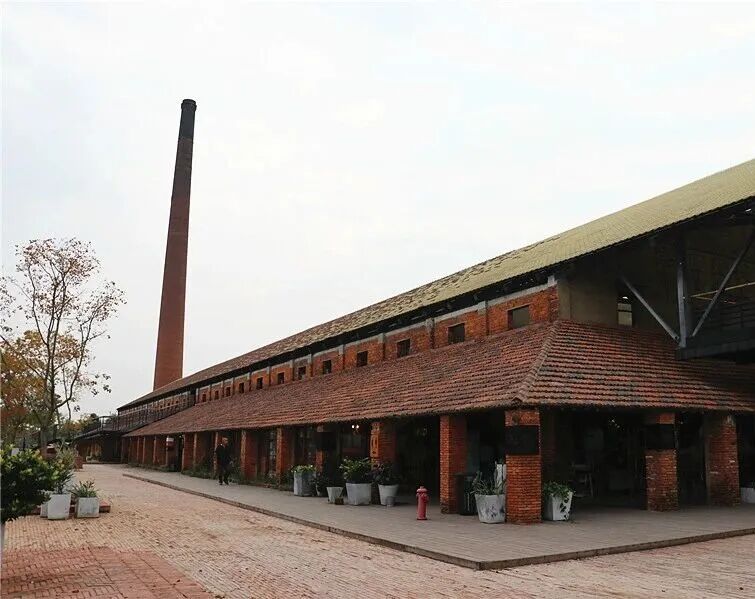

1959年,孙信英初到石城,在琴江镇西外村的砖窑厂找到第一份工作——担任厨师。尽管工资微薄,但砖窑厂提供吃住,这份正式工作让她真切感受到自食其力的踏实与快乐。每天天不亮,她就起身忙碌,精心搭配工人们的饭菜,看着大家捧着热乎的饭碗吃得满足,信英的心里便满是成就感,觉得自己的付出格外有价值。

砖窑厂图片(图片来源于网络)

也是在这一年的西外村,信英经人介绍认识了后来的丈夫李某。彼时丈夫已离婚多年,他的前妻是童养媳,因无法生育,两人最终解除婚姻关系。信英了解到,丈夫是杉柏大队小岭村人,不仅是一名党员,还有着可靠的人品和稳定的生活基础,经过慎重考虑,她同意了这门亲事,两人在西外村组建了家庭。婚后不久,信英便为李家添了两个儿子,其中一个儿子不幸夭折,夫妻俩悲痛之余,又共同抱养了一个女儿,四口之家的日子虽有遗憾,却也渐渐有了温馨的模样。

1960年,瑞金石灰厂急需人手,信英被劳动局调派过去工作,丈夫也随之一同前往。21岁的信英身强力壮,浑身有使不完的劲,到厂后便被安排去河边捞沙石,夫妻二人在异乡相互扶持,日子过得安稳和睦。

婚后,两人一起在瑞金的石灰厂工作,夫妻两人同进同出,十分恩爱,但很快,信英自认为美满的婚姻幻想被夫家的种种疏离行为戳破了。年轻的信英本以为婚姻是夫妻两个人之间的事情,殊不知一段婚姻有太多人会掺和其中。

信英的婆婆是个裹了小脚的女人,她走路颤颤巍巍的,无法下地干活。婆婆也是可怜人,她的第一任丈夫,也就是丈夫的生父去世后,婆婆带着孩子改嫁到了同村一户邓姓人家。这位姓邓的继公公心胸狭隘,把界限划得十分清楚,他将信英夫妻认定为外人,但凡信英夫妻需要用家里的东西,这个公公都会冷冷地说:“这个是姓邓的,不是姓李的。”

一家人分作两家姓是无奈下的结果,但在日常生活中划分得如此清楚,还能过好日子吗?于是,在信英和丈夫婚后不久,丈夫索性和他们分了家。

丈夫的哥哥在革命战争中英勇牺牲,留下一个孩子跟着婆婆生活。这个孩子格外调皮,又难以管教,年近七十的婆婆身体和精神早已不堪重负。她希望信英夫妻能在家附近工作,并肩负起管教侄子的责任。

起初,信英夫妻觉得在家务农的收入远不如在石灰厂工作稳定,便没有答应婆婆的请求。可婆婆思念儿子、渴望帮衬的心意愈发强烈,每次信英夫妻要返回瑞金时,她都会坐在两人床头守一夜,一边抹着眼泪一边诉说难处,反复恳请他们回石城。

一开始,丈夫还能悄悄带着信英避开婆婆赶回厂里,可时间久了,看着年迈的母亲终日愁眉不展,想到牺牲的哥哥和无人好好照料的侄子,他实在无法再狠心拒绝。最终,丈夫从石灰厂辞了职,决定回石城务农。信英看着丈夫坚定的眼神,想到这个充满牵绊的家庭,也只能收拾好行李,跟着丈夫一起回到了石城,承担起这份沉甸甸的家庭责任。

中年:丈夫离世后的独自坚守

跟着丈夫从石灰厂回到这片贫瘠的土地,信英手里攥着的除了简陋的行囊,只剩满心的茫然——没有了工厂里稳定的薪资,夫妻俩唯一的营生,便是在公社的土地里刨食。彼时分家不久,家里的劳动力只有她和丈夫两人,可家里张嘴要吃饭的却有五口:两个尚且年幼、整日在院里追闹的孩子,还有丈夫哥哥家那个十几岁的半大少年。

每天天还没亮,信英就挎着锄头往田里赶,露水打湿了裤脚,冰凉地渗进皮肤;丈夫则扛着犁耙跟在身后,俩人单薄的肩膀在晨光里显得格外瘦削。孩子们还不懂生活的艰难,常常在田埂边追蝴蝶、捉蚂蚱,偶尔被喊来帮忙,也只是东摸西碰地添乱,挣不来半个工分。夕阳把两人的影子拉得很长,收工时夫妻俩望着箩筐里少得可怜的粮食,只能在煤油灯昏黄的光里,默默盘算着下一顿该怎么省。

可命运偏要在这拮据的日子里再添一道伤疤。丈夫是婆婆高龄所生,打小身子就弱,成年后总时不时捂着胸口皱眉,说心口疼。起初两人都没当回事,只当是累着了,直到丈夫疼得直不起腰,才慌忙揣着攒下的几块钱去县医院。当医生指着片子里那一串密密麻麻的小瘤子,声音轻得像羽毛却重如磐石:“这病……不好治啊。”信英只觉得天旋地转,扶住墙才勉强站稳——在那个医疗技术匮乏的年代,“瘤子”两个字,几乎就是死刑判决。

捡柴火图片(图片来源于网络)

1980年,命运的齿轮总在不经意间转动,经人介绍,信英遇见了古樟大队范坊村的他——一个靠丧葬礼乐谋生的鳏夫,日子同样过得捉襟见肘。两颗饱经风霜的心,在相互取暖中决定携手同行。他有过好几任前妻,最后这任妻子生孩子的时候不幸过世了,她们总共生了有十个孩子,送走了两个,夭折一个,剩下六个女儿跟一个儿子养大了。信英嫁过去时,最大的女儿已经出嫁,最小的才五岁,怯生生地躲在门后看她。

家中也没有长辈帮衬,只有信英跟丈夫两个劳动力。为了生存,鸡叫头遍,信英就摸黑起身做早饭,院外丈夫正收拾唢呐,昨晚刚从三十里外赶回来,裤脚还沾着泥草,此刻又要去邻村办白事。丈夫走后,她挑起粪桶去田地,桶绳勒得肩膀生疼,她却不敢慢下来,踩着田埂往自家的几亩薄田走。春日的露水打湿了她的裤脚,夏日的烈日晒得她脊梁发烫,秋日的寒霜冻裂了她的手掌,冬日的冷风灌进她的衣襟,她单薄的腰板在田埂上无数次直起又弯下,像一株迎着风雨的芦苇,却有着芦苇没有的韧劲。丈夫种了几亩莲子,盛夏时荷叶铺得满塘绿,信英就跟着他去塘里采莲,指尖被莲茎的刺扎得通红,也舍不得丢一个莲蓬。卖莲子的钱,他都仔细裹在红布里,藏在床板下,那是一家人的救命钱。

赣南莲田照片(图片来源于网络)

原以为日子会像塘里的莲子,慢慢熬出些甜味,可厄运却再次砸来。丈夫查出了肝癌,六十四岁的人,头发一夜之间白了大半。信英攥着家里所有的积蓄带他求医,煎药的砂锅熬干了一锅又一锅,却没能熬住丈夫日渐消散的气力。不过一年光景,丈夫还是走了。丈夫走的那天,古樟村的风呜咽着,像是在为这个吹了一辈子丧乐的男人送别。

丈夫的丧事,都是信英一手操办。夫妻俩这些年卖莲子、吹唢呐攒下的钱,一笔笔都花在了医药费和丧事上。继女们早已出嫁,继子也外出务工,葬礼过后,家里只剩下信英和刚满17岁的小女儿。

孙信英与女儿一家的合照

日子在柴米油盐与孩子的嬉闹中悄然滑过,外孙外孙女渐渐长大了,已经不再需要信英照顾了。某个清晨,她坐在窗边看着楼下晨练的老人,忽然想起了范坊村的那座老房子——那是她和第二任丈夫一砖一瓦亲手建起来的。于是信英向女儿提出了要回村里居住,但女儿拒绝了,信英知道女儿是真心为她好,可心里那股对故土的牵挂,却像藤蔓一样悄悄生长,缠绕着她的日夜。最终孙信英还是回到了范坊村的老房子里居住。

晚年:重返故乡的感慨与慰藉

如今的信英已经86岁了,岁月在她的脸上刻下了深深的皱纹,但她的眼神中依然透露出坚强和乐观。

信英20岁离开家外出打工时,家中还没有安装电话,她又不识字,往年都是丈夫写信送回家。丈夫去世后信英也就和娘家失去了联系和来往。到现在,信英和家中的父母、兄弟姐妹已经二十多年没有联系了。

2025年年初,女婿要去广东办事,主动提出带着信英回老家看一看。信英心中既期待又担忧,她期待着能见到阔别几十年的家人,又担心几十年没有联系,老家已经物是人非,自己再也找不到曾经熟悉的地方和亲人。女婿看出了她的顾虑,劝她别担心,说自己会处理好一切。

于是,在女婿的陪伴下,信英踏上了重返老家的路途。车轮碾过熟悉又陌生的乡道,信英坐在女婿的车里,双手紧紧攥着衣角。窗外的风景飞速倒退,曾经低矮的土坯房变成了崭新的小楼,就连记忆里潺潺流淌的小河,也拓宽了河道,岸边砌起了整齐的石阶——阔别多年的家乡,早已不是她魂牵梦萦的模样,物是人非的陌生感,像一层薄雾,轻轻笼在她的心头。在女婿的四处打听下,信英终于见到了阔别已久的亲人,见到了她的大哥和小妹。她大哥今年已经93岁高寿了,为了见信英一面才从医院出来,兄妹三人相见那一刻,千言万语都化作了激动的泪水,仿佛时间都停止了。

但谁也没想到,这次相见竟成了与大哥的诀别。返程一月后,信英接到大哥故去的消息,愣坐良久,思绪万千。万幸小妹常牵挂,知晓信英耳背,每次都先打电话给邻居,再托其转交。长时间的分离,从未分散过姐妹俩的心,岁月未淡骨肉情,就像陈年的老酒,越久越醇厚,在岁月的长河里,温暖着信英的晚年时光。

从四岁被迫离散,到十六岁辗转归家;从十九岁背井离乡谋生计,到中年两度丧夫独自撑家;从在山林里捡碎木片换生计,到晚年重返故土见亲人,孙信英的一生,是一部写满“坚韧” 的书,每一页都浸着生活的苦,却又在字里行间开出希望的花。

人们总说时光无情,会磨平棱角、冲淡记忆,可对信英而言,时光更像一把刻刀,把苦难刻进生命,却也把倔强刻进骨血。她从未读过书,不懂什么大道理,却用一辈子的行动证明:所谓坚强,从不是不流泪,而是哭过之后,依旧能扛起锄头下田、背起背篓上山;所谓幸福,也从不是锦衣玉食,而是看着孩子长大、亲人安康,守着一方老院,能在暮色里安稳地坐一会儿。如今古樟村的风依旧吹着,老房子的炊烟依旧升起,86 岁的孙信英还在续写着自己的故事。

86岁的孙信英向社工讲述自己的人生故事

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!