赣南山脉的褶皱里,屏山镇新坊村村头的老樟树盘根错节,村口的溪流潺潺流淌,漫过田埂,也漫过村里人的柴米油盐。就在这片浸润着泥土芬芳的土地上,1952年出生的陈先秀,作为家中长女,她的生命从一开始就与“担当”二字悄然相连。

陈先秀和她的妹妹(左边是陈先秀)

彼时家中子女众多,生活的拮据与波折早早在她成长轨迹里埋下伏笔,却也意外淬炼出她骨子里不服输的坚韧。这份坚韧,让她如同一株稻禾,从青涩幼苗到饱经风霜,在时代的浪潮与生活的褶皱里,用一生的时光,书写着平凡生命里最动人的坚韧篇章。

陈先秀,1952年出生于屏山镇新坊村,父母生了7个孩子,其中大妹1岁时因病夭折,二妹、四弟则过继给了同族的一个未生育的舅舅。

先秀的父亲幼时父母病逝,幸运的是跟了一个师傅做竹篾 —— 这种手艺以竹子为原料,先将竹子剖削成一定规格的竹皮,制成成条的薄竹片,再通过劈篾、编制、熏烤等复杂工序,就能做出各类生活用具。

先秀的妈妈幼时在养父母家做童养媳,由于养父母只生了一个女儿,没有生到儿子,养母就想把先秀的妈妈留在家里招上门女婿,因为先秀的妈妈很会干活,针工又好,绣花、做鞋子,样样都行。但是先秀的妈妈不肯,直到到二十八岁时遇到了先秀的爸爸,她觉得这个男人长得端端正正,又有做篾的手艺,便打定主意嫁给他。

先秀出生的时候她的爸爸已经36岁了,作为家里头一个孩子,她的爸爸对她很是疼爱。先秀五六个月的时候,外婆就把先秀带在身边,催着夫妻俩生儿子,先秀爸爸却不肯,毕竟自己晚来得子,是女儿也稀罕,但最终还是输给了外婆。

1953年,大弟出生后,先秀爸爸就想把先秀接回家,先秀的外婆舍不得,一直哭,先秀妈妈想着先秀爸爸在工厂干活,没多少时间待在家里,自己一个人带两个孩子手忙脚乱的,照顾不过来,就让先秀继续在外婆家待着。一直到1955年,先秀三岁了才接回来。

先秀小的时候家里面是不缺零嘴的,家里种的豆子、花生都留着,妈妈会拿盐炒了之后给他们吃。爸爸去外面干完活回来还会给他们带糖吃。

炒豆子图片(图片来源于网络)

1960年,先秀到了上学的年纪了,但是先秀上学要经过一条小路,旁边是池塘,因为经常下雨,小路打滑,先秀掉下过池塘两次,一次有人在旁边摘茄子,她被救了起来,一次有人在旁边摘豆角,她又被救了起来。先秀被吓怕了,自此不肯去上学,学校的老师还来家里劝过几次,但是先秀始终不肯。先秀妈妈要照顾弟弟妹妹,没时间接先秀上下学,爸爸是综合厂的工人,经常要配合厂里的安排外出干活,也没时间接送先秀。就这样先秀不上学了,她留在家里帮忙带弟弟妹妹,和生产队的女孩子一起去田里插秧。

1969年,先秀17岁了,正好综合厂有个去福建打工的机会,工人可以带上家属一起去,先秀就跟着爸爸一起去了。此行有十几个人,大家用扁担挑着自己的衣服,带了些菜,就从综合厂出发走路去秋溪坐车,从凌晨走到天亮,然后再坐车去洋地。到了洋地,他们一行人在江西共大石城分校附近租了一户人家的房子,用于置放行李和休息,他们打工的厂在汀州县附近的塍背村,离洋地有一段距离,租个房子在这,下工回来后能有个去处。

以前做房子,需要要从赣州买树料运回石城,那时没有车也没有路,只能走水运。工人会把木料用竹篾绳扎成排,连接成几里路长的大排。排上设有绞车,排首前有一只“毛船”(即大木船)用来导航。船上有一只掌扇,呈“中”状,用一根一百多米长的竹篾绳,一头绑在掌扇上的把位,一头绑在绞车上,当木排航行到河流岔道时,毛船先行,然后将掌扇放下水(起到定向作用),排工们在排上推动绞车前进。

竹船(图片来源于网络)

先秀做的就是编竹篾绳,破好的竹子搭到三层高的吊楼上,她就站在吊楼上编竹篾,一共八匹竹篾,四块黄篾,四块青篾,像辫子一样交叉编好,然后把它收成圈。然后一起放到厂里的石灰坑浸泡,起到防腐的作用。

1969-1975年,先秀一直在这个厂里打工,每年的5到12月,先秀就跟着大伙一起到厂里编竹篾绳,编一架竹篾绳能挣到五毛八,先秀一天能编5架竹篾绳,多的时候六七架。多的时候一个月能挣到116块。那个时候,在地里干活,好的田是8毛钱一天,一般的田只有三毛钱一天。她一个月赚了别人的三四倍,常常被别人眼红。

一次,一起在厂里做事的男同事嫉妒她,就故意在她面前说“陈先秀,你夺了中央干部的权,你凭什么啊?”,先秀觉得莫名其妙,生气地说:“你发什么神经?无中生有,好端端的在这里污蔑我。”其他听到的人在旁边不停的笑。

过了一会先秀才反应过来,原来他是嫉妒自己工资比他高,于是先秀又说:“我又没让你别做,谁让你就知道抽烟。”那个男同事灰溜溜的走开了。

在厂里干活的日子是快乐的,自由的,厂里女孩子多,不忙的时候,大家会相约在吊楼上聊天,唱歌。手里的活干熟悉之后,不用看就知道哪个是黄篾,哪个是青篾。

1975年12月27日,是父母给先秀定下的结婚日,先秀20号才从厂里回来,她舍不得从厂里回来。一回来就看见厅里放着置办好的嫁妆,木箱、橱子、方桌方凳等等。她很生气,扬言要把嫁妆都掀翻,大家赶忙把她给拖住了。明明自己早就说了要25岁再结婚,怎么父母还是把自己的婚事早早定下来?

先秀妈妈这才告诉先秀,这个男人是江西共大石城分校毕业的,之前在村里的学校当了两年老师,后来每个村都建了医疗站,大队里就让他去医疗站做医生,人也很好,早点嫁过去没毛病。

在长辈的尽力撮合下,先秀跟这个男人见面后,发现这个男人比自己大四岁,人看上去成熟踏实,还有一份稳定的工作,先秀就答应了这门婚事。

先秀嫁过去后,婆家便张罗着分家,这一消息让先秀慌了神,她自小没怎么做过饭,一想到要独自操持家务、生火做饭,急得就要当场哭了起来。就在她手足无措之际,丈夫主动开口:“别怕,我会做饭,以后家务我多担着。”丈夫的话给了先秀定心丸,分家之事才顺利推进,小两口就此开启了独立的小家庭生活。

婚后不久,先秀怀孕了,便不再去汀州编竹篾。丈夫在大队医疗站当医生,家里每天都有很多人来家里打吊针,有时丈夫还要上门去别人家帮忙打针,工分比干农活的人还高。

丈夫的医术很好,不仅擅长常规诊疗,还会采草药治疗不孕不育,不少人慕名从外地赶来求医。曾有一对多年未孕的夫妻找到他,吃了他配的草药后成功生下双胞胎,夫妻俩特意请丈夫去赴宴,还让他带回一大袋红蛋。那段时间,红蛋成了家里的常客,先秀一家每次吃起红蛋,都笑得合不拢嘴。值得一提的是丈夫配置的治疗风湿的膏药,每一个用过的村民们都说效果显著。

夫妻两人在生活中虽然会有摩擦,但仍会互相体谅。先秀爱吃炒豆子,丈夫忙完回来就会买一些,两个人就着豆子小酌一杯。丈夫时常外出行医,等回来已半夜,丈夫担心先秀会害怕,还会特意嘱咐她早点休息,不要等他。

就这样,先秀照顾孩子,丈夫做医生,医疗站没了就做赤脚医生,日子虽艰苦,但在夫妻俩的努力下慢慢有了起色。

上世纪赤脚医生照片(图片来源于网络)

孩子们长大后,先秀便把更多精力放在了田里。家里6口人,分到了不少田地,先秀将自己种不过来的田租给别人,既不浪费土地,还能额外获得一笔收入。每天天不亮,她就扛着农具下田,除草、施肥、收割,样样都干,用自己的双手为这个家添砖加瓦。

1990年,先秀的弟弟帮着先秀一家盖起了房子,起初只有一层,随着家庭条件改善,又陆续加盖,房子渐渐宽敞起来。

先秀一共生育了四个孩子,三女一子。在36岁生下了最后一个孩子。孩子们懂事早,三个女儿读完初中后,大姐主动提出不再上学,想外出打工,“家里的钱有限,让弟弟继续读书,别把负担都压在爸爸身上。”先秀心疼女儿们过早的懂事,但家里的负担确实重,于是也同意了。

多年来,丈夫一直在屏山行医,虽然后来年纪上来以后不再坐诊,却依旧是邻里眼中靠谱的“老医生”,时不时就会有村民上门,有的找他要治风湿的膏药,有的则是带着亲戚来咨询调理身体的方子,他总是耐心接待,细致叮嘱,家里的木门时常被轻轻叩响,那是村民们对他医术的信任。谁也没料到,命运会在平静的日子里投下一记重锤,这样一位总在为别人驱散病痛的老医生,却没能躲过疾病的侵袭。

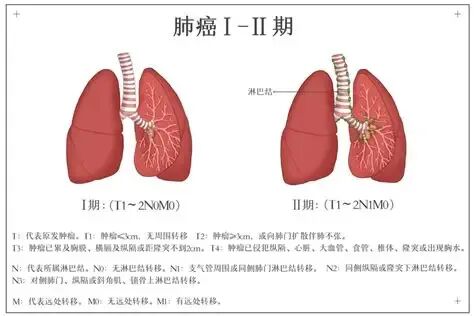

2015年,丈夫因持续咳嗽、胸闷去医院检查,最终被确诊为肺癌。这个结果像晴天霹雳,砸懵了先秀。子女带着父母辗转广州、上海的大医院,做检查、化疗,每一步都走得艰难。可再多的努力,终究没能留住丈夫的生命。治疗无效后,先秀的世界只剩下空荡荡的房子和满脑子的回忆。

肺癌医学解释图片(图片来源于网络)

彼时四个子女都已成家,三个女儿心疼母亲孤单,轮番上门劝说,想把她接到自己家里照顾,“妈,跟我住吧,每天能给你做热饭,有个照应”。但先秀摇了摇头,她摩挲着家里熟悉的桌椅,语气坚定:“我在老家住惯了,能自己下地种菜,还能生火做饭,不麻烦你们。”女儿们拗不过她,只好三五不时地往老家跑,买些生活用品,帮着打扫屋子,平日里也总打电话叮嘱她注意身体,先秀总是笑着说“我好得很”。

河对岸的那片土地,是先秀晚年生活里最温暖的依靠。地里种着当地常见的时令蔬菜,一垄垄青菜、萝卜长势喜人,绿油油的叶片舒展着,裹着晨露的清新;菜地旁搭着简易的禽棚,一群土鸡在棚边踱来踱去,毛色油亮得能映出光,两只大鹅昂首挺胸地守在一旁,偶尔发出几声洪亮的鸣叫,给这份宁静添了几分生气。

每当女儿们带着家人回来看她,先秀总是笑得眼睛眯成一条缝,转身就钻进菜地里,手脚麻利地摘上一大袋鲜嫩的青菜,硬塞到女儿们手里:“拿着,自家种的,没打药,吃着踏实。”到了过年,她又会把养得最肥的鸡和鹅杀了,炖成满满一锅喷香的肉,看着一家人围坐桌前吃得热热闹闹,她总念叨:“这都是喂米糠长大的,比外头买的鲜,多吃点。”

待到夜色渐深,村里的喧闹慢慢褪去,一切都归于宁静。先秀看完喜欢的电视节目,就和女儿们坐在灯下聊家常,说说最近地里的收成,问问孩子们的近况,絮絮叨叨的话语里满是满足。她总说:“今天过得舒心,明天起来依旧是好日子。”

今年73岁的先秀,没读过多少书,却把日子过得明明白白、有滋有味。她就像田埂上的稻穗,风来的时候轻轻弯腰,从不逞强;雨来的时候稳稳挺立,从不服输,一辈子没向命运低过头。傍晚时分,夕阳把天边染成暖融融的橘色,野菊在田埂边静静绽放,她搬个小板凳坐在院门口,望着对岸的菜地出神,眼神里满是平和。

先秀的一生,没有惊天动地的大事,却凭着这份韧劲与乐观,把平凡的日子过成了土地上最动人的风景,也把晚年的幸福,酿成了一坛越品越醇的酒。

陈先秀和她的二女儿

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!