魏应松于1946年8月出生在珠坑乡珠坑村的一户普通人家,到今年(2025年)虚岁已达八十。应松出生那年,距离战争结束不过几年,村里的家家户户都很贫困。

魏应松的父母是老实本分的农民,结婚后的头几年一直未能生育,这让应松的母亲颇为焦虑,夜里偶尔会暗自垂泪。后来,他们实在无计可施,便从邻村抱养了一个女娃,这个女娃便是应松的姐姐。姐姐来到家中的第三年,应松便诞生了——这着实十分巧合。母亲抱着新生的应松,脸上满是幸福的笑容,她称这是姐姐带来的福气。

魏应松家土坯房在村东头,墙是黄泥糊的,屋顶盖着茅草,一下雨就漏水。姐姐比应松大三岁,从小就对他特别好。那时候家里穷,没啥好吃的,母亲蒸的红薯,姐姐总是把大的那个给应松吃。

上世纪农村土坯房图片(图片来源于网络)

后来,爹和娘又生了三个弟弟还有一个妹妹,家里地方小,就显得更挤了,可那会儿家里太穷,实在养不起,在妹妹刚满月就送给了屏山的一户人家。应松的母亲抱着妹妹哭了大半夜,说对不住孩子,可家里连红薯都不够吃,总不能看着她饿死。这事应松一直记在心里,现在偶尔还会想起来,不知道那个妹妹现在过得好不好,长成啥样了。

应松七岁踏入小学课堂,自幼便聪慧过人的他,当时就读于珠坑乡竹溪村的一所小学。这所小学是由一间旧祠堂改造而来,课桌是用石头垒砌而成的,而板凳则需学生自行携带。授课的老师是一位戴着老花镜的老者,他教授应松识字、算术。放学后,应松无法立刻回家休闲放松,还得帮家里放牛、割草。夜幕降临,他借着微弱的煤油灯光写字,灯芯也不敢挑得太亮,毕竟在那个年代,煤油可是极为珍贵的物品。

初中时,应松考入了屏山中学。由于当时珠坑没有中学,应松只能前往屏山求学。屏山距离家有十几里地,且要走山路。天还未亮,应松便揣上两个红薯出门。因为路途较远,应松当时住校,一两个星期才回一次家。每次去学校,应松都要带上足够吃一到两个星期的米和菜。那些菜品类不多,无非是咸菜、霉豆腐、萝卜干,偶尔还会带上一两个咸鸭蛋。

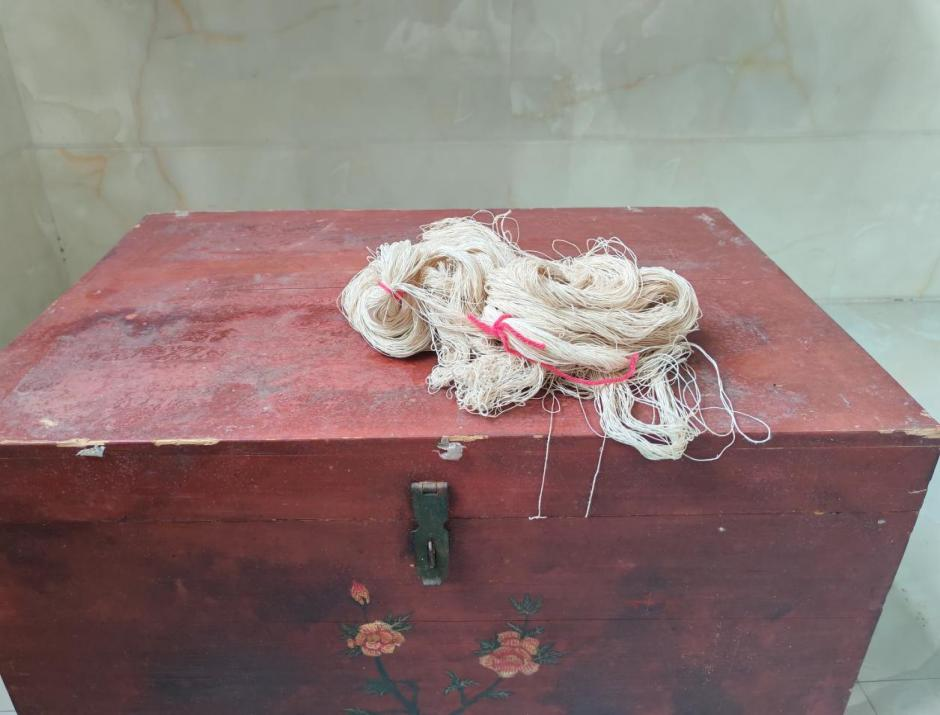

那时,应松总盼着下雨,因为只有雨天山路泥泞,他才能名正言顺穿上母亲纳的布鞋——新鞋鞋底纳了防滑的麻线,雨天穿不易打滑,母亲特意叮嘱过“湿泥不磨鞋”。平日里他舍不得沾半点灰,总趿着露脚趾的旧布鞋走山路,粗粝的石子把脚底硌出层层厚茧,唯有鞋帮处磨出的破洞提醒着这双鞋早已该换新了。

高中时期,应松考入石城高中,这成为应松这辈子最为荣耀的事。然而,各项费用,学费、书本费,还有每月所需的口粮,这些都让父母愁白了头。但父亲想着学历的重要性,还是咬咬牙供应松读完三年高中。

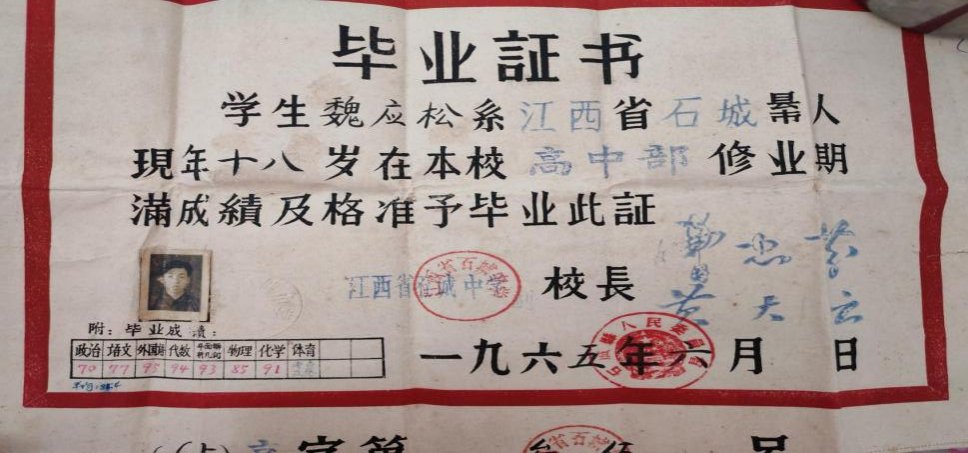

应松的高中毕业证书

1966年,应松二十岁。县里组织修建台阳谷水库,应松报名参与了。那时修建水库全依靠人力,使用铁锹、扁担、土筐等工具,天还没亮就开始上工,直到天黑透才收工。应松在乡指挥部工作,担任出纳一职,负责管理工人的各项开销,比如工人的伙食费以及修建水库所需的工具费用等。

1968年,22岁的应松在尚处于筹备阶段、尚未正式成立的珠坑综合厂工作。经同村媒人介绍,他与同样来自珠坑村的妻子相识。两人性格淳朴,相处半年后便定下亲事,同年冬天步入婚姻殿堂。

应松与妻子的结婚证

由于当时政策禁止铺张浪费,他们的婚事一切从简。彩礼仅有一身灯芯绒衣服、一些花布料和一个红漆木箱子,嫁妆则是脸盆和布鞋,按照当时的规矩,女方家人要把女方送到男方家中举行婚礼仪式。结婚当天,家中亲戚凑了两桌饭菜,炒鸡蛋和炖白菜粉条便是这场婚礼的全部菜肴。

婚后,应松到乡里上班,妻子则留在家中操持一切。她既要在田间辛勤劳作,又要料理家中事务,二人由此开启了“男主外、女主内”的生活模式。

妻子的彩礼木箱子

1969年,珠坑综合厂正式成立,因应松认字、会算账,乡里调他去当出纳,后又任会计两年。他管钱时格外谨慎,曾因账本少五毛钱急得忘吃饭,翻遍凭证才在账本夹层找到,当晚又重新核对所有账目才安心。综合厂成立的那段日子,生活的节奏与新生命的降临悄然重叠 —— 他们的大儿子就在这个前后交错的时间段里出生了,那时的应松一头扎在乡水库指挥部的工作里,从早到晚忙得脚不沾地,连喘口气的工夫都少,妻子这边也没闲着,即便临近预产期依旧在田地里忙活,直到割稻子时腹痛难忍、实在站不住了,才被路过的邻居急忙送回家里;等应松好不容易从指挥部抽身赶回家,孩子已经顺利降生,他进门时就见妻子额前的头发被汗水浸得湿漉漉的,贴在脸颊上,可她脸上却带着笑意,轻声跟他说 “是个大胖小子”,他小心翼翼地抱起襁褓中皱巴巴的婴儿,指尖触到孩子柔软的皮肤,心里瞬间涌上复杂的滋味,既有对工作忙碌、没能守在妻子身边的愧疚与酸涩,又有初为人父的喜悦与柔软,两种情绪在这一刻紧紧交织,成了他记忆里格外深刻的一幕。

大儿子出生后,二儿子和小女儿也相继降临。这三个孩子就像“小饿狼”一样,饭量大得惊人。

妻子白天在田间辛勤劳作,到了晚上,还要哄孩子入睡、缝补衣物、纳鞋底,常常忙碌到后半夜。

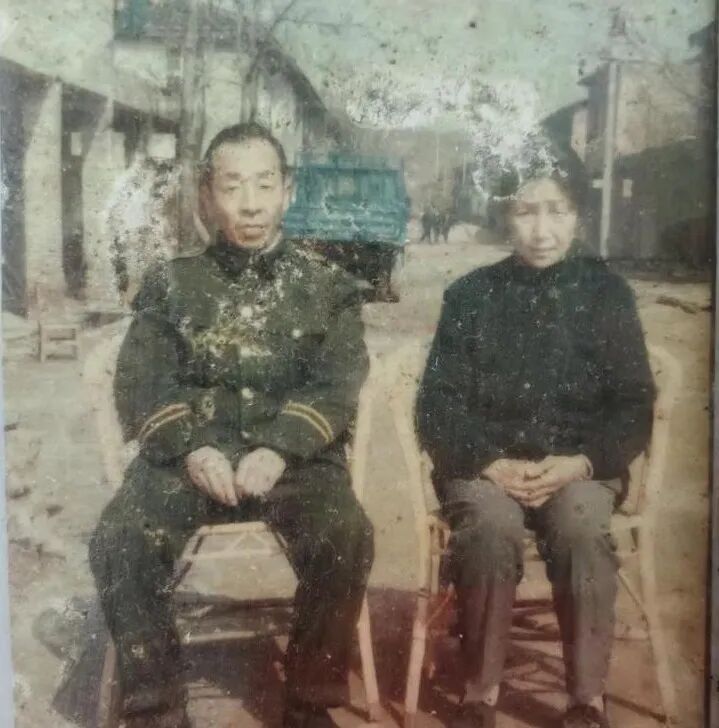

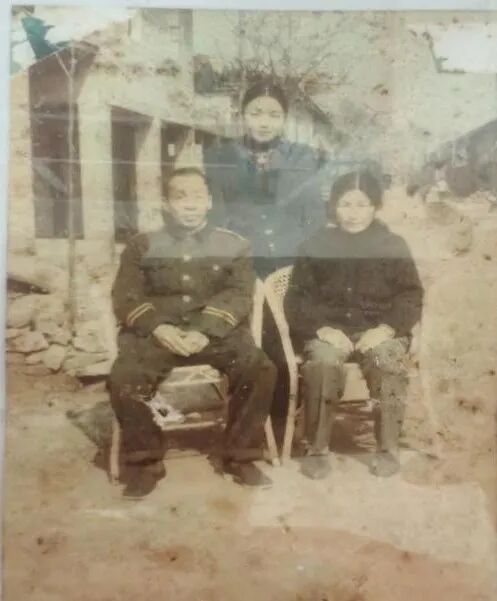

应松与妻子合影

1973年,乡里缺人手,调应松当临时干部。他在乡政府负责一些杂务工作,比如扫地、倒水、抄写文件等。老文书老刘见他工作勤快,便慧眼识珠,教他撰写材料、填写报表。应松的文化程度其实并不算低,但他依然保持着谦逊好学的态度,秉承着“笨鸟先飞”的精神,晚上勤奋地查字典、抄文件,直至手指发麻也乐此不疲。家庭的重担与工作的挑战,虽然给他带来了不小的压力,但也激发了他更大的斗志与热情,这些经历成了他这个阶段宝贵且充实的日常。

在乡里干了八年后,1981年应松转为正式干部。拿到通知书时他手都抖了——从临时工到正式工,他熬了八年。回家后,母亲杀了老母鸡,父亲喝着酒红着眼圈说“应松儿有出息了”。此后他先任文书兼会计五六年,既要管收发文件、写材料,又要管账目,忙得脚不沾地。家里的后勤担子,就全压在了妻子肩上。自打孩子上学,她的日子就没了闲下来的时候:天还没亮,厨房就亮起了灯,她忙着做早饭,等饭熟了又送孩子去学校;白天一头扎进地里忙活庄稼,中午到家顾不上歇脚,又得搓洗一家人的衣服;到了晚上,还得陪着孩子写作业、辅导功课。有一回,应松半夜才从外面回来,推开门就看见妻子坐在灯下,手里拿着针线给孩子缝书包,眼眶熬得通红。他走过去劝她歇会儿,别累坏了身子,可她只是抬头笑了笑,手里的针线没停:“孩子明天上学要背,得赶紧缝好。” 这辈子,应松最愧疚的就是没能让她过上几天清闲日子,可他也比谁都清楚,正是妻子这份默默的付出与两人之间的默契,才撑起了这个家的根基。

转为正式干部后,应松专职做会计,乡里大小账目都一笔一笔记清,大到几十万项目款,小到几块钱办公用品,从不含糊。上级审计时翻他十年账本,评价“老魏的账,比豆腐还干净”,这成了他工作的信条——“手净、心净”。这段时间,三个孩子逐渐长大,妻子的担子稍轻,但她依旧操持家务、支持他工作,两人相互扶持,将日子过得踏实安稳。

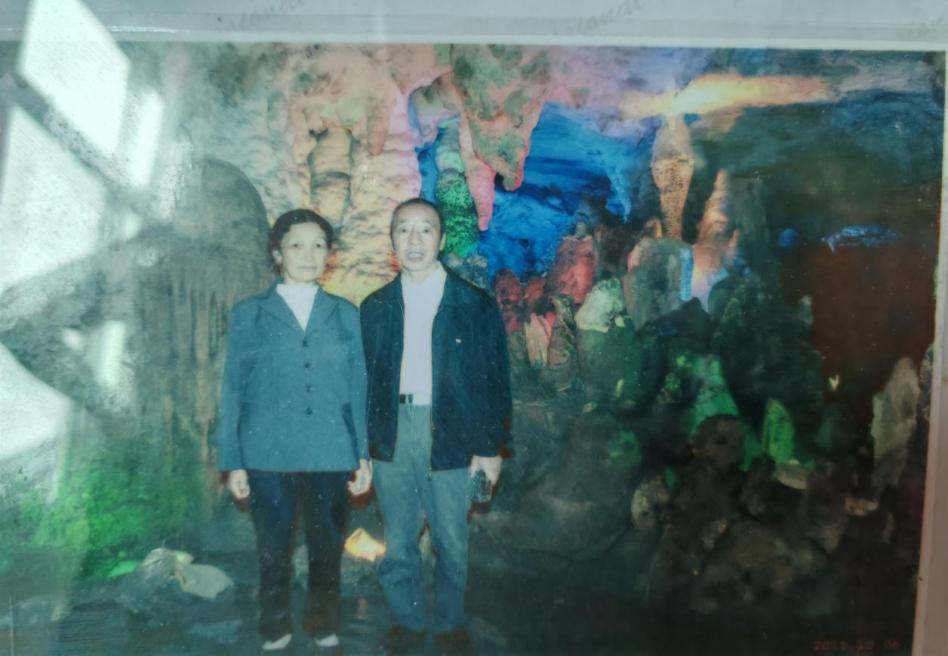

应松与妻子合影

2003年,58岁的应松退休了。收拾办公室时,望着满柜的账本以及“优秀党员”“先进工作者”等十来份荣誉证书,他不禁鼻头一酸。仅仅过了两个月,乡里因“无人管账”返聘他。他想着“家里没啥事”,便答应了下来。这一干,就干到了2022年,此时他已76岁,实在力不从心,才正式退下。在退休欢送会上,他说道:“我没什么本事,就认准一个‘实’字——干活踏实,做人老实。”

应松工作时所获得的荣誉证书

此时,他的三个孩子都已成家立业,且十分孝顺。逢年过节,全家二十多口人齐聚小院。大儿子带着美酒,二儿子捎来水果,小女儿则带来买的点心。孙子孙女们围着他嬉笑玩闹,妻子在厨房忙碌不停,脸上洋溢着幸福的笑容。应松坐在门口晒太阳,看着这其乐融融的景象,心里甜似蜜——这辈子,值了。

应松正式从乡里退下来后,这回总算能踏踏实实地歇一歇了。应松和妻子依旧住在珠坑村的老屋里。房子经过翻新,换上了红砖瓦,屋内也粉刷了白墙,比以往亮堂了许多。

应松夫妻与女儿的合影

妻子闲不住,在村头的假花厂找了份活儿,给假花穿叶子、粘花瓣,一天能挣三十多块。她早上七点去上班,中午回来吃饭,下午接着干,还说“挣点零花钱,给孙子买糖吃”。

应松在家也没闲着。屋后有块小菜园,他种上了白菜、萝卜、辣椒、茄子等家常蔬菜。每天清晨起来,应松就到菜地里忙活,浇水、施肥、拔草。看着菜苗一天天茁壮成长,他心里格外舒坦。

傍晚时分,应松和妻子会去村后的小路上散步。妻子挽着应松的胳膊,缓缓前行,聊着厂里的事儿、村里的新鲜事儿。有时候碰到邻居,他们就站着聊上一会儿,问问收成,说说孩子们的情况。走到村口的树下,应松和妻子便会歇一歇,看着太阳慢慢落到山后,天色一点点暗下来,空气中弥漫着泥土和庄稼的芬芳。

前几天收拾屋子的时候,妻子打开了应松放东西的一个抽屉,发现里面全是他的荣誉证书。她拿起来,跟应松说:“你看你,这辈子弄了这么多红本本。”应松把证书一张一张拿出来看,有“优秀党员”“先进工作者”这些证书,有些纸张都发黄了,不过字还是看得很清楚。

应松说:“这些都是以前的事儿了,现在啊,守着你,守着咱这老屋,还有这几畦菜,就够了。”妻子笑了,眼角的皱纹堆在一起,像朵开着的菊花,平平淡淡却很温暖。

应松的一生,始终带着一种“向内扎根”的清醒——他从不向外追逐被定义的“价值”,只在自己的方寸天地里,把“如何活好自己”这件事,做得扎实而通透。

他当农民时,“勤浇水,多晒太阳”不是喊出来的口号,而是弯下腰时指尖触到泥土的专注,是看着菜苗破土时眼里的光。他没想过要种出“奇迹”,只知道“土地不欺人”,你对它认真,它就给你回应。这种“不贪捷径、只信时序”的执拗,是刻在他骨子里的实在。

他做干部时,“本分”二字重过千钧。他不管岗位是否“显眼”,只把经手的事一件件捋顺,把该担的责一天天扛住。别人议论“有没有前途”,他只问自己“有没有尽心”。这种“不慕虚功、只重实效”的踏实,是他对“责任”最朴素的注解。

他做丈夫、做父亲时,“手牵着手”不是浪漫的宣言,是柴米油盐里的相扶相持;“叫妻子回家吃饭”不是例行公事,是烟火气里藏着的牵挂。他没学过“如何经营家庭”,只知道“人心换人心”,你对身边人暖一点,日子就会甜一点。这种“不图虚名、只讲真心”的温情,是他把平凡日子过出诗意的密码。

他或许从没琢磨过 “生命的意义” 这样宏大的命题,却用一辈子的行动给出了答案。所谓 “活明白”,不过是不被外界的喧嚣带偏,守住自己的节奏 —— 该耕耘时耕耘,该守护时守护,该珍惜时珍惜。他不求 “别人觉得他好”,只求 “自己对得住自己”。

夕阳下他加快的脚步里,藏着他对这一生最直白的总结:“这辈子真好”,好就好在“没糊弄自己”。他没活成别人口中的“大人物”,却活成了自己最想成为的人,一个对土地认真、对责任认真、对家人认真、对自己更认真的普通人。这种“认真”,不是为了“被看见”,而是为了“不辜负”——不辜负土地的馈赠,不辜负肩上的担子,不辜负身边人的陪伴,更不辜负来这世上走一遭的自己。

魏应松向社工讲述自己人生故事

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!