在高田镇田心村生源里的田埂上,常能看到一位佝偻却硬朗的身影——他就是84岁的温世汉。自1941年降生在这片土地,他的一生便与泥土、庄稼、劳作紧紧相连,经历过饥饿、分离、奔波,却始终如田埂上的野草般,在风雨中扎根生长,用双手书写着一位普通农民的坚韧人生。

1941年12月15日,温世汉出生在田心村生源里的一户贫苦农家。彼时的农村,生产力极度低下,家家户户都在温饱线上挣扎,温家更是艰难——父母守着几亩薄田,要养活四个孩子,温世汉排行老二,上有1个姐姐,下有2个弟妹。从他记事起,“清闲”二字便与生活无关,孩童的玩乐时光,被放牛、砍柴、清扫猪圈的农活填满。

五六岁时,温世汉就跟着父母学做农活。每天天刚蒙蒙亮,他便牵着家里的老牛往山坳里去,要找草质肥嫩的地方,才能让牛吃饱,好有力气帮家里耕地。若是牛没吃饱,回家准会挨父亲的责骂。有一回,他贪睡起晚了,匆匆忙忙牵着牛进山,只找到一片稀疏的草地,牛没吃几口就不肯再动。当晚,父亲看着牛干瘪的肚子,气得拿起赶牛鞭,却在母亲的阻拦下停了手,只叹着气说“牛要是吃不饱,就没力气拉犁翻地,那咱们可就赶不上好节气播种了。”那一刻,温世汉才真正懂了,放牛不是简单的差事,而是关乎全家生计的责任。

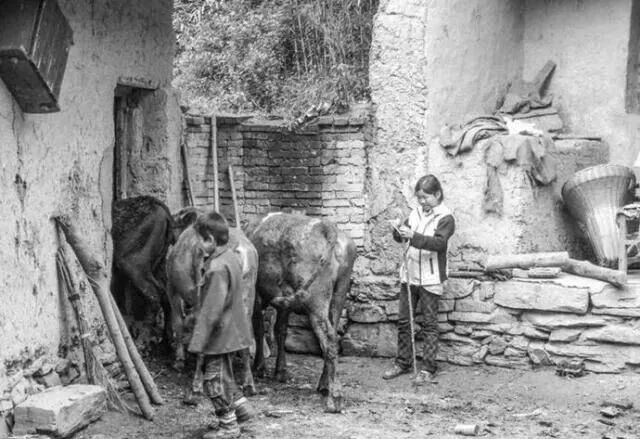

农村放牛图片(图片来源于网络)

砍柴时的那些累,在他心里留下了挺深的印象,那时他个子矮小,力气不足,只能砍细弱的树枝,可细枝烧火不耐久,他便咬牙去砍粗些的枝条。斧头磨得手心起泡,他就用布条裹住手继续砍;肩膀被柴绳勒得通红,他也只是揉一揉,再把柴捆往背上挪一挪。

最脏的活是清扫猪圈,粪水溅满裤腿,臭味几天散不去,可他知道猪圈的粪能当肥料,种出的庄稼才长得好,于是每次都仔细清扫,再把粪挑到田里。

1949年,温世汉8岁,到了该上学的年纪。村里家境稍好的人家,都把孩子送进了学堂,让娃背着书包去读书。他趴在学堂墙外,偷偷听着里面的读书声,心里满是向往。他鼓足勇气跟父亲说想上学,父亲却蹲在门槛上抽着旱烟,半天憋出一句:“家里连下锅的米都快没了,哪有钱交学费?”温世汉看着父亲布满皱纹的脸,把剩下的话咽回了肚子,默默转身继续去放牛——他知道,父母比他更无奈。

1949年,为了不让孩子饿死,也为了给家里换点粮食,父母忍痛将8岁的温世汉卖给了宁化县水茜镇的一户人家。走的那天,母亲塞给他一个温热的烤红薯,眼泪滴在他手背上,烫得他心慌。他拉着母亲的衣角哭着不肯走,却还是被父亲狠心推开,踏上了去往陌生家庭的路,那时的他还不知道,等待自己的是更难熬的日子。

来到水茜镇的新家,温世汉原以为换个新环境,就能过上安稳日子,可现实却比想象中更残酷。新家庭的婶婶对他极为苛刻,饭总是给得少得可怜,稀粥能照见人影,而活却安排得满满当当——天不亮就得起床喂猪、挑水,中午要去田里除草,晚上还要搓草绳到深夜,稍有怠慢,便是一顿责骂。

最让他难忘的,是一次长疮的经历。那年夏天酷热,他身上突然冒出许多红疮,又痒又疼,夜里根本睡不着。他跟婶婶说想找大夫看看,婶婶却骂他“装病偷懒”。一天下午,婶婶见他抓挠疮口,竟拽着他往河边拖,抓起河里粗粝的泥沙,狠狠往他的疮上搓。温世汉疼得撕心裂肺,哭着求饶,婶婶却越搓越狠,直到他的疮被搓破,鲜血染红了泥沙才停手。

当晚,温世汉缩在柴房的角落里,身上的伤口火辣辣地疼,心里更是又冷又酸。他想家,想父母,想田心村的老黄牛,可他不敢哭出声,怕被婶婶听见再遭打骂。

在新家的四年,他像株长在角落、没人管的小草——没人浇水,没人护着,风吹雨打全得自己扛,连点遮风挡雨的地方都没有。慢慢地,他学会了看眉眼高低,做事前先琢磨大人的心思,生怕惹得人不高兴;心里攒了委屈,也从不说出口,只悄悄憋在心里,等夜里没人了,再自己偷偷把眼泪擦干净。每天夜里,他都对着星星许愿,盼着能早日回到亲生父母身边。

1953年,转机终于来了。亲生父亲一路打听、辗转找到他,开口满是牵挂“家里条件好点了,跟我回去吧。”养父听了却犯了拧,忍不住拦着“当初我花钱把他买回来的,现在你凭啥说接就接?”父亲没争执,干脆地退还了当年的钱,又额外多付了些——为了孩子,这点让步他心甘情愿,只盼着能赶紧带孩子回家。

看到父亲的那一刻,温世汉的眼泪再也忍不住,他收拾好仅有的几件破衣服,跟着父亲往田心村走。走出新家大门时,他没有回头——那四年的苦难,他再也不想回忆。

回到田心村,母亲抱着又瘦又小的温世汉哭了许久。父亲拍着他的肩膀说:“回家就好,明天送你去学堂。”12岁的温世汉又惊又喜,他以为自己再也没机会上学,如今梦想竟成了真。

生源里有一所村级小学,只有1-3年级,温世汉直接被安排进二年级。坐在教室里,他比同班同学高出一头,却丝毫不觉得尴尬,只一心珍惜这来之不易的学习机会。他的书包是母亲用粗布缝的,里面只有一本课本和一块木板,买不起纸和笔,他就用树枝烧黑,在木板上写字,写满了就用布擦干净再写。上课的时候,他总是坐得笔直,眼睛紧紧盯着老师,生怕漏听一个字;放学回家,他先帮父母干完农活,再借着蜡烛的微光背书、写字,蜡烛的光很暗,时间长了眼睛又酸又疼,可他不顾眼睛的酸涩,心里只想着多认两个字、多背一段书。

三年级读完,要上四年级,温世汉就得到镇上的鳌峰书院去了。那会儿没代步工具,他要每天踩着晨露走好几里山路去上课,傍晚再顺着同一条路走回家。哪怕遇上刮风天,山路吹得人睁不开眼,或是下雨天,路面滑得要小心挪步,他也从没误过一堂课、迟过一次到。

鳌峰书院(图片来源于网络)

书院的老师早就注意到这个总准时到校、上课坐得最端正的孩子。有次课堂上,老师走到他身边,看着他写得工工整整的作业,笑着说“孩子,你这么能吃苦、肯用心,将来肯定会有出息的。”就是这句普通的鼓励,温世汉记了一辈子,成了他后来一直努力的劲儿头。

1957年,成绩优异的温世汉小学毕业了,可村里没有初中,他只能放下书本,跟着父亲下田劳作。插秧、割稻、翻地,太阳晒得皮肤脱皮,腰累得直不起来,他却从没喊过一句累——能陪在父母身边,为家里出力,他已经很满足。

1959年,劳作两年后,父亲看着懂事的温世汉,又动了让他读书的念头“咱还是得学门技术,将来才能过好日子,再苦再累我也供你。”就这样,18岁的温世汉踏上了去县城技术学校的路。从田心村到县城,足足25公里,他周一凌晨天不亮就步行出发,周五晚上再走回来。可仅一个月后,学校要搬迁到更远的洋地村,路途翻倍,他实在无法往返,只能无奈放弃学业。站在学校门口,温世汉回头望了又望,心里的委屈和不甘像潮水般涌来——他的学堂梦,终究还是没能圆满。

放弃学业后,温世汉彻底成了家里的劳动力。1959年,农村已实行集体劳作和计工分制度,全劳动力一天能挣10分,半劳动力5分,孩童只能挣2~3分。刚从学校出来的温世汉,力气还不够,只能算半劳动力,一天挣5分。他和父亲、弟弟一起干活,一天下来也就能挣20分左右。

工分是换取粮食的唯一凭证,每月月底,生产队会根据各家工分多少分粮。可那时粮食产量极低,即便工分够,分到的粮食也难以饱腹。1960年,大跃进末期,生产队有 “亩产万斤”的宏大愿景,但这在当时根本不切实际,可大家只能照做——把长到膝盖高的水稻拔起来,密集移栽到同一块田里,空出的地再种新水稻。看似种植量提高了,实则水稻根系被破坏,无法吸收养分,产量大幅下降。

六十年代江西农村生产大队劳作场景(图片来源于网络)

那一年,饥荒席卷而来,温家也断了粮。为了活下去,他们只能吃米糠、挖野菜,甚至去水田里捞浮萍煮着吃。米糠剌得嗓子生疼,咽下去时难以下咽,可一家人还是强忍着往下咽。有一回,弟弟饿得直哭,母亲把家里仅有的一点玉米面煮成稀粥,给弟弟盛了一碗,自己却喝着清汤寡水的浮萍汤。温世汉看着母亲憔悴的脸,暗暗发誓,将来一定要让家人吃饱饭。

马齿苋及浮萍(图片来源于网络)

因为家境贫寒,温世汉的婚事一直拖到1967年。经人介绍,26岁的他认识了在湖坑村深溪居住的妻子,妻子虽是广东人,却有着和他相似的苦难经历——上世纪五十年代,广东粮食短缺,许多家庭养不活孩子,妻子刚出生不久就被家人带到江西,扔在湖坑村湛陂组,被一户人家收养,后因收养家庭困难,又被送到深溪组的一户人家,从此在深溪定居。

相似的遭遇让两人一见如故,很快便确定了婚事。可温家实在贫穷,没有彩礼,没有新衣,更没有酒席,他甚至只能做上门女婿——按照当地规矩,将来生孩子后,要把一个孩子送回岳父母家。岳父母家的日子也不好过,温世汉在岳父家生活的半年里,晚上从没吃过米饭,顿顿都是稀粥,可他从没把这点苦挂在嘴边,只是默默帮岳父家干活。

半年后,温世汉想回田心村生源里生活,岳父起初不同意,可他态度坚决,最终还是独自回了家。让他没想到的是,第二天一早,妻子就瞒着父亲,背着小包袱找到了他。“你在哪,家就在哪。”妻子的话,让温世汉心里暖暖的。就这样,两人在生源里安了家,开始了“日出而作、日落而息”的生活。

不久后,他们的第一个孩子出生了。为了让家人过上好日子,温世汉更拼命地干活,妻子也跟着他一起下田,插秧、割稻、施肥,两人相互扶持,日子虽苦,却满是烟火气。后来,这个小家又陆续添了三个孩子,最终成了六口人的热闹模样——三个女儿和一个儿子。孩子们的笑声与嬉闹,让原本辛苦的日子里,多了许多甜蜜的盼头。

计划生育政策严格推行时期,温世汉妻子刚生下第三个女儿,那时村里天天宣传“只生一个好”,只是当时农村地区一些传统生育观念仍有影响,温世汉和妻子心里总盼着能儿女齐全,便还是决定再要一个孩子。第四个孩子出生后,是个男孩,夫妻俩既高兴又焦虑——那时超生被查到,要罚几百到几千块钱,八十年代的这笔钱,对农村家庭来说无疑是天文数字。

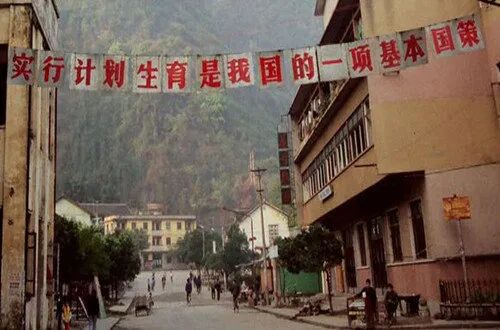

计划生育宣传照片(图片来源于网络)

从此,“躲搜查”成了温家生活的常态。每当村里来人排查,温世汉就抱着儿子,带着女儿往山里跑。山里蚊子多,夜里冷,只能靠干粮充饥,可他从不敢松懈——他得时刻支着耳朵听远处的动静,怕排查的人搜进山里。有一次,小儿子发高烧,脸蛋烧得通红,他抱着孩子往镇上卫生院跑,山路崎岖难行,他深一脚浅一脚,眼泪混着汗水往下流,直到孩子退烧,他才松了口气。

大女儿七八岁时,温世汉按照和岳父的约定,把她送回了岳父母家,可孩子的学费和生活费,他仍坚持承担。四个孩子要吃饭、要上学,仅靠自家的几亩田根本不够,温世汉就跟邻居借田种,每天天不亮就下田,直到天黑才回家。妻子也没闲着,白天干活,晚上缝补衣服、照顾孩子,累得直不起腰。

可惜的是,三个女儿都不爱读书,小学没毕业就辍学了。大女儿辍学后回了岳家,二女儿和三女儿留在家里,帮着温世汉务农,除草、放牛、做家务,小小年纪就扛起了生活的担子。只有小儿子读到了初中,却因没考上高中,毕业后便外出务工了。看着孩子们各自走上人生道路,温世汉虽有遗憾,却也松了口气——至少,他把孩子们都拉扯大了。

2017年,陪伴温世汉走过半生的妻子离世,这件事情像晴天霹雳,让他许久缓不过劲来。几十年的相濡以沫,两人一起在田里劳作,一起拉扯孩子,一起熬过苦日子,如今只剩他一人,家里的烟火气仿佛都淡了许多。

妻子走后,儿子和儿媳为了生计外出务工,把小孙子留给了温世汉。这些年,他每天接送孙子上下学,看着孙子从懵懂孩童长到少年,是他生活里最重要的事。

2025年6月,孙子顺利初中毕业,考到了六百多分的成绩,7月份,孙子拿到了高中录取通知书,拿到通知书那天,孙子特意把证书递到他面前,笑着说:“爷爷,我考上高中啦!”温世汉接过录取通知书,手指轻轻摩挲着纸面,眼眶忍不住发热——他这辈子没圆的学堂梦,孙子替他一步步走着,这就够了。

如今,84岁的温世汉身子骨依旧硬朗,仍种植着一些白莲。每到采摘季,下午两三点的日头最烈,晒得田埂上的土块都发烫,他却早早戴好宽檐草帽,裤脚一卷就踩进水田——泥水漫过脚踝,每走一步都带着沉甸甸的阻力,可他伸手摘莲蓬时,指尖触到饱满的莲房,眼里总闪着光。

84岁的温世汉在采摘白莲

每到赶集的日子,温世汉还是习惯和邻居一起步行去街上。暑假里,孙子有时也会陪着他去,帮他拎东西,听他和老邻居聊当年的事。温世汉没什么要买的,就是想看看街上的热闹,偶尔给孙子买些他爱吃的点心。看着街上的人来人往,再看看身边已经比自己高半头的孙子,如今的日子虽平淡,却满是幸福。

回望84年的人生,温世汉没有波澜壮阔的经历,只是一位普通的农民,在田埂上耕耘了一辈子。他吃过苦,受过难,却从未向生活低头,用双手撑起了一个家,用坚韧诠释了“活着”的力量。如今,他仍在田埂上行走,伴着白莲的清香,看着孙子迈向人生新阶段,继续书写着属于他的平凡人生。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!