1947年的琴江镇老街,青石板路在雨水的浸润下泛着幽亮的光泽。就在这带着湿润水汽的晨光里,伴随着一声清亮的婴啼,陈广银出生了。父亲为其取乳名“鸣钟”,这似乎预示着他未来将在传统工艺的舞台上敲响觉醒之音,传承并发扬这门古老而独特的艺术。

陈广银的父亲,早年有幸跟随居住在屏山镇的彭师傅学习纸扎花灯工艺。学成之后,凭借制作小松镇的佛字灯、高田镇的鲤鱼跳龙门灯等特色花灯,在当地享有盛名。在这样的家庭氛围里,陈广银自幼便对各式各样、五颜六色的纸扎成品充满了浓厚的兴趣。六七岁时,陈广银总爱东摸西碰,模仿着父亲的样子,帮忙粘贴简单的成品、制作纸花,这些早期的接触与尝试,在他幼小的心灵中悄然种下了学习纸扎的种子。

然而,陈广银的成长之路并非一帆风顺。随着时代的动荡,民间掀起了“破四旧”“反封建迷信”的风潮,纸扎作为传统习俗的一部分,被视为旧俗而遭到打压,“破四旧”的标语也贴满了老街。

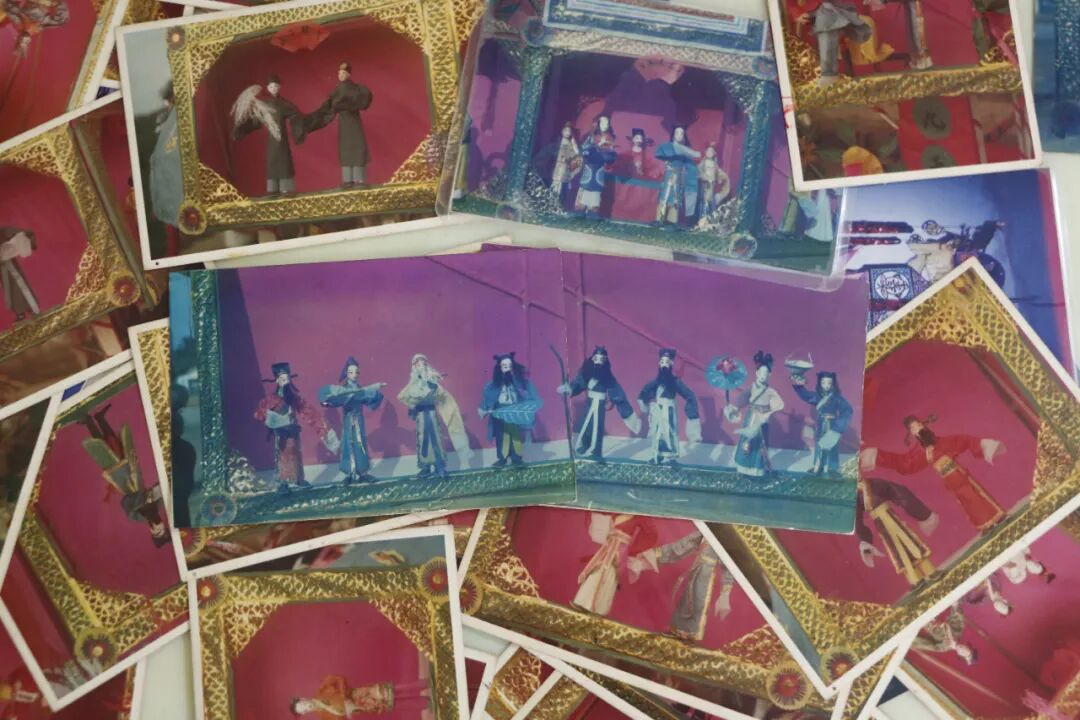

石城灯彩表演(图片来源于网络)

花灯是石城灯会常用道具,均由当地花灯艺人采用传统手工艺所创制。一般都是先作竹篾扎成灯形,再用彩色纱绸或有色或单光纸张糊裱而成,须经编、扎、画、剪、刻、贴等众多手工工序,每道工序都颇有讲究。

1958年的秋天,“大跃进”的号角吹遍田埂,11岁的陈广银跟着父母下放长乐村。城里学堂的课本换成了放牛鞭,他开始了早上放牛、中午读书、下午放牛的日子。

在那个物资匮乏的年代,石城县内不少儿童因饥饿而夭折,陈广银作为半劳动力,每天只能领取到微薄的三小两米(约合90克),而男性干重体力活的也不过七小两米(约合210克),正常劳动力更是只有五小两米(约合160克)为了生存,他不得不吃野菜充饥,身形也愈发消瘦,整个人面黄肌瘦。

直到1961年,哥哥的一场重病让全家重返县城,就这样全家人在县城生活了几年,陈广银也在县城落户继续读书。然而好景不长,1964年初中毕业的陈广银,被一纸知青通知书抛进丰山福村的稻田,插秧时腰弯得像张弓,掌心磨出的水泡破了又结。就这样,迎朝霞、伴星星、绣地球成为了他的日常,这段日子既承载着光荣与神圣,也藏着数不尽的艰难。

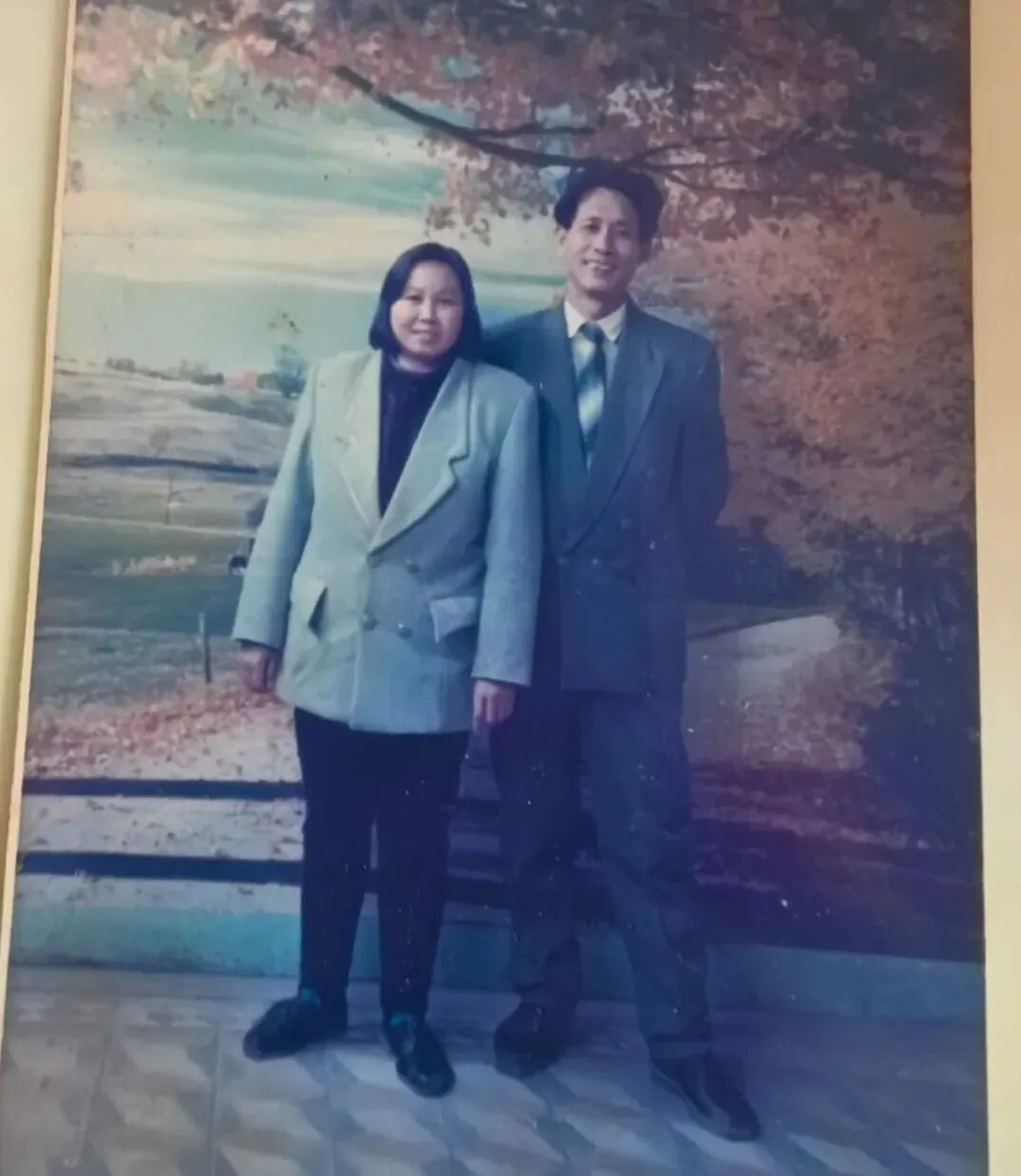

1968年,因城镇负担重,失业、无业人员多,陈广银的家人被下放沔坊高地。次年,陈广银随家人去高地落户,并在那里结识和自己相伴一生的女孩。

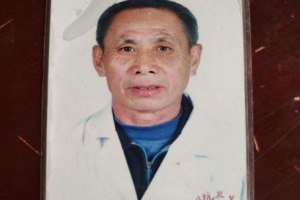

陈广银与他的妻子

1979年,顺着琴江的水飘来的是改革开放的春风,不仅吹散了“破四旧”的阴云,也为石城县的纸扎工艺带来了绝处逢生的契机。彼时的石城县,纸扎匠凋零殆尽,陈广银的父亲因之前做纸扎而享有名气,所以经常有人邀请他去扎纸。

那天父亲正蹲在墙角劈柴,有人隔着院墙喊:“陈师傅,大畲有人请您去做纸扎,您去不去?”父亲手里的柴刀顿了顿,陈广银瞅见他眼里亮起多年未见的光。而陈广银也从这里开启了他的三次临场学艺。

第一次学艺是随父亲到小别松占田学做纸扎,陈广银仍清晰记得,那一次做的是经楼。同年初夏是他第二次学艺,去参加花灯制作。第三次学艺是在1979年冬,大畲村要做纸扎,父子俩到了地方,才发现东家连把像样的剪刀都没有。父亲却不急,找了块磨石,把东家砍柴的锈刀磨得锃亮,“篾刀不够,菜刀也能削竹;剪刀没有,火钳烧红了能裁纸。”陈广银看着父亲的手,指腹全是老茧,却能捏着细如发丝的竹篾,在纸上转出流畅的曲线,那一刻他突然懂了:所谓手艺,不过是把心磨成茧,再用这茧裹着温柔,去对待每一根竹、每一张纸。

这三次临场学艺,不仅为陈广银打下了扎实的技艺基础,更成为他以后谋生的重要手段。

1980 年 8 月,随着政策落实,陈广银从高地回到石城县城,还获得了 300 元补贴。只是当时未被安排工作,他便继续以砍柴、烧炭为生,闲暇时也会做些扎纸的活计维持生计。

1981年冬,他用扎纸的手艺为琴江镇长乐村制作了马灯、茶篮灯、排灯等参加季节游乡灯会;1986年,其扎纸技艺更进一步,为石城采茶剧团《花灯仙子》制作了神灯、如意灯、净瓶等十数种灯彩,这些作品赴地区、省、京汇演均斩获佳绩。

1988年,小松镇对纸扎艺人的需求量大增,但会做纸扎的人却寥寥无几。陈广银受朋友邀请前往小松镇制作纸扎,主要制作民舞灯彩和红白喜事所用的纸扎品。当地的庙会也经常请他制作纸扎(石城庙会灯彩即指民间所谓的“装故事”表演,为各路菩萨、神仙的生辰而举行的游垅、游段和游街等灯彩活动,包括东岳大帝、城隍福主出巡游灯等仪式活动。)

他扎的纸扎品栩栩如生、活灵活现,凭借高超的手艺,他的名气越来越大,成为了乡间家喻户晓的纸扎艺人。就这样,他在小松镇一待就是三年。

1991年为了照顾年迈的父母,陈广银回到了石城县城。次年,父母相继去世后,他正式以纸扎为主业谋生,挂出“陈氏纸扎”的招牌,开始招徒传艺。他做纸扎,竹篾要自己劈,彩纸要自己染,连浆糊都是用面粉熬的。收徒时他定了个规矩:“学费一千,三年学成了原数退,期间管吃住但没有工资,走时送全套家伙。”就这样他陆续收了三十多位徒弟,石城、宁化、瑞金、宁都等多地均有人慕名求师。时至今日,当年的这些徒弟里,仍有不少人依旧在从事这一行。

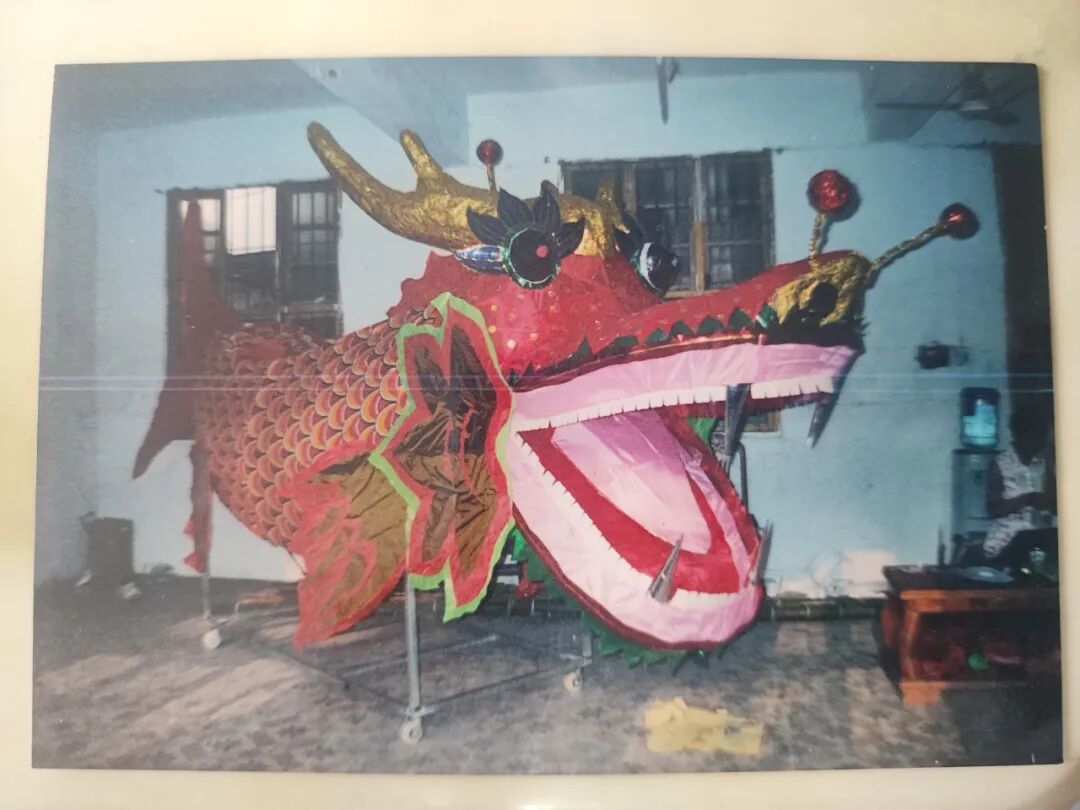

新世纪的车轮滚滚向前,碾碎了许多旧行当,陈广银对纸扎艺术的热爱与执着却如竹篾般坚韧,在时代浪潮中始终挺立。那些年里,他的指尖从未停歇,让竹篾与彩纸在时光里绽放出朵朵艺术之花:1998年,他与儿子联手,为石城采茶剧团《风和亭》制作了鸡、猪头、牛头、羊头等全套灯彩,这些造型逼真的作品随剧团赴地区汇演,一举斩获奖项;1999年,他带着儿子陈林盛、徒弟陈坤平等五人,精心扎制了石中的莲花灯与小松镇的扇面六福兴旺灯,两盏花灯在县汇演中双双获奖,成为街头巷尾热议的焦点;2001年,他为县地税局制作的烟叶灯、荷花龙灯,以独特的题材与精湛的工艺在地区汇演中再获殊荣;2004年冬,宁都长胜的九节龙灯在他手中诞生,龙身蜿蜒灵动,竹骨里藏着磅礴气势;2006年,宁化中学的喇叭灯经他巧手扎制,在元宵灯展上大放异彩,光影流转间尽是传统工艺的韵味。

陈广银制作的鳌鱼灯

然而时代的齿轮从不停歇,2007年,因城市规划建设,承载着无数记忆的纸扎店在推土机的轰鸣中化作瓦砾,但这并未熄灭他心中的灯火。2008年石城县首届花灯汇演上,陈广银带着为石城二中制作的双钱灯、元宝灯、喜爆灯与为计生系统制作的茶篮灯再度亮相,那些灯彩或古朴庄重,或喜庆灵动,最终分别拿下二、三等奖,用奖项证明着传统工艺的生命力:即便店铺不在,手艺的根脉早已深扎在他的骨血里,在每一盏亲手扎制的花灯中延续传承。

在众多作品中,最让陈广银津津乐道、自豪不已的是他在1999年制作的莲花宝塔灯。当时,国庆五十周年迎澳门回归,江西省准备举办民间艺术展。县里文化馆的人员找到陈广银,希望他能制作一盏花灯参赛。接到任务后,陈广银开始思索应该制作什么样式的花灯。

于是他从现实取材,以宝塔为主体,以澳门区花:莲花为花样,制作了这盏莲花宝塔灯。莲花宝塔灯高九尺,共七层,每层七个角,加上最上面的一个顶,共五十个角。由于莲花宝塔灯体积过于庞大,一辆车根本无法将其完整装载运往南昌,只能从中间拆解成上下两层,分开装运。这对拆装工艺要求极高,既要能顺利拆解,又要能完美复原。不过,这丝毫难不倒经验丰富的陈广银,他手法娴熟地将花灯拆解,最后组装复原时,竟看不到一丝拆解过的痕迹。

陈广银制作的莲花宝塔灯及参加展览会文化馆工作人员

最终,在江西省民间艺术展上,陈广银制作的莲花宝塔灯凭借其独特设计、精湛制作技艺以及蕴含的深厚文化,成功获奖,拿到了江西省民间艺术铜奖。

获奖消息传来时,陈广银正在店里专心做着新的纸扎作品,对外面的情况浑然不知。直到朋友兴奋地冲进店里,大喊:“你做的花灯上电视了!”陈广银才停下手中的活,抬起头,眼里满是惊喜和自豪。原来,江西电视台对这次灯展做了专题报道,陈广银的莲花宝塔灯也在其中,被镜头记录下来并播放给了众多观众。如今这盏莲花宝塔灯还存放在省民艺术博物馆,让更多人看到了石城纸扎艺术。

炭烟裹着寒气,在陈广银年轻时的日子里弥漫了数十年,岁月流转间,肺叶如蒙尘旧纸般淤塞沉重。2018年,71岁的他被确诊为慢性肺阻塞,医生勒令他禁绝烟尘,尽管如此,他依然无法割舍对纸扎艺术的热爱,只是现实终究推着他退出坚守半生的行当——年事已高让他没了伏案扎制的精力,恰逢政府拆迁,店铺被纳入统一规划,改建为客家风情街,陈广银便自然而然的从纸扎行业中退了下来。后来常有年轻人慕名来拜师或求做纸扎活,他摇头无奈道 “实在干不动了”。不过,他这一路走来的故事,他与纸扎纠缠的一生,可远不止于此。

琴江镇的青石板路依旧映着晨光,当年伴着婴啼亮起的那盏 “鸣钟”,如今已在岁月里化作守护纸扎技艺的长灯。现在陈广银的双手再难握紧细竹篾,却仍能在说起莲花宝塔灯的五十个棱角、说起父亲磨亮的锈刀时,眼里泛起与当年炭窑火光、花灯暖芒相似的亮。那些经他手扎出的亭台、花灯、龙灯,有的留在了省博物馆的展柜里,有的藏在徒弟们传承的手艺里,有的融进了石城人关于庙会与灯会的记忆里 ,就像琴江水从未停下,他把半生时光揉进竹篾与彩纸,让纸扎艺术的纹路里,永远刻着一个手艺人的坚守。如今他坐在窗前,听着窗外偶尔传来的孩童嬉闹,仿佛还能看见年轻时的自己,正跟着父亲的脚步,在纸扎的光影里,把传统的根,一寸寸扎进故乡的土地。

陈广银检查采访拍摄后剪辑的影像是否存在错漏

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

2025年赣州市乡镇民政服务站服务项目大赛一等奖、二等奖;

2024年赣州市新时代文明实践社会化志愿服务项目大赛一类项目;

2023年赣州市新时代文明实践社会化志愿服务项目大赛二类项目;

扫描二维码,关注我们吧!

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为和仁社工原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。