1955年,杨大兴出生在丰山乡沿沙村一个贫苦的农民家庭。那时正值新中国成立初期,百废待兴,农村的生活条件极为艰苦。杨家世代务农,且被划分为贫农,父亲虽担任村小队队长,但每日仍需在田间辛勤劳作,才能勉强维持一家人的温饱。

杨大兴是家里的第三个孩子,在他之后,父母又陆续生育了四个孩子。那个年代,国家鼓励“多生多育”,为了响应号召,杨家的兄弟姐妹多达七个——两个姐姐、三个妹妹和两个弟弟。一大家子只能挤在简陋的土坯房里,日子过得紧巴巴的。

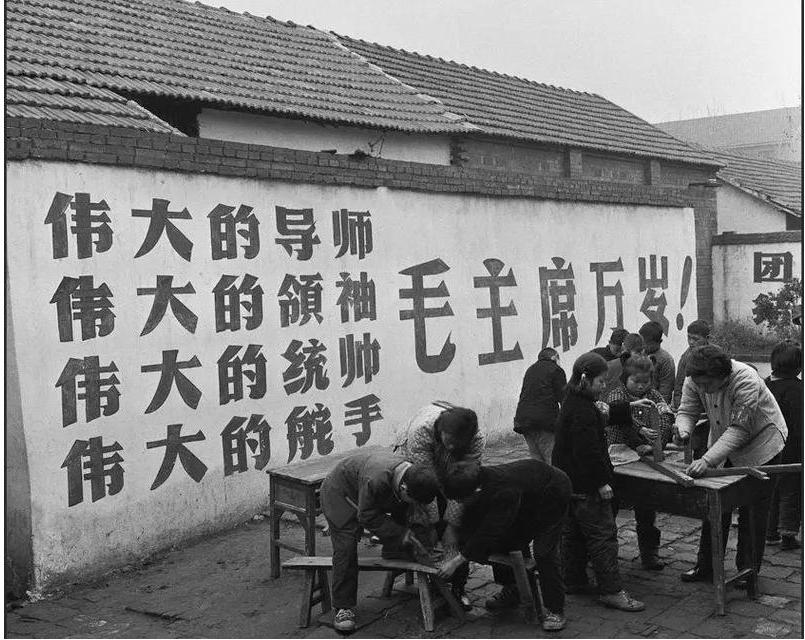

上世纪沿沙村(图片来源于网络)

9岁那年,杨大兴踏入了学堂。在那个物资匮乏的年代,读书是一件极其奢侈的事情。那时的学堂不提供饭,学生们得自己蒸饭,杨大兴每次去学堂,都要背上一袋大米,再带上一罐霉豆腐或酸笋干用来配大米饭,这便是他一周的口粮。农忙时节,学生们还要帮学校务农,种地、除草、收割样样都得干。即便如此,能捧起书本读书,对他而言已经是难能可贵的幸运了。

上世纪赣南小学(图片来源于网络)

1972年,杨大兴即将初中毕业,但家里收入微薄且还有好几个孩子要养,实在拿不出每学期十几块钱的学费,他只能含泪辍学。那天,他默默收拾好书本,告别了校园。

辍学后,杨大兴便跟随生产队去了岩岭水电站干活。那时候,农村实行工分制,他每天起早贪黑地劳动,挣得的工分要先交给队里,年底才能分红。一年下来,他只能挣到三千多分,换算成钱也不过一百多块。工地的条件极其艰苦,住的是简陋的工棚,吃的是粗粮咸菜。每个月,他只能回家一两次,每次都要徒步走几十里山路。

1974年的冬天格外寒冷。赣南山区飘着细碎的雪粒子,打在脸上像针扎似的疼。杨大兴蹲在岩岭水电站工棚外的石头上,捧着一碗稀得能照见人影的米汤,呼出的白气在冷风中迅速消散。他掰了掰手指,这时已经是他在工地上的第二个年头了。

“大兴!快来看!”同村的李卫国挥舞着一张纸从山坡上冲下来,冻得通红的脸上满是兴奋,“公社贴告示了,要征兵!”杨大兴猛地站起来,碗里的米汤洒了一半也顾不上。那张盖着鲜红公章的征兵告示在他手中微微颤抖,上面“保家卫国”四个大字像火苗一样灼烧着他的眼睛。“我要去。”杨大兴把告示还给李卫国,声音轻却坚定。

体检那天,杨大兴天没亮就出发了。他穿着补丁最少的蓝布褂子,赤脚走了二十里山路到公社卫生院。排队时,他看见墙上“一人参军,全家光荣”的标语,心里像揣了只乱扑腾的兔子,连带着耳膜都跟着震颤,仿佛能听见血液在血管里轰鸣,像鼓点般敲打着太阳穴。轮到他时,医生惊讶地发现这个瘦削的农村小伙各项指标都合格——长年的重体力劳动给了他结实的肌肉,粗粮野菜反倒造就了罕见的健康体质。

政审环节,大队支书拍着杨大兴的肩膀说:“你们家也是贫农成分,队里给你开最好的证明。”杨大兴知道,这是父亲当小队队长多年积攒的人情。离家的前一晚,母亲把全家布票凑起来给他缝了套新内衣,父亲罕见地倒了半杯地瓜烧,说:“到了部队好好干,别给老杨家丢人。”

1975年元旦刚过,一列绿皮火车载着赣州三百多名新兵驶向东南沿海。杨大兴紧贴着车窗,看熟悉的红土地渐渐变成陌生的丘陵。火车在福州转军用卡车,又在渡轮上颠簸了四个小时,最终停在一座风沙弥漫的海岛上——平潭岛,与台湾隔海相望的前线驻地。

杨大兴当兵时的照片

新兵连的日子比杨大兴想象得更苦。天不亮哨声就刺破黑暗,三分钟内必须打好背包列队。来自天南地北的小伙子们冻得直哆嗦,班长却要求站军姿时连睫毛都不能动。训练时杨大兴的赣南口音常被嘲笑,第一次实弹射击更是脱了靶,那晚他偷偷在被窝里抹眼泪。

开春后,连队转入海防工事修筑。杨大兴和战友们用铁锹、箩筐这些最原始的工具,硬是在花岗岩山体上挖出了坑道。他的手掌先是磨出血泡,后来结成厚厚的茧子。七月台风来袭时,他们所在班被要求加固被海浪冲垮的观察哨,咸涩的海水灌进杨大兴与他战友的雨衣,混着汗水在背上结出盐霜。那次抢险后,杨大兴第一次感受到超越温饱的集体荣誉感。

部队生活也有温情时刻。每当收到家里的来信时,杨大兴总蹲在煤油灯下反复读家里来信。父亲的字歪歪扭扭,但每封都不忘叮嘱“听党的话”;母亲则会让父亲详细记录谁家娶媳妇了,哪块地收成好。有次随信寄来一包霉豆腐,全班战友就着它吃了三大盆米饭。

1976年是个特殊的年份。两位伟人的先后离世、四人帮的粉碎等一系列重大事件,使岛上战备等级突然提高,政治学习时间也增加了一倍。九月的一天,全岛官兵集合收听重要广播。当哀乐响起时,这个平日从不叫苦的农村兵竟哭得像个孩子。那天夜里站岗时,他望着对岸若隐若现的灯火,第一次真切地感受到了“革命重担”的分量。

在部队的三年,杨大兴从一个青涩的少年成长为一名坚毅的军人。他学会了吃苦耐劳,也懂得了责任与担当。1977年,他退伍回乡。返乡的轮渡上,杨大兴望着渐渐远去的海岛,把军帽上的红五星擦了又擦。他想起指导员的话:“当兵保家卫国,回家建设家乡,都是光荣的。”

回乡后,杨大兴原本被安排重回岩岭水电站工作,但考虑到家中弟弟妹妹还小,需要人照顾,再加上水电站的工资微薄,他最终还是选择留在家乡务农。

回到沿沙村那天,杨大兴差点认不出自己的家。土坯房更破了,墙角堆着没来得及修的农具。十五岁的大弟正在灶台前煮猪食,看见他时愣了半天才喊出声。躺在床上的父亲挣扎着要起来,却引发一阵剧烈咳嗽。杨大兴打开米缸,发现里面只剩薄薄一层糙米。

“队里今年遭了虫害,工分不值钱了。”父亲叹气道。第二天天没亮,杨大兴就扛着锄头下了地。秋收后的稻田里,他看见几个佝偻的身影在捡稻穗——那是他的母亲和妹妹们。见到他,小妹欢呼着扑过来,他才发现这孩子瘦得能摸到肋骨。那一刻,这个经历过台风抢险的退伍兵蹲在田埂上,泪水砸进干裂的泥土里。杨大兴发现,农村的情况比他离开时更糟。曾经热闹的晒谷场上,如今堆着稀稀拉拉的瘪谷子,脱粒时扬起的灰尘里都带着股霉味。生产队的仓库门框上还贴着“农业学大寨”的褪色标语,可仓库里摞着的麻袋还不到往年的一半高。

“割尾巴”运动像把剃刀,把农户最后一点活路都刮干净了。杨大兴看见自家屋后的柿子树被齐根锯断——那是去年工作队来“割尾巴”时砍的,树干断面已经发黑。隔壁五保户张婆子蹲在沟渠边挖野菜,她家养的三只母鸡上个月被当作“资本主义苗头”没收,老人浮肿的小腿上还留着批斗会时挨竹条抽的淤青。

最揪心的是粮缸见底的声音。村里人开始用“双蒸法”做饭——先把糙米蒸熟,再加水蒸第二次,这样能胀出两倍的饭量。孩子们端着能照见人影的粥碗,眼睛总往别人家灶台瞟。

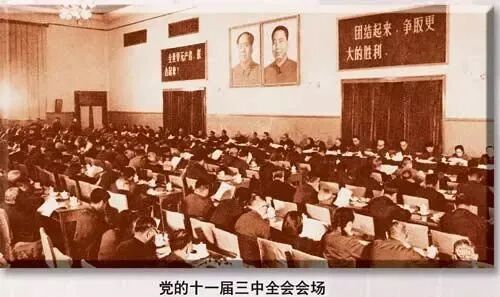

转机出现在1978年初。大队开会传达三中全会精神,说要允许农民搞“三自一包”。杨大兴敏锐地注意到,队长念文件时刻意提高了音量:“自留地、自由市场、自负盈亏,包产到户……”散会后,他第一个找到支书:“我家后山那片荒地,能开垦不?”得到村支书的肯定后,杨大兴攥着衣角的手猛地松开,转身就往家跑,满脑子都是后山荒地翻出新土、种上庄稼的模样,连脚步都比平时快了几分。

1978年十一届三中全会照片(图片来源于网络)

春耕时节,杨大兴展现出军人般的执行力。他带着大弟天不亮就上山,硬是用两个月开出一亩二分荒地。但种什么却成了难题——稻谷要交公粮,红薯产量高但卖不上价,最后他决定种一半花生一半芋头,前者能榨油,后者顶饿。这年秋天,他家的花生油换来了久违的猪肉香。

同年冬天,媒人带来了邻村陈家姑娘的消息。见面那天,杨大兴穿着退伍时发的确良军装,姑娘梳着两条粗辫子,低着头绞衣角。她说读过初中,会打算盘;他也全盘托出:“有三间房,欠队里六十斤谷子。”婚事定下后,杨大兴取出在部队攒的津贴、退伍费和这两年偷偷卖山货的钱,凑足了500元彩礼。结婚那天没有喜宴,只给邻居发了红纸包的炒花生。

杨大兴认认真真地规划着每一亩土地:五亩种双季稻保证口粮,三亩种甘蔗换现金,剩下的种花生、芋头和蔬菜。他从县农技站找来杂交稻种,又用退伍证作抵押赊了包化肥。插秧季时,妻子抱着两个月大的孩子来送饭,看见他弓着腰在泥水里前进,一上午没直过身。

杨大兴儿子

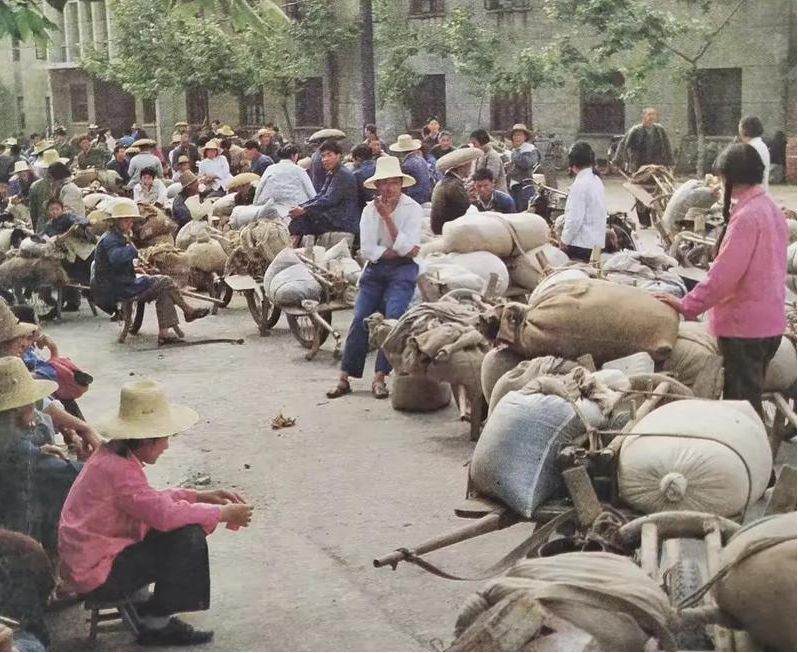

但改变并非一蹴而就,杨大兴家的日子并没有马上迎来起色,当时农业税、统购粮加起来杨家每年需要交几千斤的公粮,每次交完公粮后,家里剩下的粮食就捉襟见肘了。到了四五月份,粮缸就见底了,一家人只能靠借粮和挖野菜勉强糊口。

交公粮的场景(图片来自网络)

交公粮的场景(图片来自网络)

随着改革开放的春风吹进农村,他开始尝试用各种办法改善生活:开荒种地、下河摸鱼、上山打猎,甚至偷偷去附近的矿上打工,一天能挣一块多钱。渐渐地,家里的生活开始有了起色。几年后,他们又添了一个儿子,同时还收养了一个被遗弃的女婴。

孩子们渐渐长大,家里的开销也越来越大。九十年代,农村教育费用大幅上涨。杨大兴一边种田,一边在农闲时去镇上打零工,能勉强维持生计。大儿子初中毕业后就跟着村里人去了广东打工,每月会寄回一两百元钱,这才让他肩头的担子轻了些。

随着农村税费改革的逐步推进,2006年国家全面取消农业税,农民负担大幅减轻。与此同时,中国经济进入高速增长的新时代,农村生活水平显著提高,农民收入稳步增长,手里的余钱也渐渐多了起来。杨大兴与战友们的联系也愈发密切,他们分别在2008年和2014、2017年举办了三次战友联谊会,共同回忆军旅岁月,畅谈生活变化。

第二次战友联谊会

第四次战友联谊会

岁月流逝中,杨大兴和妻子将孩子们一个个抚养成人。大儿子和女儿相继成家,只有二儿子因视力残疾一直未婚,如今四十多岁了,在县城工业园打工,休息时就会回家陪伴杨大兴和妻子。

如今,杨大兴已经70岁了。在妻子的悉心照料下,他的身体逐渐好转。每天清晨,老两口一起散步,和邻居们聊天;午后,妻子和朋友们打牌,杨大兴就坐在一旁看着,眼里满是笑意;晚上,两人躺在摇椅上,一个刷抖音,一个听戏曲,偶尔聊几句家常,日子平淡却温馨。

杨大兴常感慨时代的变迁:年轻时,与家人联系只能靠书信,一封信要辗转多日;后来村里通了电话,但费用昂贵,只能长话短说;如今,儿子给他们买了智能手机,不仅能视频通话,还能看新闻、刷短视频,世界仿佛触手可及。

如今,杨大兴的故事都写在那双布满老茧与晒斑的手上,写在他需要倚靠才能行走、却执意迈向田埂的脚步里。他不再需要向谁证明他的坚韧,那被海风淬炼过的筋骨,被岁月压弯又挺直的脊梁,本身就是一部无需修饰的传奇。当乡邻们看见杨大爷被老伴搀扶着,依然每日出现在他耕种了一辈子的土地旁时,便都明白了——这片土地和这个人,早已血脉相连,无法分离。他的一生,正如他常说的那般,是一株深深扎根于大地的庄稼,历尽寒暑,终得圆满。

晚年的杨大兴

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!