在高田镇的街头巷尾,常能见到一位精神矍铄的老人——他头发微霜,笑容温和,与人交谈时总带着几分亲切,镇上的老老少少见了他,都会笑着喊一声“昌荣主席”。这位老人便是73岁的温昌荣,一名退休的乡镇干部。

一、田心村童年:集体劳作里的1工分娃

1952年6月16日,温昌荣出生在田心村生源里的一户农村家庭。彼时的中国农村,生产力水平低下,家家户户都在温饱线上挣扎,而温家因为孩子多,日子更显艰难——那时农村实行户组种地、工分计劳的制度,九口之家的父母,唯有靠在田间躬身劳作挣工分,才能养活七个孩子、扛住全家的日子。

温昌荣排行老三,上有两个哥哥,下有一个弟弟和三个妹妹,家里的床铺不够,兄妹几个就挤在一张床上;饭桌上总是稀粥配着野菜,只有逢年过节才能见到一点荤腥,这样的日子,是温昌荣对童年最深刻的记忆。

1958年,农村开始实行集体劳作和计工分制度,年仅6岁的温昌荣,也跟着大人们走进了生产队的田埂。别的孩子还在哭闹着要糖吃时,他已经能拎着小篮子,帮着大人提水稻秧苗了。

生产队的工分按劳动力划分:全劳动力一天10分,半劳动力5分,十岁以上的孩童能挣2~3分,而他因为年纪太小、力气不足,一天只能挣1分。这1工分,在当时够换小半碗米,温昌荣却格外珍惜——他知道,多挣1分,家里就能少饿一顿。

六十年代江西农村生产大队劳作场景(图片来源于网络)

每天天刚亮,他就跟着母亲去生产队报到,拎着比自己还高的秧苗篮,在田埂上小跑着穿梭。太阳晒得他小脸通红,汗水浸湿了粗布衣裳,他也不喊累,只盼着收工时队长在工分本上记下那“1分”。有一回,他不小心摔在田埂上,秧苗撒了一地,膝盖也磕出了血,他爬起来顾不上哭,先把秧苗捡回篮子里,生怕耽误了生产队的活计。母亲见了心疼,想让他歇一天,他却摇摇头说:“姆嫚(客家话,妈妈的意思),我能行,多挣1分,妹妹们就能多喝一口粥。”

水稻秧苗(图片来源于网络)

童年的贫困与日复一日的劳作,没能磨掉温昌荣的心气,反倒让他比同龄人更早摸清了“责任”二字的分量——对家庭的担当,对集体的尽责。这份在苦日子里扎下根的觉悟,也成了他后来人生中最珍贵的底色。

二、求学路:风雨中的8公里与文革停摆

1960年,8岁的温昌荣终于盼来了上学的机会。那时每个生产队都会设一所村级小学,生源里大队也不例外,“生源里小学”就建在村子的晒谷场旁,学校只是一个厅堂,却承载了村里几十个孩子的求学梦。学校分一至三年级,温昌荣在这里开始了读书生涯,教室里的桌椅是用木板钉的,黑板是用墨汁涂过的土墙,二三十名学生挤在一间教室里,却听得格外认真。

温昌荣很珍惜上学的机会,每天早早起床,帮家里喂完猪再去学校,放学回家先做完作业,再帮父母干农活。他的课本是哥哥用过的旧书,封面早已磨破,里面却写满了密密麻麻的笔记,他就照着这些笔记,一字一句地学。三年级读完后,要上四年级就得去镇级的鳌峰书院,那是当时高田镇最好的学堂,温昌荣背着母亲缝的布书包,走好几里山路去上课,从未迟到过。

鳌峰书院(图片来源于网络)

1966年,温昌荣小学毕业,本想继续读初中,却遇到了难题——原本坐落在湖坑村的农业中学早已被拆除,高田镇没了中学,只有丰山乡还有一所中学。从高田镇到丰山中学,足足有8公里路,对一个14岁的孩子来说,这段路不算近:晴天是尘土飞扬的土路,雨天是泥泞湿滑的泥路,温昌荣却没犹豫,收拾好行李就去了丰山中学。

那时上中学前要体检,身高、体重、视力都要达标,不合格的不能入学。温昌荣因为小时候营养不良,个子比同龄人矮一些,他担心自己体检不过,提前几天就跟着哥哥去田里跑步,想让自己看起来更精神些,好在最后温昌荣顺利通过体检。拿到入学通知书的那天,他跑回家把通知书递给父母,一家人都笑得合不拢嘴。

中学的住宿生活很艰苦,学生要自己带米和菜——母亲会提前把米装在布袋子里,按每餐的量分好,菜大多是腌菜或咸菜,能放久些。温昌荣每天去食堂把米交给阿姨,阿姨帮忙蒸熟,再就着自己带的咸菜吃。他学习很努力,想考上更好的学校,将来让家人过上好日子。可这样的日子只过了一年,学校就因为文化大革命停课,后来开始复课闹革命,大部分学生都参加了红卫兵,宣传毛泽东思想、阶级斗争,各地学校还组织学生串联,学生可以免费坐火车去各地。温昌荣也跟着同学们一起,坐火车去了南昌、赣州等地,可看着停摆的课堂,他心里满是遗憾。

三、初露锋芒:文艺宣传队里的宣传者

1967年,15岁的温昌荣开始寻找谋生的出路。那时各村都要成立文艺宣传队,宣传队的主要任务是宣传毛泽东思想,定期开展表演,温昌荣从小就喜欢唱歌,嗓子也亮,便报名参加了宣传队。

温昌荣刚参加村文艺宣传队时的合影,右一蹲下为昌荣

采茶戏是当地的传统戏曲,节奏轻快,通俗易懂,很受农民喜欢。温昌荣没学过唱戏,就跟着剧团里的老艺人学:早上天不亮就起来练声,中午对着镜子练动作,晚上记台词到深夜。他学得很认真,没多久就能上台表演了,无论是什么样的角色,他都演得有模有样。

1968年初,村剧团参加高田镇人民公社(现高田镇人民政府)组织的汇演,温昌荣的表演,赢得了台下阵阵掌声。公社剧团的负责人看中了他的能力,把他调到了公社剧团。

公社剧团要定期去各村表演,有时要走十几里山路,温昌荣和同事们就背着道具箱,踩着月光出发,到了村里,在晒谷场上搭个简易戏台,就能开演。

村民们早早搬着小板凳来占位置,戏台周围挤满了人,孩子们趴在大人肩膀上,看得津津有味。温昌荣每次表演都格外投入,他知道,自己唱的不仅是戏,更是对毛泽东思想的宣传,是给村民们的精神慰藉。

同年夏天,公社剧团去县里参加汇演,温昌荣又凭借出色的表演,被县采茶戏剧团选中,成了县剧团的一员。

在县剧团的这些时间里,温昌荣跟着剧团走遍了全县的乡镇,无论是偏远的山区,还是热闹的集镇,都留下了他的身影。他不仅演戏,还负责写宣传稿,把党的政策编成采茶戏的唱词,让村民们听得懂、记得住。这段剧团生涯,不仅锻炼了他的能力,更让他懂得了“宣传”的意义——用群众喜欢的方式,传递温暖与力量。

四、军旅八年:从文艺兵到“五好战士”

1969年,县剧团推荐温昌荣应征入伍。对温昌荣来说,参军是一件光荣的事,他毫不犹豫地报了名,经过严格的体检和政审,顺利穿上了军装,成为了一名解放军战士。

温昌荣刚入伍时的照片及入党五十周年纪念章

刚到部队时,温昌荣因为有剧团经验,被分配当文艺兵,负责部队的文艺宣传工作。他和战友们一起,编排小品、歌曲,在训练间隙为战士们表演,缓解大家的训练压力。他还跟着老兵学乐器,很快就学会了二胡、笛子,每次表演,他要么拉二胡伴奏,要么主唱,成了部队文艺队里的“骨干”。

温昌荣在部队里很刻苦,不仅文艺工作做得好,军事训练也从不落后。每天早上的出操、队列训练、射击练习,他都认真对待,别人练一遍,他就练两遍,直到达标为止。

1971年,因为表现优异,经连队推荐,温昌荣光荣地加入了中国共产党。面对党旗宣誓的那一刻,他心里暗暗发誓:要永远跟党走,为国家、为人民多做贡献。

当了两年文艺兵后,温昌荣被调任为通讯员,在营长身边负责上传下达的工作。通讯员的工作很琐碎,要记录会议内容、传达命令、照顾营长的生活,还要随时准备应对突发情况。温昌荣做事细心、认真,从不马虎,营长很信任他,很多重要的事都交给她办。在通讯员岗位上,他的组织能力和沟通能力得到了很大提升,各项考核成绩都很优异。

两年后,温昌荣又被调任到连队当班长,负责带领战士们训练、生活。他对战士们很严格,却也很关心——有战士想家了,他就找战士谈心;有战士训练受伤了,他就帮着敷药、照顾。在他的带领下,他的班多次在连队的考核中拿第一,他自己也连续7年被评为“五好战士”。

1976年,温昌荣在部队已经待了8年,他很想继续留在部队,可部队规定,继续留队需要高中以上文化,而他因为文革只上了一年初中,没能达到要求。无奈之下,温昌荣只好选择退伍。离开部队的那天,战友们都来送他,他抱着战友们哭了——这八年军旅生涯,是他人生里最珍贵的回忆,也是他成长的“熔炉”。

五、职场起步:兵工厂岁月与父母之命的婚姻

1976年,根据部队的安置政策,温昌荣被分配到赣州的803兵工厂工作,负责子弹的生产。兵工厂的工作很严谨,容不得半点马虎,温昌荣每天穿着工作服,在车间里认真操作机器,从原材料的筛选到子弹的组装,每一个步骤都严格按照标准来,从未出过差错。

温昌荣在赣州工作时的合影,最后一排左起第6个为温昌荣

那时温昌荣已经24岁,到了适婚年龄。他自己想找一个在单位上班、门当户对的对象,可父母却有不同的考量——父母觉得,农村姑娘勤劳、朴实,更能照顾家庭,也能帮着照顾家里的弟妹。在那个“父母之命,媒妁之言”的年代,温昌荣虽然有自己的想法,却还是听从了父母的安排。

1978年初,经人介绍,温昌荣认识了丰山乡的一位陈姑娘。两人见面的次数不多,只在介绍人的陪同下聊过几次天,彼此印象都还不错。同年年底,两人在村里办了简单的婚礼——没有华丽的婚纱,没有盛大的酒席,只有亲友们的祝福和一桌家常菜,温昌荣穿着新买的中山装,妻子穿着红棉袄,就这样组成了一个家。

婚后,温昌荣在赣州上班,妻子则留在农村务农,照顾公婆和弟妹。两人见面的次数很少,只有逢年过节,温昌荣才能回一趟家。每次回家,他都会给妻子带些赣州的特产,帮着妻子干农活,晚上则和妻子聊工作、聊生活。虽然聚少离多,但两人的感情却很深厚——他们都知道,彼此是在为这个家努力。

1982年10月,温昌荣因为工作表现优异,被调回石城县武装部工作。终于能和妻子团聚,温昌荣很开心,把妻子接到了县城。也是在这一年,两人迎来了第一个孩子。

那时计划生育刚开始实行,政府及国企单位对员工的生育要求很严格,必须要有单位的生育指标和准生证才能生孩子。温昌荣提前半年就向单位申请了生育指标,直到拿到准生证,他才放下心来。女儿的出生,让这个小家庭更热闹了,温昌荣每天下班回家,都会抱着女儿逗她笑,再累也觉得值。

六、乡镇公仆路:从武装部长到“昌荣主席”

在县武装部工作半年后,温昌荣调任到木兰公社工作,因为工作能力突出,一个月后,被提拔为木兰公社武装部副部长。木兰乡离县城有几十公里,条件比较艰苦,温昌荣并未抵触,带着简单的行李就去了公社。

在木兰公社的一年里,温昌荣主要负责武器保管、民兵训练、征兵工作。他经常深入各村,了解适龄青年的情况,给他们讲参军的好处,鼓励他们报名入伍。民兵训练时,他亲自带队,和民兵们一起晒太阳、练队列,教他们战术动作。

因为工作认真负责,1983年,温昌荣又被调任到岩岭公社,提拔为岩岭公社武装部部长,同时,他还肩负着公社政法、交通等领域的分管职责,需统筹相关日常事务。岩岭乡是偏远的山区乡镇,交通不便,经济落后,是当时县里重点关注的乡镇。

温昌荣到岩岭乡后,第一件事就是走遍全乡的各村,了解当地的情况。他发现,岩岭乡的青壮年大多外出务工,留下的都是老人和孩子,民兵训练很难开展。于是他就挨家挨户做工作,说服在家的青壮年参加民兵训练,还自己掏腰包给民兵们买水、买毛巾。在岩岭乡的8年里,温昌荣坚守岗位,不仅做好了民兵和征兵工作,还帮村里修了几条小路,解决了村民们的出行问题。村民们都很喜欢他,每次见到他,都会热情地邀请他去家里吃饭。

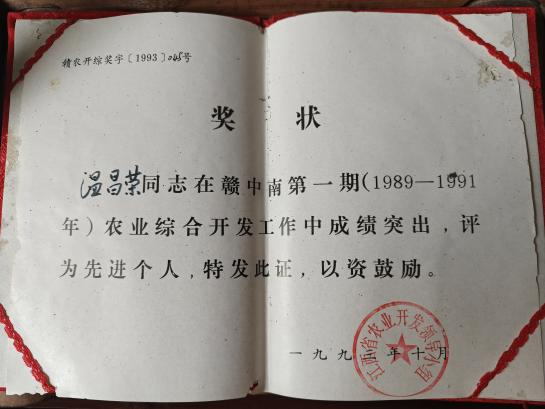

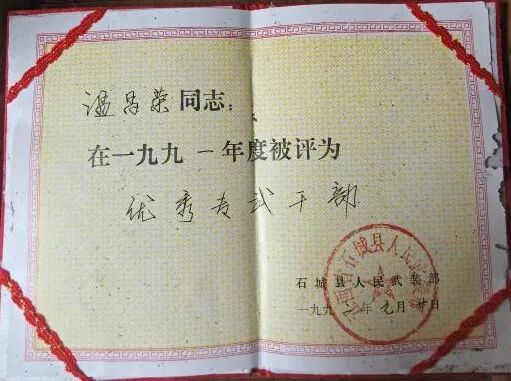

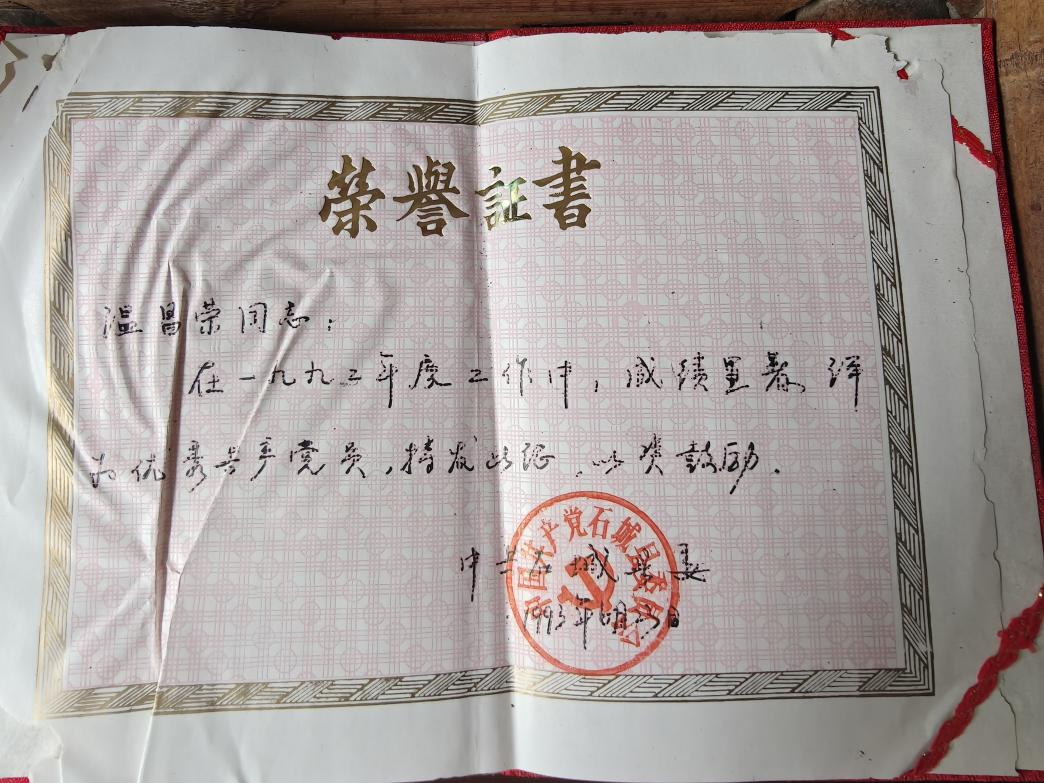

1990年12月,温昌荣又迎来了一次人事调动,被调任到丰山乡,担任丰山乡的武装部部长。丰山乡是妻子的家乡,温昌荣对这里很熟悉,工作起来也更顺手。在丰山乡的6年里,他牵头组织了多次民兵演练,还参与了森林防火等工作。在丰山乡工作期间,温昌荣始终勤恳务实、担当作为,不仅在岗位上尽职尽责,还常主动钻研解决工作难题,凭借扎实的作风和亮眼的实绩,先后荣获多个表彰奖项,成了同事们口中“干得实在、拿奖过硬”的榜样。

温昌荣被评为先进个人的奖状

温昌荣被评为优秀专武干部的奖状

温昌荣被评为优秀共产党员的荣誉证书

1997年,温昌荣调回了家乡高田镇,在高田镇仍担任镇里的武装部部长。回到家乡工作,他的干劲丝毫未减,反而更足了,不仅做好本职工作,还主动帮村民们解决困难——哪家的孩子想参军,他就帮忙咨询政策;哪家有矛盾,他就上门调解。1998年,乡镇机构改革,温昌荣改任高田镇纪检书记。纪检工作责任重大,他始终坚持“公平、公正、廉洁”的原则,查处了多起违纪案件,也为不少被误解的干部澄清了事实。他常说“纪检干部要对得起自己的良心,对得起老百姓的信任。”

2000年,温昌荣又改任高田镇专职人大副主席,直到 2012年退休。在人大副主席岗位上,他经常深入各村调研,收集村民的意见和建议,把村民的诉求反映给镇政府,帮助村民解决了饮水、修路、上学等不少实际问题。因为他做事认真、待人亲切,镇上的人都习惯叫他“昌荣主席”,这个称呼,一直用到现在。

七、退休不褪色:“心系乡邻的”多职老人

2012年,60岁的温昌荣正式退休。退休后,他本可以在家安享晚年,可他却闲不住,主动承担起了镇上的多项兼职工作——老年体协主席、关心下一代工作委员会(简称“关工委”)主任、老年大学副校长、老年科协副主席,高田镇退管办支部书记。

作为老年体协主席,温昌荣经常组织老年人们参加体育活动,比如太极拳比赛、广场舞表演、柔力球比赛等。他自己也喜欢打太极拳,每天早上都会去镇广场上练,还带着其他老人一起练。有一次,为了组织全镇的老年广场舞比赛,他连续半个月每天都去各村指导,帮老人们编排动作、选音乐,比赛当天,看着老人们开心的笑容,他也笑得像个孩子。

作为关工委主任,温昌荣最关心的是村里的留守儿童和贫困学生。他经常去各村走访,了解孩子们的生活和学习情况,给留守儿童送书本、文具,帮贫困学生申请助学金。

作为老年大学副校长,温昌荣负责老年大学的课程安排和教学管理。他根据老人们的兴趣,开设了书法、养生等课程,还邀请县里的老师来授课。老年大学的学员们都说“昌荣主席把老年大学办得像个‘家’,我们在这里不仅能学东西,还能交朋友,很开心。”

作为老年科协副主席,温昌荣经常组织老年科技工作者去各村指导农业生产,比如教村民们种水稻、蔬菜的新技术,帮村民们解决农作物病虫害的问题。

八、家风传承:一双儿女的成长与牵挂

温昌荣与妻子共育有两个孩子。按照当时的政策,公职人员通常不允许生育第二胎,但因温昌荣的妻子是农村户口,且两人第一胎为女儿,符合生育二胎的相关规定,所以他们得以拥有两个孩子。

在孩子们的教育上,温昌荣一直很重视,他常对孩子们说“做人要诚实、善良,做事要认真、负责,不管将来做什么,都要对得起自己的良心。”

在温昌荣的教导下,两个孩子都很优秀。女儿大学毕业后,进了当地的农商银行工作,工作认真负责,很受领导和同事们的喜欢。后来又凭借自身努力考入赣州市地税局,此后便一直留在赣州工作,日子过得平淡却满是幸福。

儿子大学毕业后,去了赣州发展,凭借着一股不服输的劲头摸爬滚打,开了一家属于自己的公司。儿子很孝顺,经常回来看望温昌荣和妻子,还经常给他们寄钱、买东西。每次儿子回来,温昌荣都会和他聊很久,问他公司的情况,还叮嘱他要诚信经营,不能赚黑心钱。

如今,温昌荣已经73岁了,身体还算硬朗,他每天依旧忙碌着——早上去镇广场打太极拳,上午去老年大学处理事务,下午去各村走访,晚上则和妻子一起看看电视、聊聊天。他常说“我这一辈子,没做过什么大事,只是做了自己该做的事。只要我还能动,就会继续为镇上的老人们、孩子们多做点事,为家乡多做点事。”

从田心村的“1工分”娃,到乡镇的“昌荣主席”,再到退休后心系乡邻的“多职”老人,温昌荣的一生,没有波澜壮阔的传奇,却有着最朴实的坚守与奉献。他像一棵扎根在乡土里的大树,用自己的枝丫,为身边的人遮风挡雨,也用自己的一生,诠释了“平凡亦伟大”的真谛。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!