1942年寒冬,赣南山区层峦叠嶂,凛冽的山风如刀般刮过苍茫的山野。在这个兵荒马乱的年代,石城县河田村的一户农家土坯房里,传来了一声清脆的啼哭。正月十三的清晨,李正发降生在灶房隔壁的土炕上。屋外寒风呼啸,屋内母亲疲惫而欣慰地望着新生的婴儿,父亲则蹲在门槛上,望着远方层叠的山峦,眉头紧锁。

李正发的家

那时正处在抗日战争最艰难的相持阶段,百姓生活艰难。李家原本家境尚可,但1939年的一场意外大火改变了一切。邻居在家念经时不慎将蜡烛插在墙缝中,引发火灾,将李家及附近房屋尽数焚毁。在那时,受灾的家庭根本得不到政府的救助,只能自认倒霉,自筹资金重建房屋。为此李家欠下大量债务。李正发出生时,家中早已债台高筑,只能常年节衣缩食。童年时期的李正发常常食不果腹,身穿满是补丁的粗布衣服,赤着双脚在乡野田埂间奔跑。

1949年9月,黎明的曙光终于照亮了这片土地。中国人民解放军解放石城县的消息传来时,村民们聚在打谷场上,听着识字的人宣读布告。李老汉也在人群中,脸上露出了久违的笑容。1950年土地改革推行,广大农民分到了属于自己的土地,李家也获得了土地证。当那张盖着红印的土地证交到父亲手中时,全家人都激动得热泪盈眶。生活逐渐改善,李正发得以步入学堂,开始了他的求学之路。

1950年春,石城县河田村的祠堂里传来朗朗读书声。这座曾经供奉着李氏祖先牌位的祠堂,在新中国的曙光中焕发出新的生机——它被改造成了村小。八岁的李正发背着母亲用旧衣服缝制的书包,第一次踏进了这座充满神秘色彩的祠堂学堂。

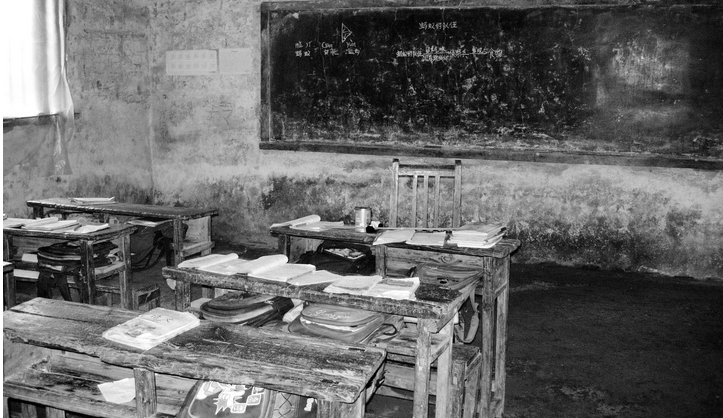

上世纪五十年代小学(图片来源于网络)

祠堂的改造保留了原有的建筑格局,但赋予了全新的功能。正厅的祖宗牌位被移至偏殿,取而代之的是一块简陋的黑板。原先摆放供桌的地方,现在排列着十几张长短不一的桌椅,这些都是村民用自家木材打制的。高大的厅堂显得空旷而肃穆,阳光从雕花木窗斜射进来,在青石地板上投下斑驳的光影。

当时的教材很简单,主要是《三字经》、《百家姓》和算术启蒙。李正发领到的第一本课本是油印的《识字课本》,纸张粗糙,墨迹时浓时淡,但在他的眼中却无比珍贵。他小心翼翼地用旧布包上书皮,生怕弄脏了任何一个字。

学习条件十分艰苦。教室里冬天透风,夏天闷热。下雨的时候,雨水会从瓦缝中漏进来,孩子们就得移动桌椅躲避。写字用的石板是家里带来的,石笔用完了就捡石灰块代替。最困难的是墨水,买不起瓶装墨水,就用墨锭自己磨。李正发的第一支铅笔用到只剩三厘米长,还舍不得扔掉,用竹筒套着继续使用。

客家历来重视教育,有“宁可卖屎缸,也要供儿读书”的俗语。尽管物质条件匮乏,但村民们对办学表现出极大的热情。农闲时,家长们自发来修缮校舍,修补桌椅。有些识字的老人还会来学堂帮忙,教孩子们写毛笔字。

李正发特别珍惜这来之不易的学习机会。每天清晨,他最早来到学堂,帮着老师打扫卫生。放学后,他总是最后一个离开,把桌椅摆放整齐。回家还要帮家里干活,他就趁着放牛的间隙,坐在田埂上温习功课。没有练习本,他用树枝在沙地上写字;没有算盘,他用石子练习珠算口诀。

那时的教学方式很特别。由于学生年龄差异大,老师采用复式教学。不同年级的学生坐在同一个教室里,老师轮流给各个年级上课。

上二年级时他转到坝口小学,每天要走12里山路;上三年级时又他转到丰山小学,路程增加到15里,他不得不在校寄宿。每到周一需要准备一周口粮时,母亲总是凌晨四点就起床,为他备好三升米(约4.5斤)并做好早餐。因为学校离家较远,李正发清晨六点就要起床洗漱,带上母亲准备的口粮和早饭赶往学校。山路崎岖难行,遇到雨天更是泥泞不堪,但他从不叫苦,总是天不亮就出发,确保准时到校。

小学高年级的课程更加丰富,除了语文、算术,还有音乐课和体育课。音乐课上,老师教唱《东方红》、《没有共产党就没有新中国》;体育课没有器材,就在祠堂前的空地上跑步、做操。最让李正发感兴趣的是珠算课,他很快就掌握了九归口诀,能熟练地进行加减乘除运算。

每逢农忙季节,学生们还要参加生产劳动。这是赣南地区特有的“勤工俭学”模式:帮助军烈属收割稻子,上山采摘油茶籽,收集乌桕树种。这些劳动所得用于补贴学生在学校的伙食开支,减轻家庭的负担。李正发总是最积极的一个,他瘦小的身影活跃在田间地头,从不吝惜力气。

上世纪采摘油茶图片(照片来源于网络)

1957年,李正发刚读完初中第一个学期,因家里缺乏劳动力,父母便让他辍学回家。尽管万分不舍,他还是顺从了父母的决定,开始在家照顾弟妹,下地干活。

1958年,李正发加入河田民兵连,因表现突出,次年当上了民兵连长,当上连长后虽然每月有几百工分作为补贴,但李正发依旧要参与到生产劳动中。

1960年,因算术能力突出,李正发被调到河田村合作社担任会计。1962年,因工作表现良好,他被调到丰山公社担任专职人员。同年,在修建丰山街道至福村的马路时,他结识了一个女子,便作为上门女婿与她结婚,次年生育了一个女儿。但这段婚姻并未有一个圆满的结果,因性格不合等原因,李正发与妻子在1966年离婚后,带着女儿独自生活。

1967年,河田村有个村民脚部受伤,丧失了劳动力没有生活来源,公社考虑要将此人评为五保,但其伤情来历不明。公社便指派李正发等人展开调查。经过多方走访,终于在琴江镇大畲村了解到,此人是在与我党交火时受的伤,被认定为反革命分子,因此就没有将此人评为五保,并将他定为“四类分子”(地主、富农、反革命分子、坏分子)。在这之后的文革岁月里,李正发每日上班工作,下班照顾女儿,虽然未再娶妻,但与女儿相依为命,日子过得平淡而充实。

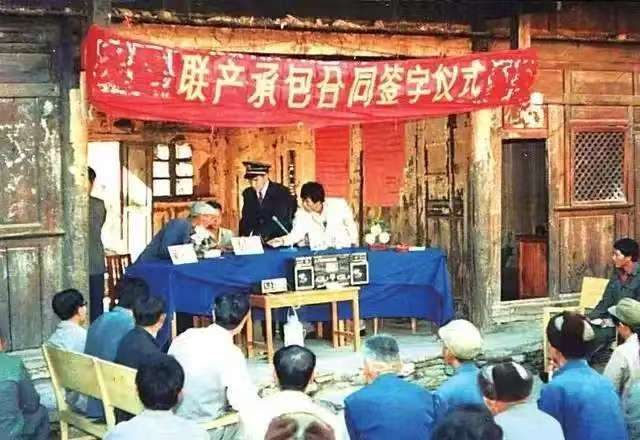

1980年,农村开始实行家庭联产承包责任制。河田村分田到户时,每人能分8分田地。但因李正发在公社工作,不能分田,只有女儿分到8分地。这些田地分散且等级不一,李家决定不要这些田,等待五年后重新分配。

家庭联产承包责任制分田图片(图片来源于网络)

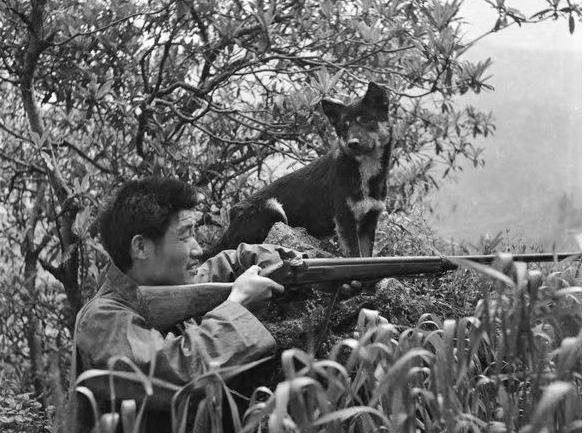

1982年,全国第三次人口普查,李正发参与其中,同年,女儿经人介绍与琴口一男子成婚。人口普查结束后,李正发便辞去公社的工作前往县城务工,一开始他在县城做一些零工,闲暇时会在河田村周边的山林中打猎。那时国家尚未禁猎,李正发技艺高超,经常能打到不少猎物,他便会用簸箕挑到县城售卖,由此他在县城结识了不少朋友,大家都亲切地称他“李师傅”。直到国家出台禁猎政策,他才结束了打猎生涯。

上世纪80年代打猎场景(图片来源于网络)

21世纪初,石城县房地产业逐渐兴起。在一次偶然的机会李正发进入工地工作,负责看守钢筋和钢管,虽然月薪只有400多元,但工作相对轻松,还包住宿。从此,他辗转于各个工地,先后在兴隆步行街、城北大桥、赣江佳苑、鸭子垄、山河馨城等工地工作。

2012年在山河馨城小区即将完工时,他目睹了一位医生因欠债从16楼跳楼自杀的悲剧。这件事让他深感生命无常,加之年事已高,工程结束后,他决定返回河田安度晚年。

工地看守钢管场景(图片来源于网络)

回到河田村后,由于村里再未重新分田,李正发没有田地,他便赋闲在家。他喜欢坐在院子里看书,或者看电视新闻,每隔两日他就会去县城赶集,一是采购生活物资,二是与县城的老朋友谈天说地。虽然他独居在河田,但他日子过得充实,并不感到孤单。虽然独居,但他从不感到寂寞。

如今的李正发已有83岁,每天清晨,他都会拄着拐杖慢慢走到院门口,望着远处层叠的山峦出神。那些山,他看了一辈子,每一道山脊、每一条沟壑都深深地刻在他的记忆里。阳光透过老槐树的枝叶洒在他布满皱纹的脸上,那双见证过近一个世纪变迁的眼睛依然明亮。

晚年的李正发

他的重孙已经17岁,是个懂事的孩子,每逢节假日都会来看望他。看着重孙青春洋溢的脸庞,李正发常常会想起自己的少年时光,想起那些提着米袋走15里山路去求学的日子。时代变了,现在的孩子们再也不用像他当年那样吃苦,这让他感到欣慰。

夕阳西下,余晖洒在这个历经沧桑的老人身上,将他佝偻的身影拉得很长很长。这位见证了近一个世纪变迁的老人,在这片他深爱的土地上,他度过了八十多个春秋,脸上的每一道沟壑,就像赣南山区的山岚,平凡而悠长,默默诉说着生命的坚韧与岁月的沧桑。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!