人民是历史的创造者,无数个普通人造就了新中国发展的浩荡长卷,他们用双手编织生活,用汗水见证时代,留下了浓墨重彩的一笔。吴碧华,一位1950年出生于江西石城的普通农民之子,他的人生轨迹与共和国的成长同频共振。从普通的农村学生,到坚守炉火三十七载的铁匠师傅,他的故事不仅是一段关于一门古老手艺的印迹,更是一曲在时代洪流中奋力前行、恪守信念的劳动者赞歌。

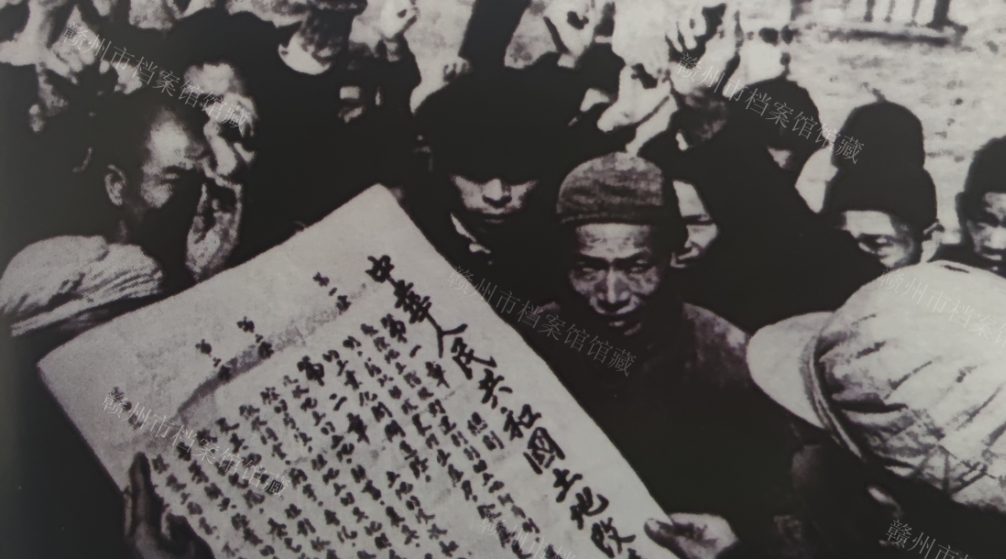

1950年,吴碧华出生于石城县前江村的一个贫苦农村家庭,这是新中国成立后的第一年。这一年,我国颁布了《中华人民共和国土地改革法》,废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。至此,“耕者有其田”以法律的形式被正式确定下来。土地改革的春风吹进前江村,但前江村仍是一片百废待兴、物资匮乏的模样,百姓生活异常艰难,生活水平极其低下。

(《土地改革法》宣读现场)(图片来源于网络)

土地改革在全国范围内完成后,农民拥有了自己的土地,生产积极性得到极大提高。但小农经营分散、生产方式落后、抗自然灾害能力差,再加上农村又出现了新的土地兼并和贫富分化。鉴于此,1953年12月,中共中央通过了《关于发展农业生产合作的决议》,自此,我国开始了农业的社会主义改造,引导农民走互助合作道路,合作化道路经历了互助组——初级社——高级社三个发展阶段。吴碧华出生两三年后,农业合作化运动正在全国范围内开展,前江村响应政策号召,建立初级农业合作社。

初级农业合作社提高了粮食产量和生产效率,同时,其收入采用按资分配(按照入社时的土地数量和带进来的农具、耕畜等分红)和按劳分配(将每个劳动者的工作时间、工作量变换成工分,到年终时以扣除种子和肥料等之后的农业净产出,然后按照工分的比例来分配)两种分配方式,对于缺少土地,条件艰苦的吴碧华家而言,入社是一个有百利而无一害的决定。

合作社成员一起劳作(图片来源于网络)

加入初级农业合作社后,吴家得以与其他人共享生产资料,获得了比以前更多的耕作土地,同时吴碧华的父母可以通过自己辛勤的劳作赚取更多的工分,使一家人生活得更好。但父母能够赚取的工分有限,家里的孩子不断多起来,全家人的生活依旧过得紧巴巴的。

吴碧华一共有8个兄弟姐妹,他是家中的第二个孩子,父母仅靠种地艰难地抚养着9个孩子。在吴碧华的童年记忆里,只有过年这种大节日才能吃上一点肉腥,穿上一件缝补整齐的“新衣”。

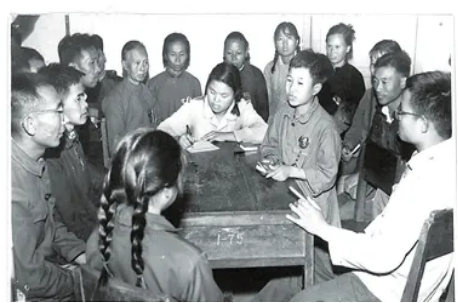

虽然日子艰苦,但吴碧华的父亲深知读书的重要性,在保障家庭日常生活的范围外,尽可能地供家中子女上学。1959年,此时的吴碧华8岁,全国上下正在开展轰轰烈烈的扫盲运动,吴碧华得以进入前江村的公办学校——前江小学学习。

20世纪60年代的扫盲学习(图片来源于网络)

1964年吴碧华考入石城中学(初中),这一年11月,中央发布《关于发展半工(耕)半读教育制度问题的批示》,批示中明确提出全日制的中学和高等学校不再发展,国家教育经费用于读、半农半读的中等和高等学校。基于此,吴碧华在石城初中的学习日常就是上午上课,下午去学校的农场里劳作。

1966年文化大革命开始,“革命大串联”(由学生组成的红卫兵组织在全国范围内进行的革命交流活动)运动蓬勃兴起,石城县自然也不例外。当时的石城初中基本处于停课状态,学生响应号召带上毛主席语录,背上行囊前往附近的区县瑞金、宁都等搞串联,有走得远的学生已经走出省外,到达四川等省市。为了方便学生行动交流,沿路设置了专门的红卫兵休息站,供串联部队在旅途中休息。到了冬天天气寒冷,石城初中的校长便向各家各户收集棉被棉衣,运送给外出串联的学生。“大串联”期间社会秩序混乱,全国各地尤其是首都北京,革命圣地延安、井冈山、瑞金等涌入了大量的红卫兵,一度对当地的社会治安造成了不小的影响。直到1967年3月份,中央发布《关于停止全国大串连的通知》,持续一年的运动才结束。

“大串联”期间,吴碧华正值初三,由于学校停课外加原先学校半工半读的教育模式,吴碧华初中的学习时间实际只有一年半。毕业后,吴碧华参与了大串联运动,不过此时运动已经临近结束,因此吴碧华及其同学等人外出串联不到十几天,还未走出赣州便被叫回了家。回家后,虽然拥有比一般人高的初中学历,却无法凭借这个找到能够养活自己的工作,文化大革命的冲击促使知识学历变得一文不值,他只能另找出路。

在家待了两年的吴碧华,决定去学一门技术。当时的中国,处于社会发展的初级阶段,工业和机械制造尚不发达。百姓日常生活、劳作所需要的农具,建筑等其他行业所需要的钢材、铁板等大多依靠铁匠用人力生产。然而,由于锻工技术难学,铁匠稀少,大量的锻造需求得不到满足,供不应求的现状使铁匠在当时是十分吃香的职业。出于这些考虑,以及在吴碧华堂兄也就是他后来的铁匠师傅的介绍下,吴碧华毅然决定进入观下农机厂学习锻工知识。正是这个决定,让吴碧华开启了长达37年的铁匠生涯。

1969年,吴碧华进入观下农机厂拜堂兄为师傅学习锻工知识。想要成功学成这门技术,按照当时的规矩,需要当三年学徒,三年帮工,六年学习实践积累后,自身技术条件成熟、锻造出的工具能够得到师傅的认可,才可以顺利出师。

要学习锻工,首先需要理论基础。锻造需要哪些材料工具、这些材料工具之间如何配合、要经过多少道工序、每一道工序需要注意什么……这些看似简单的知识,不仅需要花费大量精力与耐心去记忆,而且,每一个都潜藏着大大的学问。

以材料工具为例,锻造的材料较为简单,核心是铁料,辅助材料可以简单概括为木、火、石;工具则有:铁匠炉、风箱、手锤、砧子、大锤、磨石等。铁料要得到完全的烧制,主要靠的就是木火石和风箱,木头、火石提供源源不断的火,风箱鼓风,让铁匠炉里的温度逐渐升高,到达铁料的熔点,铁料的熔点高,最少都要达到三百度以上。然而仅仅达到熔点是远远不够的,铁料要融化到一定程度,变成铁水。这期间,对火候的精准把控非常重要,在这个没有先进工具的年代,所有一切都要靠铁匠师傅的人力把控。火石加少了火候不够,温度一低铁料得不到完全烧制,火石加多了火候太过,温度一高铁料就废了。而如何正确把握火石的添加量进而控制火候就只能靠师傅传授的经验知识以及通过自身不断的练习实践。

从左往右分别是铁墩子、风箱、铁钳、铁锤,右图是铁炉

“锻工知识很奥妙,要用脑子记步骤,用眼睛作判断,凭手力打形状。”吴碧华这样评价道。

火候的把控只是锻工的难点之一,铁锤捶打烧制好的铁块的过程同样处处充满挑战。最难的要属仅凭双手把一块方方正正的铁块打造成各种形状的农具:菜刀、镰刀、柴刀、锄头……每一种农具的形状不一样,对厚薄的要求也不一样。比如镰刀就有割草的镰刀和砍柴的镰刀之分。草镰刀刀片较薄,弯曲程度更深,柴镰刀刀片更厚,整体弯曲程度较浅。那个时候,没有图纸也没有模具,要打造出形状、厚度均良好的农具,全凭铁匠师傅的一身技术和经验。

草镰刀、柴镰刀及割稻谷的镰刀

锻工知识不仅奥妙,学习的过程也很辛苦。古时候有“三大苦”的说法,打铁就是其中一苦。在吴碧华学习锻工技术的期间,高温宛如火烤般的工作环境让他汗如雨下,风箱冒出的煤烟呛得他眼泪直流,锤炼铁块时飞溅的火星落到身上带来一股股灼烧的刺痛,手上的水泡破了又起,最终结成厚厚的老茧——这是由血泡、汗水、火星铸就的盔甲。虽然很辛苦、艰难,但吴碧华从来没有想过要放弃,他始终坚信:学任何东西,做任何事,都要有责任感,要对得起自己,对得起别人。尤其是锻工这种师傅带徒弟的一对一教学模式,更是要拼尽全力,学出成果,不能坏了师傅的名声。

1976年,吴碧华开始独立锻造、制作自己的第一个作品——菜刀。准备铁料,点燃锻炉,放入铁块、控制火候,取出半成品、捶打定型,淬火、回火、捶打不断循环,最后令其缓慢冷却,打磨抛光……对于学习了六年的吴碧华而言,这些步骤早已烂熟于心,但他从不敢掉以轻心,精神保持高度紧张状态,小心谨慎,力求每一步都做到最好。普通的铁料在吴碧华的锻造下变成了一把崭新的菜刀,但吴碧华尚不能完全放心,他还要等师傅验收。吴碧华将锻造的菜刀递给师傅,紧张、安静地等待结果。师傅将菜刀拿在手里细细翻看,最后一锤定音:“做得很好!你可以出师了!”

那是吴碧华最高兴,最有成就感的一天,他没有辜负师傅的期望,没有辜负自己的目标,成为了一名合格的铁匠师傅。直到现在,吴碧华想起那一天的情景,脸上仍会露出喜悦自豪的微笑。

吴碧华自己锻造的两把菜刀(已经用了二三十年)

也就是在这一年,吴碧华在石城县油榨下村的三叉路口处,开了一家铁匠铺。铁匠铺需要的材料和工具都由观下农机厂提供,吴碧华只需要向工厂交一定份额的材料费。这大大减少了开铺子的成本,以及保证了材料的质量。

按照石城当时的传统,铁匠铺头一年开张锻造,必须要有一个率先锻造刀具这类利器的阶段,锻造的利器越锋利越好。过了这一阶段后,铁匠师傅便可以随心意和生意锻造任何东西。之所以要有这一阶段,是因为利器在铁匠行业里有“旺财门”的寓意,这是铁匠行业内铁匠的共识。

由于当时铁匠铺稀少,且铺子位于交通枢纽,吴碧华的铁匠铺生意非常红火,不仅承包了附近村民的农具,连建筑行业需要的钢筋材料、制造汽车需要的钢板,也都出自其中。村民们会在外出赶集的日子到铺子里找铁匠师傅锻造农具,铁匠师傅吴碧华则需要在下一个赶集日(五天为一个赶集日)来临之前,锻造好村民们需要的各色农具。

铺子里最忙的时候,三人在铺子里挥汗如雨,从早上五六点干到晚上十一二点,争分夺秒,在限定时间内完成大量的订单。铺子越忙,收入就越可观。据吴碧华回忆,当时铺子收入最好的时候,一个月的收入最高可达上千元。铁匠铺生意红红火火,吴碧华的日子也是越过越好。

时间匆匆如白驹过隙,飞快掠过的时间,让吴碧华从一个学徒成长为一位经验丰富、技艺精湛的铁匠师傅,一同与时间同行的,还有新中国波澜壮阔的社会主义工业化道路。到1978年,我国已建成比较完整的工业体系,能源、冶金、机械、化工、国防等工业已经达到相当规模。改革开放后,经济腾飞,中国工业化进入向世界工业大国迈进的新阶段。中国社会主义工业化进程轰轰烈烈,人民生活水平显著上升的同时,铁匠这一职业受到了不小的冲击,从以前物以稀为贵的“香饽饽”,变成了被时代淘汰的“老物件”。

吴碧华的铁匠铺受到先进工业体系的冲击,生意逐渐惨淡。相比于商店里机器制造的农具,人力锻造出来的农具更耗时耗力,成本远大于机器,价格自然更高。老百姓更愿意选择购买便宜且能尽快到手的农具。感受到时代巨变的吴碧华,面对铁匠铺光荣不再的现状,并没有怨天尤人也没有固执地守着小小的铁匠铺,而是选择顺应社会发展潮流,一边开着铁匠铺,一边另谋出路。1980到1986年期间,吴碧华待在铁匠铺的时间逐渐减少,没有生意的日子,他或在家种田,或去附近区县正在招人的工程队里打工。

吴碧华坦言:人要顺应社会发展的潮流,时代在发展,社会在进步,我们也要跟着进步。1986年,吴碧华的铁匠铺彻底关门,但吴碧华依然在做铁匠师傅,只是工作地点从铁匠铺里变成了家里。得益于先前开铺子时积攒下来的名声,吴碧华在家,又或者外出去赶集时,总有人认出他是附近有名的铁匠师傅,便会找他锻造农具,吴碧华欣然应下。一直到2001年,吴碧华都是以这种方式延续自己身为铁匠师傅的身份。

2003年,五十三岁的吴碧华年纪大了,身体素质承受不了打铁带来的消耗与损伤,家里的工具也因不怎么运转尽数生锈,被他当作废品卖掉或者扔掉,在这些因素的综合作用下,吴碧华与铁匠师傅这个职业彻底告别。

时代浪潮下,又一位打铁匠退出历史舞台,打铁技术随着一位又一位打铁匠的退出变得鲜为人知,知道了解的人越来越少,更何论传承。或许在未来,铁匠这一几乎与中华民族历史一样长的职业,将消失在历史长河中。

即使铁匠这个职业可能消失,打铁的技术更难以传承,做了大半辈子铁匠的吴碧华对此依旧秉持着一种开放、开明的态度,他并没有强迫儿子必须继承他的衣钵。吴碧华深知这一技术极难学习,需要一定的天赋和条件,在明确两个儿子没有学习锻工的天赋后,他选择放手让儿子自己选择想学的技术、想做的事,不能因此耽误后代的前途。

在吴碧华看来,铁匠的没落是社会发展的必然结果。然而,当他想要一件趁手的农具,曾经是铁匠的他却因为没有工具和精力无法自己锻造,买回来的东西又不如自己打的结实耐用,想去找别的铁匠师傅锻造,却发现找不到人时,吴碧华的心里还是会遗憾唏嘘铁匠的没落。现代化的机器作业虽然更科学高效,但是缺少了锻工技术最为核心的东西,那就是一步也不能错漏、力求精益求精的责任准绳。如此,也就导致锻造出来的工具质量参差不齐。这是吴碧华觉得最为遗憾的地方,现代化的科学技术把几千年历史的锻工精华简化掉了。

当吴碧华回望过去,回顾、评价自己这一生的经历时,他认为作为一个普通老百姓,最重要的就是要讲信用,要用信用度和责任心做人做事。做的事要受到其他老百姓公允的评价,好就是好,不好就是不好。打铁更是如此,要用自己实打实的技艺让客户满意,做出公允的评价。总而言之,无论做人做手艺,最重要的就是一个“信”字。同样的,这也是吴碧华对后代的寄语:希望年轻人都拥有上进心,努力学习,有一门技艺傍身;同时要跟着国家向着党,走上正确的道路,与时俱进,顺应时代。

铁匠师傅吴碧华的故事,是千千万万中国劳动者的缩影。他的一生,被锻炉的火光映照,被铁锤的铿锵声填满,从风华正茂到年过半百,他将最好的年华献给了“打铁”这门即将消失的手艺。他亲眼见证并亲身体验了传统手工业的辉煌与没落,但他身上那种顺应时代、勇于求变的精神,以及刻在骨子里的“信用”与“责任”,却从未褪色。

时代的车轮滚滚向前,现代化的机器终将取代许多传统的手工劳作,炉火终会熄灭,铁锤声终将远去。然而,那份精益求精的工匠精神、那份对信誉的坚守、那份用劳动创造价值的自豪感,如同淬火后最坚韧的钢,永远不会过时。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

2025年赣州市乡镇民政服务站服务项目大赛一等奖、二等奖;

2024年赣州市新时代文明实践社会化志愿服务项目大赛一类项目;

2023年赣州市新时代文明实践社会化志愿服务项目大赛二类项目;

扫描二维码,关注我们吧!

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为和仁社工原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。