1939年深秋的赣南山区,层峦叠嶂间油茶林翻涌着墨绿色的波浪,枝头沉甸甸的茶果已由青转红,像无数盏小灯笼悬在经霜的枝叶间。农历九月二十五这天凌晨,石城县丰山乡河田村万籁俱寂,一声嘹亮的啼哭划破寂静,郭海贤降生在灶房隔壁的土炕上。

赣南农村老式房屋(图片来源于网络)

“新中国尚未成立前,战乱不断,米价比天高,一斗米要价三块大洋。”86岁的郭老坐在新修的三层小楼门前,沟壑纵横的脸上浮现出苦涩。他粗糙的手指无意识地摩挲着竹椅扶手,仿佛在触摸那段尘封的岁月。

最让老人记忆深刻的是土匪横行——“小松镇的张麻子,高田乡的李疤眼,都是杀人不眨眼的主。国民党驻军更是变相土匪,在琴口设卡收‘保护费’,交不出钱就抢人,我表叔当时就被抓去当了壮丁。”

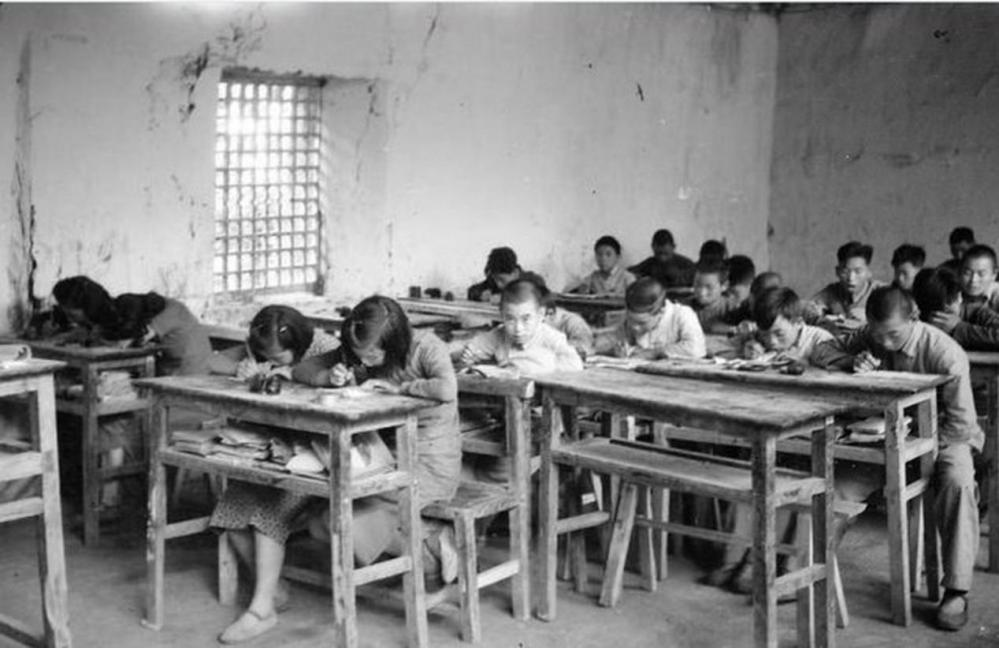

对郭海贤来说,那乱世中唯一的亮色是在郭氏宗祠里读私塾的时光。祠堂外,佃农们佝偻着腰在龟裂的田地里刨食,卖儿鬻女的哭嚎声时常划破暮色,官府的催粮队把最后半袋谷种也抢走了。九岁那年,母亲用旧棉布缝了个书包,父亲砍来毛竹做了沙盘,郭海贤开始了人生中仅有的两年求学时光。“先生教《三字经》《百家姓》,写大字用沙盘,一支毛笔要传着用。”郭海贤说。

解放前的私塾学校(图片来源于网络)

1949年9月,11岁的郭海贤透过樟木门的缝隙看见一队穿灰布军装的士兵,枪管上扎着的红布条在晨风中猎猎作响。“解放军来了!”的呼喊声像野火般传遍河田村,晒谷场上很快聚集起敲锣打鼓的村民。

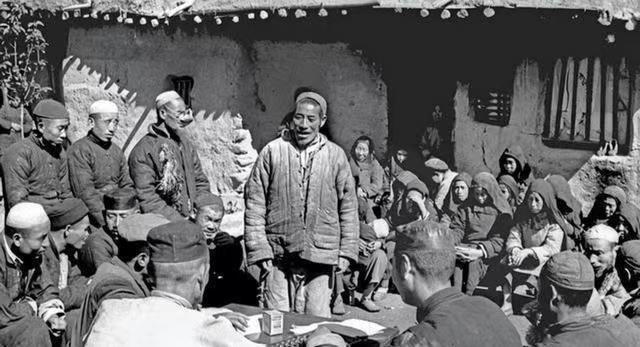

最让郭家激动的是次年春天的土改。郭家解放前没有自己的田地,全靠租种地主的三亩薄田过活。秋收时节,戴着瓜皮帽的账房先生便会带着两个扛枪的家丁来收租,算盘珠子噼啪一响,大半粮食就进了地主粮仓。当写着父亲郭大柱名字的木牌插进田埂时,全家七口人在新分的两亩水田里哭作一团。郭老回忆时仍会不自觉地搓着手指上的老茧:“那田土黑得发亮,捏一把能攥出油来。”但喜悦很快被现实冲淡,作为长子,郭海贤不得不辍学务农。

土改农民分田诉苦(图片来源于网络)

清晨四点,山间的露水还挂在草叶上,少年郭海贤就要背着竹筐去割猪草。喂完家里的两头猪,还得赶去生产队的牛棚喂牛。

“那个时候的渠水就是命啊!”郭海贤指着不远处的水沟。谈到十五岁那年盛夏,为争水灌溉,他和隔壁大队的人大打出手。“我爹被锄头打破了头,血糊了满脸。”说着他掀起白发,露出额角一道蜈蚣似的疤痕。在那个凭男丁数量定地位的年代,郭家三个儿子成了最大的底气。

集体务农的场景(图片来源于网络)

1958年大跃进的热潮中,19岁的郭海贤成了生产队的劳动标兵。公社的高音喇叭天天播放《社会主义好》,“深翻土地一丈二,亩产万斤放卫星”的标语刷满了土墙。大灶食堂的炊烟日夜不歇,可盛到碗里的稀粥却越来越清。

1960年谷雨这天,大队支书拍着他肩膀说:“小伙子,部队来招兵了,你去最合适。“支书的手掌粗糙得像树皮,声音压得极低:“当兵能吃上饱饭……”后面的话被远处运肥车的吱呀声碾碎了。郭海贤望着晒场上空瘪的谷囤,突然想起私塾先生教过的“好男儿志在四方”。

在厦门某岛屿的军营里,新兵郭海贤第一次见到了大海。“咸腥的海风裹着炮火味,战壕里能听见对岸的广播。”郭海贤从里屋捧出个铁皮盒子,里面放着一沓泛黄的信封。“金门的炮打过来,震得耳朵三天听不见声。我们住在坑道里,罐头咸菜要吃半个月。”最珍贵的是每周一次的来信,泛黄的家书上还能辨认出“父母身体安康”的字迹。

金门防御工事遗址(图片来源于网络)

1962年冬季的某天深夜,郭海贤与战友们在海滩巡逻。突然,对岸探照灯扫过海面,紧接着就是震耳欲聋的炮声。“我拽着新兵小王扑进防炮洞,碎石哗啦啦往下掉。”说着他卷起裤腿,小腿上碗口大的伤疤在阳光下格外刺目。因这次突出的英勇表现,性格刚毅的他经组织考察后,顺利成为一名共产党员

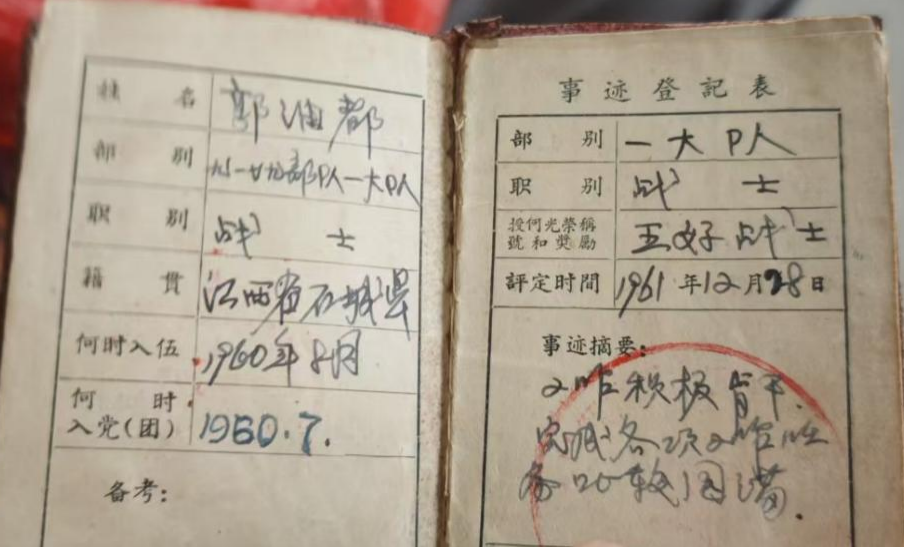

1964年,郭海贤戴着褪色的军帽,背着打补丁的行李卷,踏上了归家的黄土路。到县城后,县民政局的干部握着他的手说:“老郭,组织安排你去农机局下属单位,每月能领25块钱工资哩!”他眼前浮现出自家的土坯房,炊烟正从屋顶袅袅升起,父母佝偻的身影在院坝里翻晒红薯干。第二天清晨,郭海贤将盖着红章的工作介绍信仔细叠好退了回去,粗粝的手指轻轻摩挲着退伍证:“父母都五十多岁了,地里的活计等不得人。国家刚渡过困难时期,就不给添负担了。”他转身走向车站,准备搭乘返回丰山公社河田村的大巴,军裤膝盖处的补丁在晨风中微微晃动。

郭海贤的退伍证件

郭海贤退伍回乡不久,父母便托媒人介绍了周家姑娘。相亲那天,姑娘穿着崭新的蓝布褂子来了,两家人围坐在八仙桌前吃饭,桌上唯一的荤菜是一盘炒猪肉。“她低头吃饭时,我瞧见她后颈上有颗红痣。“郭老说到这儿,脸上露出罕见的笑容。后来他们办了场简朴的婚礼,公社送来的毛主席画像被端端正正地贴在了堂屋正中。

1965年,26岁的郭海贤被推选为河田大队队长,同时兼任民兵连连长。这个职位在当时的农村社会里,既是荣誉,也是责任。大队长不仅要组织生产、调解纠纷,还要负责征兵、征粮、水利建设等各项事务。郭海贤的军旅经历让他做事雷厉风行,但同时也因为他的耿直性格,在日后的大风大浪中几经沉浮。

郭海贤上任后的第一件事,就是整顿生产队的劳动纪律。当时正值人民公社化运动的高峰期,集体劳动效率低下,许多社员出工不出力,磨洋工的现象十分普遍。郭海贤深知,如果不改变这种风气,粮食产量上不去,全村人都得挨饿。他每天早上天不亮就敲响村口的老槐树上的铁钟,催促社员们上工。他自己也从不偷懒,无论是插秧、挑粪还是开荒,总是冲在最前面。社员们私下议论:“这个当过兵的队长,干活比牛还卖力。”为了激励生产,他还在大队部设立了一块“劳动光荣榜”,每月评选劳动标兵,奖励工分。起初有人不服,认为他太较真,不愿配合。但到了秋收时,河田大队的粮食产量比往年提高了近两成,社员们的口粮增加了,他的威信也随之树立起来。

1965年冬,县里决定在小松镇修建一座水电站,要求各公社抽调劳动力支援。郭海贤作为大队长,不仅要带头参加,还要负责组织河田大队的壮劳力前往工地。水电站的工程极其艰苦。寒冬腊月,民工们要在冰冷的河水中打桩、挑石、挖渠。许多社员畏难,找各种借口推脱。郭海贤二话不说,卷起裤腿第一个跳进刺骨的河水里,抡起铁镐开挖渠道。他的双手很快冻得皲裂,渗出血丝,但他只是简单包扎一下,又继续干活。

“那时候,我们每天天不亮就起床,干到天黑才收工。”郭海贤回忆道,“饭是红薯稀饭,菜是咸菜萝卜,但没人敢偷懒,因为队长比谁都拼命。”

“在修建水电站期间,工地召集了许多被划为‘四类分子’的人员——地主、富农、反革命分子和坏分子,要求他们每天早晚在毛主席像前进行‘忏悔罪行’的仪式。”郭海贤觉得这种做法既耽误劳动时间,又毫无实际意义,便用这时间安排他们打扫公共场所的卫生或修水电站。这也为郭海贤被批斗埋下了伏笔。

上世纪修建水库(图片来源于网络)

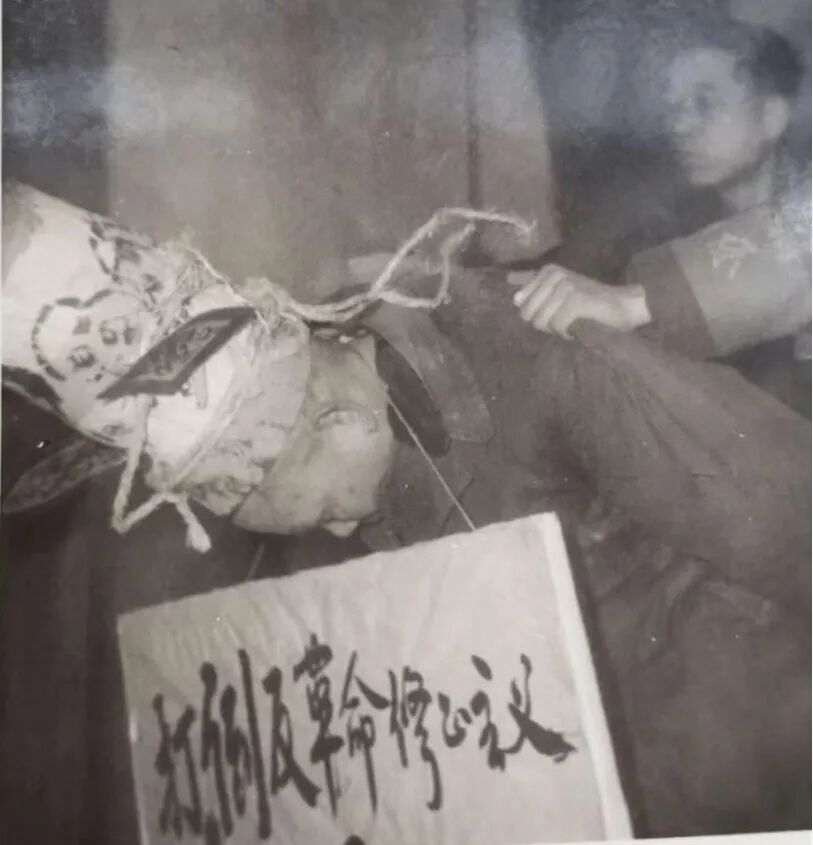

1966年,文化大革命的风暴席卷全国,河田大队也不例外。原本平静的乡村,突然被大字报、批斗会、口号声充斥。郭海贤作为大队干部,在1970年时被卷入漩涡。有人翻出他‘优待’四类分子的旧账,指责他“立场不坚定”:还有人举报他“搞物质刺激”,用“劳动光荣榜”腐蚀社员思想。一夜之间,这位曾经的劳动模范成了“走资派”被戴上高帽子游街批斗。

最艰难的时候,郭海贤被关进生产队的猪圈“改造”,每天天不亮就要去挑粪、修堤坝,干的都是最脏最累的活。他的工分被克扣,家里的口粮也大幅减少,妻子周氏不得不带着孩子挖野菜充饥。但即使在最黑暗的日子里,郭海贤也没有屈服。深夜,妻子会偷偷给他送来一碗热粥,低声安慰:“忍一忍,总会过去的。”他咬紧牙关,熬过了一天又一天。

文革批斗场景(图片来源于网络)

1976年,随着文革结束,郭海贤终于得到平反,重新担任河田大队队长。但此时的农村已经元气大伤,集体经济濒临崩溃。1980年,家庭联产承包责任制在全国推行,河田大队的土地被分配到各家各户。郭海贤意识到,集体生产的时代结束了,他主动辞去了大队长职务,回归家庭,专心耕种自家的责任田。

1980年分田到户后,郭家分到六亩水田。郭海贤带着两个儿子起早贪黑地耕作,金黄的稻浪中常传来父子三人的笑声。

家庭联产承包责任制分田后的丰收场景(图片来源于网络)

郭海贤蹲在田埂上,眯着眼看两个儿子背着包袱往村口走。那是1983年的春天,风里还带着寒意。大儿子初中毕业,成绩单上爬满了红叉叉,像两条瘦狗,被改革开放的浪潮卷去了南方——深圳。1985年,初中毕业的小儿子像哥哥一样,也跟着同村人去了沿海务工,只不过他去了厦门。

起初两个儿子来信总是诉苦,字迹歪歪扭扭,说是吃不饱饭。郭海贤捏着信纸,指节发白。后来信纸渐渐光滑了,字里行间透着底气,说是站稳了脚跟。郭海贤把信折好,塞进掉了漆的饼干盒里,那盒子专收要紧物件。

九零年春节,郭家两个儿子穿着笔挺西装回乡过年,皮鞋擦得锃亮,能照出人影来。郭海贤特意请了镇上最有名的媒婆,给大儿子张罗亲事。喜宴摆了整整二十桌,老爷子把多年积蓄换成红纸包,挨个儿往外送。酒席上他喝得满面红光,皱纹里都沁着汗珠。不到两年光景,小儿子也成了家。本以为两个儿子都娶了媳妇,日子在往好的方向发展,郭海贤的父亲却突然过世,又耗去家里一笔积蓄。

晚年的郭海贤

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!