1953年的春天,赣南山区刚刚经历了一场绵长的雨季,泥土的气息混合着新抽芽的草木清香,弥漫在石城县的每一个角落。在这个万物复苏的季节里,黄景优出生在一个普通的农民家庭,那间古樟树下低矮的土坯房里传出的第一声啼哭,宣告了一个顽强生命的开始。

黄家原居住在琴江镇古樟村油榨下,1963年分家时,祖父将靠近丰山老街上50平米的土木房分给了排行第三的黄景优父亲。“那屋子临街,木板墙缝隙能塞进手指头。”晚年的黄景优仍叹息道,搬家时他刚满十岁,独轮车上的他紧紧抱着属于自己的棉被,看着老宅的飞檐渐渐消失在晨雾中。

上世纪古樟村农村房子(图片来源于网络)

“那时候街上哪有现在这么多店铺,就几家卖盐巴、针线的杂货铺,还有一间铁匠铺。”晚年的黄景优坐在自家新建的三层小楼门前,眯着眼睛回忆道,阳光透过门前那棵老樟树的枝叶,在他布满皱纹的脸上投下斑驳的光影。

作为家中独子的黄景优,从小就被父母寄予厚望,尽管家境贫寒,父母还是咬牙在他九岁那年让他去读书,后面搬家到丰山后,从家到学校只需两三分钟的路程,这在当时农村孩子中算是相当便利的,但每学期两块五的学费还是给家里带来了不小的负担。

上世纪60年代农村小学场景(图片来源于网络)

1967年,13岁的黄景优小学毕业,可那时初中每学期五元的学费,对本就捉襟见肘的家庭来说,还是成了难以逾越的坎。在一个闷热的夏夜,父亲蹲在门槛上抽完一袋旱烟,终于开口:“景优,家里实在供不起了,你回来帮衬着干点活吧。”黄景优记得自己当时没有哭,只是默默点了点头,第二天就把书包里的书本整齐地收纳在了房间里。

辍学后的黄景优开始了他的务农生涯,每天天不亮就跟着父母下地,插秧、除草、收割,样样都得学着干。生产队按工分计算报酬,一个壮劳力一天能挣十个工分,黄景优因为年纪小,一天只能挣六七个工分。“一个月下来能有两百工分左右,折算成钱也就几块钱,但那时候粮食金贵,工分能换口粮。”他说这话时,目光落在院子里晒着的稻谷上,那是他儿子去年从武汉寄回来的新米。

农村务农场景(图片来源于网络)

1971年的冬天特别冷,腊月二十三,小年那天,邻居家煮年货、腌制腊味时不慎引发火灾。干燥的土木结构房屋在寒风中如同火炬,火势迅速蔓延至整条街,一整条街居民的房屋基本烧掉了。黄景优一家只抢出了几床被褥和一口铁锅,站在边上眼睁睁看着住了十几年的房子化为灰烬。

“幸好靠西边的半间房没完全烧塌,我们就在那残垣断壁里凑合住了大半年。”黄景优回忆道。当时他在部队当兵的伯伯特意请假回来帮忙,公社干部看到这家有个军人,态度格外热情,不仅批了178元的补偿款,还动员生产队帮忙拆运还能用的建材。

1972年丰山公社出面在丰山村庙岭(现丰山中学旁)规划了一块地方给受灾居民修建新房。到了1972年秋天,黄家在庙岭的新房终于落成。那是一栋占地八十多平米的土坯房,总共花了七八百元,几乎掏空了家里所有积蓄。黄景优帮着和泥、搬砖,手上磨出了厚厚的老茧。他满心以为这是新生活的开始,殊不知命运已在前方布下了更严峻的考验。

农村土房子(图片来源于网络)

变故发生在黄景优新房建好后,他的左腿意外受伤,且伤口迟迟不见好转,先是红肿化脓,后来整条腿开始发黑。村里的赤脚医生看了直摇头,建议去县里医院。县医院的医生诊断是严重感染,建议立即转往赣州的大医院。在那个交通不便的年代,从石城到赣州需要辗转一整天,但还是没什么用,腿依旧治不好。

“父亲掏空了家里的积蓄,还放下面子挨家挨户地借来了一笔钱,开始带着我四处求医。无论是偏远乡村的赤脚医生,还是千里之外的大医院,只要听闻能治我的腿,父亲必定风雨无阻地带我前往。可天不遂人愿,整整两年的奔波,换来的仍是那双无法痊愈的腿。”黄景优回忆道。

1974年冬至那天,黄景优的腿部伤口逐渐恶化,二十一岁的他在赣州地区医院接受了左腿截肢手术。手术很简单——没有复杂的麻醉,没有精密的仪器,医生用锯子截去了他膝盖以下十五公分的腿骨。术后感染让他高烧不退,在病床上挣扎了整整一个月。

“最难受的不是疼,是知道自己成了废人。”黄景优的声音低沉下来。返乡后的头半年,他整日躺在昏暗的里屋,听着外面生产队出工的哨声,感觉自己被整个世界抛弃了。母亲每天把饭端到床边,他常常一整天都不动一口。

转机出现在1975年夏天。那天,黄景优父亲看着颓废在床的他语重心长道。“我跟你妈也老了,以后干不动了,你怎么办?”父亲的话像一记耳光打醒了浑浑噩噩的黄景优。随后黄景优开始尝试去公社和民政寻求一份糊口工作,但那个年代适合残疾人做的工作十分稀少。后面四处打听知道县里有个养老院免费供养老人,黄景优便想着若是能进入养老院就无须日益老去的父母为自己奔波操劳,随后他寻求到县民政局,在民政局干事的帮助下得以入住养老院。

1976年春节刚过,黄景优拄着父亲给他削的木拐,带着简单的行李来到了观下养老院。养老院坐落在山脚下,是一排青砖灰瓦的平房,住着二十多位无儿无女的老人。院里给黄景优安排了一个靠窗的床位,养老院会给每位老人每月发一块五毛钱的零花钱。

“那时候实行粮票制度,但养老院当时并没有那么多粮票,所以大队便不收粮票直接卖给养老院,每年大约512斤稻谷、4斤菜籽油。”黄景优解释道。这些粮食折合成大米约360斤,刚好是当时一个成年人一年的口粮标准。

稻谷跟菜籽油图片(图片来源于AI制图)

养老院的生活简单到近乎枯燥,早晨六点起床,七点吃早饭——通常是稀饭配咸菜;中午十一点半开饭,能见点油星;下午五点吃晚饭,然后就是漫长的夜晚。身体健全的老人会帮着种菜、喂猪,黄景优因为残疾,只能帮着管理仓库,记录每日的粮食进出。

“最煎熬的是晚上,其他老人睡得早,我睡不着,就盯着房梁发呆。”黄景优说。直到1979年,养老院的李院长把他叫到办公室,递给他一本泛黄的服装裁剪入门书籍,命运的齿轮开始缓缓转动。

“景优啊,我看你手巧,学门手艺吧。”李院长的话点燃了黄景优眼中的光。那本书成了他的“圣经”,他废寝忘食地研究每一个裁剪图,用养老院的旧报纸反复练习画样。

养老院有台老式缝纫机,原本是给老人们补补衣服用的,黄景优从修补破袜子开始练习,慢慢过渡到改制旧衣服。他的手艺进步神速,半年后就能给院里的老人量身制作对襟衫了。“布料都是老人们攒的,我就收个线钱,权当练手。”黄景优笑着说。

老式缝纫机图片(图片来源于网络)

1980年,他用攒了半年的零花钱,在卖书贩处花八毛钱买了一本更专业的现代服装制作技法书籍,继续精进自己的技艺。

渐渐地,附近村民慕名而来,黄景优开始收取微薄的加工费——一件衬衫2毛,裤子3毛,但养老院的老人和周围较熟悉的朋友还是免费帮忙。1983年,他的“业务”已经扩展到周边三个村子,甚至民政局干部都专程来找他改衣服。“那时候一个月能挣十来块钱,比养老院的零花钱多多了。”黄景优的语气中带着自豪。

1984年初春,黄景优从一位来改衣服的民政局干部那里听说,现在可以安装假肢了。这个消息让他彻夜难眠,第二天一早就拄着拐杖去了民政局。

“领导,我想装假肢!”黄景优的声音因激动而颤抖。民政局的局长打量着他满是补丁却干净整洁的衣服,点了点头:“小黄啊,你有这个志气很好,局里可以帮你申请。”

三天后,黄景优拿到了去南昌假肢公司的介绍信,他等不及第二天早上的班车,当天下午就拄着拐杖满心期待地赶去汽车站,售票员却告诉他最后一班车已经发走了。幸好遇到民政局的干事,帮他开了张证明,安排他在县招待所住了一晚。

“那一晚我根本没合眼,脑子里全是装上假肢后能像正常人一样走路的样子。”黄景优回忆道。第二天天没亮,他就等在汽车站,手里紧紧攥着那封宝贵的介绍信。

南昌的繁华让这个农村青年头晕目眩,出了汽车站,他按照司机指的方向寻找假肢公司,却在迷宫般的街道上迷失了方向。烈日下,他拄着拐杖走了两个小时,汗水早已浸透了后背。

80年代南昌老照片(图片来源于网络)

“最后是个骑三轮车的大姐救了我。”黄景优至今记得那位收他八毛钱车费的中年妇女,“她说看我一头汗还少条腿,不忍心多要钱。”

可惜赶到假肢公司时已是下午五点,正值周六下班时间。门卫告诉他得周一再来,黄景优急得差点哭出来。公司领导看他远道而来,破例给他开了张便条,让他去省民政厅招待所暂住。

“招待所一天一块五,我住了两天,花掉了三块钱。”黄景优心疼地说。那两天里,他哪儿也不敢去,生怕迷路误了周一的大事,就窝在招待所反复擦拭他那根磨得发亮的拐杖。

周一早晨,黄景优第一个站在假肢公司门口,技术人员为他测量残肢长度、取型,告诉他需要等三个月才能做好。“三个月?”黄景优的心沉了下去,“那我得再来一趟?”

“放心,我们会给你写信,到时候来试穿调整。”技术员的话让他松了口气。

三个月后,黄景优再次踏上前往南昌的旅程,这次他熟门熟路,直奔假肢公司。试穿调整花了整整十二天,每天他都在技术员的指导下练习用假肢行走。最初几天,残肢被磨得血肉模糊,但他都咬牙坚持,直到能不用拐杖独立行走。

在返回石城后,民政局报销了安装假肢的128元,还将他两次的车费和住宿费以及五块钱伙食费给一同报销了,这让黄景优感动不已。

“128块钱,民政局全包了。”黄景优摸着金属假肢说,“这是我人生的转折点。”装上假肢后,他不仅能重新走路了,甚至还学会了骑自行车——先把假肢踏在踏板上,用健全的右腿蹬地起步,然后快速跟上。

1986年,已经在养老院住了十年的黄景优听说民政局要在坝口建奶粉厂,立即意识到这是改变命运的机会。他找到当初帮他装假肢的局长,恳求给他一个工作机会。

“局长看我态度诚恳,就写了封介绍信。”黄景优回忆道。但一个月过去了,音讯全无。就在他想要放弃时,偶然得知有个远房亲戚在807矿上工作,认识奶粉厂的领导。通过这层关系,他终于获得了面试机会。

面试那天,奶粉厂的刘厂长看着他的假肢直皱眉:“小黄啊,我们这是生产单位,你这身体……。”

“厂长,我会裁缝,能给大家做工作服!”黄景优急中生智,这句话引起了刘厂长的兴趣,当即让他现场演示。黄景优用养老院的旧缝纫机,一个下午就做出了一件标准的白大褂。

“好!厂里正缺这么个人才!”刘厂长拍板录用了他,还特意派人去养老院搬来了那台老缝纫机。黄景优用二十天时间,为全厂四十多名职工每人制作了两套日常工作服和生产所用的专业服装,自此在奶粉厂站稳了脚跟,往后也一直在奶粉厂做后勤工作。

90年代厂房(图片来源于网络)

1988年,热心助人、口碑良好的黄景优经人介绍认识了他未来的妻子温姑娘,初次见面后,两人真诚相待,并决定共同生活。厂长得知后极力促成婚事,并资助了结婚用品。黄景优用借来的自行车将妻子接到奶粉厂宿舍,尽管家徒四壁,妻子也毫不嫌弃,两人很快领证结婚,简单置办猪肉宴请同事,而同事们纷纷随礼5元以示祝福。婚后两人在厂里安家,过着平淡温馨的生活,并于1992年和1995年先后迎来了两个女儿。

1996年,奶粉厂因经营不善倒闭,四十三岁的黄景优再次面临失业。此时他已经结婚八年,两个女儿正在上小学。一家四口回到丰山老家,靠着两亩薄田艰难度日。

“种地的收入太少了,连孩子上学的费用都凑不齐。”黄景优回忆道。1998年春天,转机出现了——他的一个远房亲戚在丰山村砖厂当工头,说可以介绍他去干活。

第一次走进砖厂,黄景优就被眼前的景象震撼了:十几米高的砖窑像巨兽般蹲伏在田野上,窑口喷吐着灼热的气浪;工人们赤裸上身,古铜色的皮肤上沾满红褐色的砖灰;运坯的小推车在泥泞的场地上轧出深深的车辙。

“老黄,你这腿……”工头看着他露出金属光泽的假肢,欲言又止。

老式砖厂(图片来源于网络)

“我能行!”黄景优斩钉截铁地说。他被安排在制坯车间,主要负责把搅拌好的泥料填入木模,这工作需要长时间站立,对假肢是极大的考验。一天下来,残肢被磨得生疼,但他一声不吭,第二天照样准时上工。

一个月后,砖厂老板发现了这个与众不同的工人,“老黄,你去烧窑那边帮忙吧,那边不用老站着。”老板的好意让黄景优逃过了制坯的苦役,却也让他面临更大的挑战——烧窑技术是砖厂的核心工艺,温度控制直接决定砖块质量。

手工烧砖(图片来源于网络)

黄景优从最基础的添煤工做起,跟着老师傅学习看火候、辨砖色。他随身带着小本子,记录不同天气、不同泥料的烧制要点。三个月后,老师傅生病请假,老板硬着头皮让黄景优临时负责一窑砖的烧制。

“那一窑我几乎没合眼,每隔半小时就爬起来看火孔。”黄景优回忆道。出窑那天,老板惊讶地发现这窑砖的成品率比往常还高了五个百分点。从此,黄景优正式晋升为烧窑师傅,月薪涨到了六百元。

2000年,丰山砖厂因土源枯竭倒闭,黄景优的技术却已小有名气。下丰山砖厂的老板亲自上门邀请,开出了每月八百元的高薪。此时他妻子刚生下小儿子,家庭负担骤增,这份工作来得正是时候。

在下丰山砖厂,黄景优迎来了职业生涯的巅峰。他烧的砖块成品率稳定在95%以上,远超行业平均水平。2004年起,孩子渐渐长大,妻子带着孩子在丰山定居,不再随丈夫奔波。2005年,当他提出要将月薪涨到一千元时,老板二话没说就答应了。

“那时候普通烧窑师傅也就八百左右,给我一千是破例了。”黄景优无比自豪地说。可惜好景不长,砖厂很快因环保问题被责令关闭。但黄景优的烧砖技术声名远扬,成为附近砖厂争相聘请的对象。他先到岩岭砖厂工作3个月,后因坝口砖厂老板(老友)的多次邀请而转去工作8个月,赚得12000元工资,并用380元买了人生第一部诺基亚手机。第二年坝口砖厂因老板计划另建新厂而关闭,黄景优也随之离职。

2008年,五十五岁的黄景优决定加入小松蜀口砖厂,该厂为其提供的年薪为两万元。这在当时农村是绝对的高薪。一年后,新老板为了留住他,将年薪涨到了三万元,黄景优用这笔钱供两个女儿读完了初中,小儿子也上了小学。

“最让我骄傲的是2014年建的那栋三层楼。”黄景优指着现在的家说。那年他六十一岁,当时的黄景优在砖厂上班,一个月已经有3900元的工资,在砖厂的工资加上夫妻俩多年的积蓄,盖起了村里算得上气派的楼房。虽然当时只简单装修了一层,但终于有了像样的家。

2017年,丰山乡街道改造征用了黄家的部分田地,靠着八万元补偿款,黄景优不仅结清了建房时的欠款,还余下部分资金用于二楼的装修。同一年,小女儿结婚,给家里购置的那台55寸液晶电视和真皮沙发,至今仍是客厅的亮点。

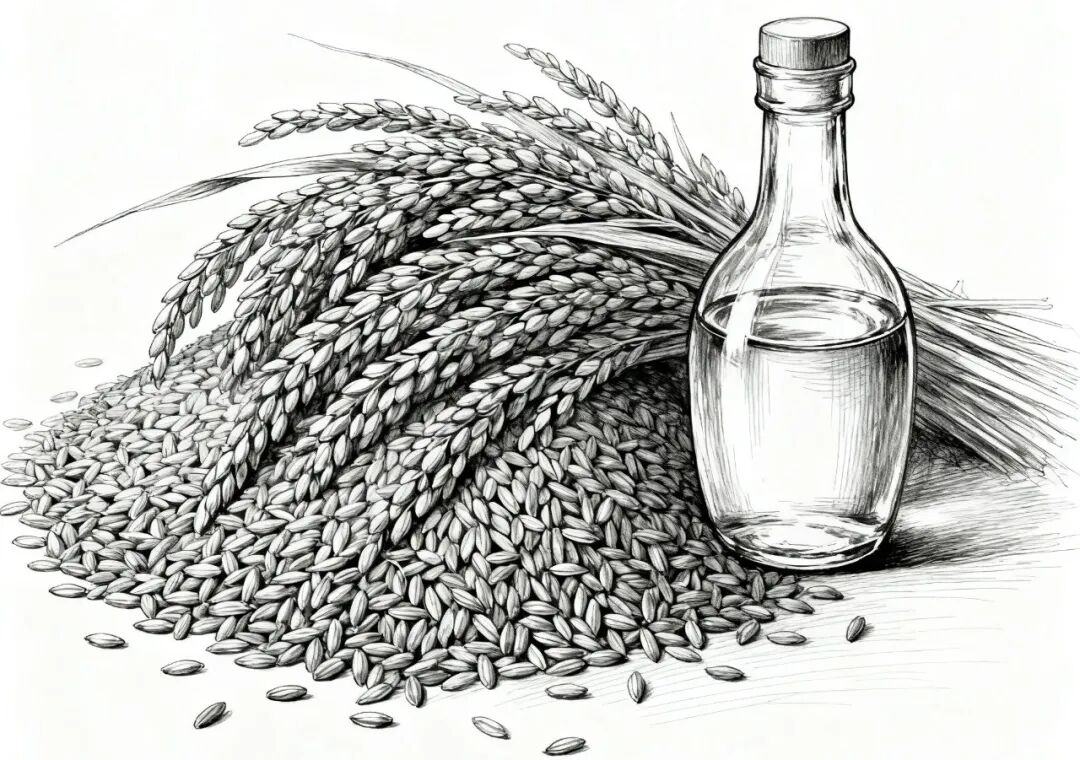

晚年的黄景优

如今,年近七旬的黄景优每天的生活悠闲而充实。早晨在自家周围散散步,午后与邻居们打打牌。“儿子去年毕业在武汉当程序员,女儿暑假也会带着外孙女从外地回来看望我。”他笑着展示手机里外孙的照片。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!