我叫温大伟,1950年出生于江西省赣州市石城县小松镇罗溪村的一个普通农民家庭。那是个物资匮乏、医疗落后的年代,父母一生共孕育了13个孩子,可残酷的现实像一把无情的筛子,最终只留下 5 个孩子存活,我在家中排行第四。

父亲生我时已44岁,在那个普遍早婚早育的年代,算是年岁已高的父亲了。记忆里,父亲的脊背总是微驼,双手布满老茧,那是常年在田地里劳作留下的印记,而母亲则终日围着灶台和家务打转,一家人的日子过得紧巴巴,却也在艰难中透着一股相互扶持的暖意。

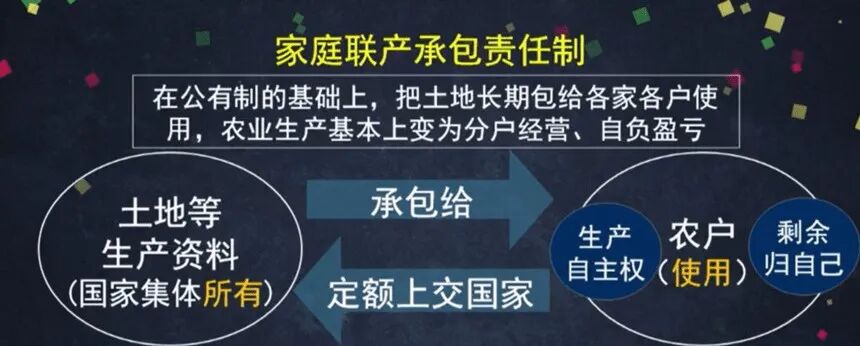

罗溪村旧貌(图片来源于网络)

7岁那年,我终于盼来了上学的机会。那时候的学堂,是村里的祠堂改造而成,斑驳的墙壁上还残留着旧时的彩绘,木质的梁柱被岁月磨得光滑。

学校设有1到6年级,每个年级一个班,全校总共只有7位老师,他们大多是村里有文化的人,既教我们读书写字,也带着我们认识田间的作物。我在的班上约莫有30个孩子。

上学时的作息很规律,上午有三节正课加一节早读课,天还蒙蒙亮,我们就坐在祠堂里,琅琅的读书声便响了起来;下午只有两节课,放学比现在早得多,可放学并不意味着能休息。回到家,放下书包就得帮着家里干活,要么去地里拔草,要么帮母亲喂猪、拾柴火,那个时候的孩子,小小的肩膀早已扛起了生活的零碎。

每周半天的劳动课是我们最“热闹”的课。老师会带着我们挎着竹篮去山上砍柴,山路崎岖,我们却跑得飞快,累得满头大汗也不喊苦,只想着多砍些柴回家,能让母亲少些劳累。

我上学的那些年,正好赶上了“大锅饭”时期。那时每个生产队都有一个公共食堂,我们学生不用回家吃饭,直接在学校食堂就餐。为了响应“大锅饭”的号召,家家户户都把自家原来的灶台拆了,大家都觉得,跟着集体走,一起劳动、一起吃饭,日子总能慢慢好起来。

食堂里的饭菜很简单,大多是杂粮饭配着寡淡的蔬菜,偶尔能见到一点油星子,就算是改善伙食了。可即便如此,大家围坐在一张大桌子旁吃饭,说说笑笑的,倒也有种别样的热闹。

人民公社时期吃大锅饭的照片(图片来源于网络)

1963年的夏天,13岁的我小学毕业了。那时的我学习成绩算不上出色,家里也需要人手帮忙干活,便没有再继续读初中。我跟着父亲一头扎进了生产队的农田里,开始了面朝黄土背朝天的农耕生活。

因为年纪小,力气不足,我被归为“弱劳动力”,干一天活只能挣到3到4分的工分。当时1分工分大概能折算成0.7元,这点收入对于家里来说,只是杯水车薪,可我还是拼尽全力干活,想着能多为家里分担一些。

大概在1962年冬天,“大锅饭”的日子悄然结束了,生产队的食堂被拆掉,家家户户又重新在自家院子里垒起了灶台,生活仿佛又回到了从前的模样。

1971年,我迎来了人生中的一件大事——结婚。我的妻子罗秀,是我家附近邻居的童养媳,她比我小两岁。说起她的过去,满是辛酸。

她2岁时就被家里送到邻居家当童养媳,在那里,她从未尝过一天好日子。邻居家对她比较苛刻,没能上学不说,洗衣、做饭、喂牲口,下地劳作……每天的活计排得满满当当,稍有不慎还会挨骂。

后来,邻居家的儿子娶了别人,也是机缘巧合,在媒人的撮合下,邻居家决定把她当作女儿嫁给我。当时我家拿出了360元彩礼,还有30斤鱼肉,在家里办了8桌酒席,热热闹闹地把罗秀娶回了家。

我们俩从小就认识,算是青梅竹马,知根知底,婚后的日子过得很和睦。我知道她过去受了很多苦,所以处处疼她、让她,而她也懂事能干,把家里打理得井井有条。现在回想起来,能把她从苦海里拉出来,和她相伴一生,是我这辈子最庆幸的事之一。

婚后的几年里,我们的孩子陆续出生,1972年大儿子降生,1974年二儿子也来到了我们身边,1977年,小女儿的到来让这个家更添了几分温馨,一家五口的日子虽然清贫,却充满了欢声笑语。

结婚的同一年,在村长的举荐下,我得到了一个在村里做事的机会——担任团支书。那时候在村里任职,可没有现在的工资,唯一的“福利”就是挣的工分基数比普通村民高一些。即便如此,我也格外珍惜这个机会,觉得这是大家对我的信任。在生产队里,我总是最积极的那一个,不管是插秧、收割,还是修水渠、建堤坝,我都冲在前面,做事认真负责,从不偷懒。

1973年,我向党组织递交了入党申请书,在申请入党、确定为入党积极分子、确定为发展对象、接收为预备党员直至预备党员转正的每一个阶段,都经过了党组织一段时间的细致考察,一步步实现了向党组织靠拢的目标。入党那天,我穿着最整洁的衣服,在党旗下庄严宣誓,心里满是激动和自豪,暗下决心要为村民们多办实事。

温大伟入党50周年的纪念章

后来,我从团支书岗位调到了村会计,虽然工作内容变了,需要经常和账本、数字打交道,但我依旧保持着认真的态度,反复核对每一笔账目,生怕出一点差错。

1976年,我被调往丹溪村负责社会主义教育宣传工作,那段时间,我走村串户,给村民们讲解政策、宣传知识,虽然辛苦,却也让我对农村工作有了更深入的了解。

1977年,我又被调去岩岭,负责岩岭水库的修缮工作。水库关系到周边几个村的灌溉问题,责任重大,我每天都守在工地,和工人们一起搬石头、砌堤坝,确保每一个环节都不出问题。

1978年,我终于回到了熟悉的罗溪村,担任村长一职,能为家乡的发展出一份力,我心里充满了干劲。担任村长后,我经常要去公社或者县里开会,每次开会都不敢有丝毫懈怠,认真记录每一个要点。只要会议传达了重要通知,我都会连夜赶回村里,哪怕是深夜,也要挨家挨户把消息告诉村民,生怕耽误了事情。

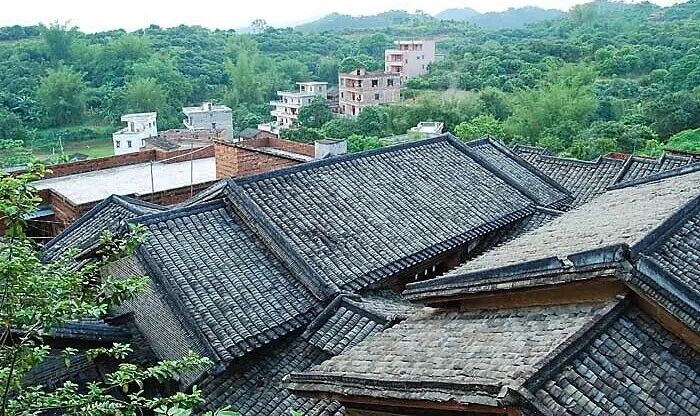

记得1980年的一天,正是水稻种植的关键时节,村里的男女老少都在田里忙着插秧,大家都想着赶紧把秧插完,争取有个好收成。就在这时,我突然接到县里的紧急开会通知,来不及多想,我放下手里的农活就往县里赶。会上,领导宣布了一个重磅消息——要在农村实行“家庭联产承包责任制”,不再实行“大锅饭”式的集体生产队模式。

家庭联产承包责任制(图片来源于网络)

听到这个消息,我既激动又兴奋,觉得这肯定能让村民们的日子好起来。散会后,我顾不上休息,连夜赶回村里,一进村子就大声喊着“大家听我说,明天不用去生产队插秧了,先把手里的活停一停!”村民们都愣住了,手里的秧苗都忘了插,纷纷围过来质疑“大伟,你没搞错吧?其他村都在抢时间插秧,咱们怎么能停下来?这要是耽误了收成可怎么办?”

分田工作进展得很顺利,没出一点矛盾。分好田后,村民们的生产积极性被彻底激发了出来,每天天不亮就去田里干活,直到天黑才回家。以前集体干活时的“磨洋工”现象不见了,就连那些以前没人在意的犄角旮旯、田埂边的空地,都被村民们开垦出来,整理成了一块块整齐的菜地,种上了蔬菜、豆子,整个村子都焕发出了前所未有的生机。

农民在田里劳作(图片来源于网络)

虽然我在村里担任村长,可仅凭工分收入,很难支撑起一家人的生活。为了贴补家用,从1975年开始,我又做起了杀猪卖猪肉的兼职,这一干就是15年,直到1990年才停下来。一开始,我只是出于热心,村里谁家要杀猪,都会喊我去帮忙按猪脚、搭把手。次数多了,我慢慢摸清了杀猪、褪毛、分割猪肉的门道,看着别人靠卖猪肉能多挣些钱,我也动了心思,想着自己也能试试,既能帮到村民,又能增加些收入。

那时候杀猪可不是件轻松活,没有现代化的设备,全靠体力。每次杀猪,我都要和几个帮手一起忙活大半天,冬天天寒地冻,手冻得通红也得坚持。卖猪肉的时候,我总是诚信经营,不缺斤短两,价格也公道,所以村民们都愿意买我的肉。

经过我和罗秀几年的辛苦打拼,我们终于在1980年攒下了一点积蓄。我们商量着,要在村里建一栋属于自己的新房子。说干就干,我们找来了村里的工匠,买了砖瓦、木材,自己也跟着一起动手,搬砖、和泥、搭架子,每天都累得浑身酸痛,却满心欢喜。几个月后,两间崭新的瓦房终于建成了,虽然不宽敞,却明亮又温暖。搬进新房子的那天,我们特意做了几个好菜,一家人围坐在一起,脸上都洋溢着幸福的笑容,那一刻,所有的辛苦都烟消云散了。

农村的瓦房图片(图片来源于网络)

房子造好后家里也没啥积蓄了,罗秀为了能多挣点钱,她又学着做豆腐卖。从1987年到1994年,每天晚上,等孩子们都睡熟了,她就开始泡豆子、磨豆浆、点豆腐,常常要忙到后半夜才能休息。第二天一大早,她就挑着装满豆腐的担子,在村里挨家挨户叫卖。

逢年过节的时候,肉和豆腐的需求量特别大,我和罗秀就更忙了。我忙着杀猪、分割猪肉,接待前来买肉的村民;她则忙着做更多的豆腐,有时候一天要做好几锅。别人家都在热热闹闹地吃团圆饭,我们夫妻俩却还在忙着招呼顾客,等忙完回到家,饭菜都凉了,只能重新热一热,和孩子们一起简单地吃一顿。日子在忙碌和奋斗中一天天过去,我们夫妻二人齐心协力,家里的条件也慢慢好了起来。

由于我在村里工作表现突出,得到了村民们的认可和上级的信任,1991年,我被任命为罗溪村的村支书。担任村支书后,我的责任更重了,不仅要关注村民的生产生活,还要为村子的发展谋划。我积极争取上级的政策支持,带领村民们修公路、建水利设施、发展特色种植,努力让罗溪村变得更好。这一干就是7年。

因为身体原因,也想着给年轻干部更多的机会,1998年,我主动辞去了村支书的职务。虽然不再担任村干部,但我依旧关心着村里的事,只要村民们有需要,我还是会尽自己所能提供帮助。

三个孩子长大后各自成家立业,有了自己的小家庭。看着孩子们都过得不错,我和罗秀心里很是欣慰。在2008年这一年,我和两个儿子商量后,决定合资在小松镇上建一栋四层的楼房。以前在村里住,交通、购物都不太方便,搬到镇上,生活能更便利些。

建房的过程中,我经常去工地看看,看着楼房一层层盖起来,心里充满了期待。年底的时候,楼房终于建成了,我们一家人从住了几十年的罗溪村搬到了镇上的新房子。新房子宽敞明亮,设施也比村里齐全,可我心里还是时常惦记着老家的那片土地。

搬到镇上后,我还是闲不住,总觉得日子太清闲了会“生锈”。2012年的时候,我听说附近的脐橙山上需要人手,我便主动去应聘,没想到一去就干了8年。刚开始去的时候,一个月工资是1500元,对于我这个年纪的人来说,已经很不错了。

脐橙山的工作不轻松,春天要给脐橙树施肥、修剪枝条,夏天要除草、防治病虫害,秋天则是最忙碌的采摘季,每天要从早忙到晚。忙的时候,我就在山上的宿舍住,虽然离家不远,但为了不耽误工作,我还是选择在山上吃住。看着一棵棵脐橙树挂满金黄的果实,心里就充满了成就感,觉得自己的劳动没有白费。

2020年,村里的老人们提议要修缮温氏祠堂。温氏祠堂是我们温氏族人的精神寄托,祠堂有着上百年的历史,但随着岁月的流逝,祠堂已变得破旧不堪。村民们知道我做事认真负责,便一致推荐我来负责祠堂的修缮工作。我觉得这是一件关乎家族荣誉的大事,义不容辞地答应了。

从筹备资金、挑选材料,到联系施工队,每一个环节我都亲自把关。只要有建筑材料运到工地,我都会仔细检查质量,无论是砖块、瓦片,还是木材、水泥,都要确保符合要求,不能有一点马虎。每次工人动工前,我都会再三叮嘱他们:“这是我们温氏千秋万代的祠堂,是留给子孙后代的念想,烦请各位师傅一定认真做好,保质保量,不能出任何差错!”工人们被我的认真打动,干活也格外仔细。经过三年的精心修缮,原本破旧的祠堂焕然一新,飞檐翘角、雕梁画栋,宏伟又壮丽。

说心里话,祠堂修建前最让我担心的是资金的筹备,但最后让我最感动的也是村民们的慷慨解囊,整个祠堂修建花费五百多万,个人捐款最多的达到20多万元。祠堂落成那天,村里的温氏族人都赶来庆祝,看着大家脸上的笑容,我觉得这三年的辛苦都值了。

气势雄伟的温氏宗祠落成(图片来源于网络)

如今,我已经70多岁了,三个儿女都在外地工作生活,只有我和罗秀还住在镇上的房子里。两个儿子多次提出,要接我们去他们工作的城市一起生活,也好有个照应。可我都婉言拒绝了,我这一辈子都在农村生活,习惯了这里的空气、这里的土地,还有这里的乡亲们。现在我们身体还算硬朗,自己能照顾自己,我让孩子们安心做好自己的事业,不用担心家里。

每天早上,我都会和罗秀一起去屋后的小菜地走一趟,那是我们自己开垦的,种着青菜、萝卜、辣椒等蔬菜。我们会给蔬菜浇水、施肥、除草,看着它们一天天长大,心里格外踏实。晚上吃完晚饭,我们就会沿着镇上的河边散散步,和遇到的老邻居聊聊天,说说家常。

晚年的温大伟与妻子的合照

温大伟与妻子打理的小菜园

回首这一辈子,一路走来,有过辛苦,有过困难,但更多的是收获和幸福。我很庆幸,能遇到罗秀这样贤惠的妻子,和她一起携手走过风风雨雨;也很欣慰,孩子们都很懂事,各自有了好的生活。现在的日子虽然平静,没有什么波澜,却充满了温馨和幸福。我想,这就是我想要的生活,在熟悉的土地上,和相爱的人一起,安度晚年,足矣。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!