在赣鄱大地的高田镇湖坑村杨家边组,时光悄然流淌,镌刻下无数平凡又动人的生命故事。温高田,这位生于1941年的老人,用自己的一生,书写了一部充满艰辛与奋斗、映照着时代变迁的人生篇章。他的经历既是无数普通农村人的缩影,也是那个时代的鲜活见证。

1941年9月4日,温高田出生于高田镇湖坑村杨家边组一户普通农家。家中除了父母,还有个姐姐。父亲天生跛脚,行动不便,在本就贫寒艰苦的年代,日子更添了几分艰难。当时的土地都掌握在地主手中,父亲只能向地主借田耕种,一家人靠着微薄的收成度日,生活捉襟见肘。

1945年,正值抗日战争胜利前夕,社会局势依旧动荡不安。为筑牢防线,防止逃敌再次返回,国民党十几人在高田镇驻扎,与此同时,各地土匪横行。一天,国民党军与土匪在外出时于一座小桥上不期而遇,双方随即爆发激烈枪战,激烈的枪战打破了小镇的宁静。枪战过后,国民党军来到湖坑村剿灭土匪。在搜查过程中,他们烧了几栋房子,一时间村里人心惶惶。幸运的是,杨家边组有一名村民认识国民党中的一位将士,他向带队剿匪的队长说明此地没有土匪,村子才得以逃过一劫,这惊险的一幕,在年幼的温高田心中留下了深刻的印象。

1948年,家里省吃俭用买了一头牛,以方便劳作,7岁的温高田便承担起放牛的任务。每天清晨,他牵着牛走在乡间的小路上,看着田野里的庄稼和远处的山峦,心中对未来充满了好奇与憧憬。

1949年,新中国成立,这一重大历史事件如同一束光照亮了温高田一家的生活。随着土地改革的推进,田地分到了农民手中,他们家也有了属于自己的土地,不再需要向地主租田,生活开始有了新的盼头。

1950年,温高田迎来了人生的重要转折点——上学。他就读的鳌峰书院,也就是现在的高田中心小学,当时只是一排大一点的泥土房,共有两层,中间是宽敞的大堂,可供学生活动,两边则是教室。书院里有120多名学生,共6个年级,每个年级一个班。当时的学习条件很艰苦,教室里的泥土墙挡不住穿堂风,冬天冻得人握不住笔,夏天闷热得像蒸笼,课桌椅是破旧的木板拼凑而成,课本更是几人轮流翻看的旧书。

鳌峰书院(图片来源于网络)

可就是在这样的环境里,温高田始终学得格外专注,凭借一股不服输的韧劲和骨子里的聪慧,成绩在班里始终稳稳排在最前头。他深知读书机会来之不易,课堂上,他全神贯注地听老师讲课,眼睛紧紧盯着黑板,生怕错过任何一个知识点;课后,他总是第一个完成作业,还主动找老师请教问题。看着儿子如此热爱学习且成绩优异,尽管生活艰难,父亲也尽力供他读书,希望他能通过知识改变命运。在父亲的支持下,温高田顺利完成了小学学业。

小学毕业后,温高田认识了他的妻子熊姑娘。熊姑娘是上柏村熊姓人家的女儿,她的生母病逝后,父亲再娶,但继母对她很不好。北风卷着碎雪掠过荒山野岭时,年幼的熊姑娘总把自己蜷成小小的一团。补丁摞补丁的单衣裹不住刺骨寒意,她却要在结霜的清晨赶着牛群出门,看着鸭子扑棱着翅膀扎进结冰的河面。镰刀划过冻土般坚硬的草皮,指节被磨得通红开裂,唯有劳作时迸发的热气能短暂驱散寒意。当暮色漫过山脊,她总会一头扎进暖烘烘的稻草垛里,干草的清香混着体温蒸腾的白雾,成为童年记忆里最奢侈的温暖港湾。

熊姑娘的父亲看在眼里、疼在心上,不想让她继续在家受苦,便四处打听,想给女儿找个好人家。恰好温高田家有一位表亲在上柏村做事,得知此事后,便向温高田的父亲说起了上柏村的这位姑娘。温高田的父亲觉得儿子也快到了成家的年纪,便来到上柏村,给了熊姑娘家12块银元,将熊姑娘带回了家。那时熊姑娘年仅14岁,温高田的父亲觉得熊姑娘的年纪还小,便没有让他们马上成婚。温家虽不算大富大贵,却处处透着与原来家庭不同的温度。

熊姑娘来到温家后,温高田的母亲将她视作半个女儿,先给熊姑娘添置了几件衣服,虽不好看,但不会再让熊姑娘挨冻。熊姑娘也经常跟着温母做农活家务,一起去菜园里浇水摘菜;秋收时节,一起去收水稻。

上世纪农民收水稻图片(图片来源于网络)

由于当时村里没有初中,小学毕业后的温高田只能暂时放下书本,跟着父亲一起种田。虽然不能继续上学,但他在田间劳作时,也常常思考着书本上的知识,盼望着能有继续学习的机会。在田间劳作的两年里,他深刻体会到了农民的辛苦,也更加渴望能够继续学习知识。

1956年,不幸降临,温高田的母亲不幸罹患肺癌,而在那个医疗水平匮乏的年代,面对这种凶险的疾病,人们根本无力回天,最终,母亲还是没能挺过去,撒手人寰。母亲的病逝让家里的气氛变得压抑。温母病逝时熊姑娘和温高田两人还未成婚,熊姑娘觉得不方便,便回到上柏村生活了两年。

1958年,国家为消除文盲,成立了农业中学。温高田凭借着优异的成绩,以及在父亲的支持下,再次踏入校园。农业中学实行半工半读的模式,学生们上午在课堂学习知识,下午便到田间劳作。到了晚上,上过学的人还要承担起教没有上过学的人识字的任务,温高田也积极参与其中。在农业中学的三年里,温高田不仅学到了更多的文化知识,还提升了劳动技能,同时也为村里的扫盲工作贡献了自己的力量。

在这期间,父亲去上柏村把熊姑娘接了回来。在温家,熊姑娘仿佛不知疲倦的陀螺。晨光微露,她便与温高田的父亲踩着露水往生产队赶,肩挑背扛间,汗水浸透粗布衣衫;夜幕低垂时,全家人洗漱完毕,她又独自守在木盆旁,搓洗着沾着泥渍的衣裳,月光为她佝偻的身影镀上一层银边。

那些星月交辉的夜晚,熊姑娘常和高田踩着田埂,手电筒的光束划破黑暗,照见水田里游弋的黄鳝。两人默契配合,弯腰疾伸手,指尖夹住滑溜的黄鳝。归家后,她连夜剖洗晾晒,将捕获的黄鳝制成金黄干香的干货。待到赶集的日子,她又挎着竹篮,踩着晨露赶往集市,在熙攘的人声里,将辛劳化作维持家用的碎银。

中学毕业后,19岁的温高田和熊姑娘便结了婚。因为熊姑娘第二次来到温家后就一直住在温家,所以两人结婚时没有传统的接亲仪式,宴席也十分简单,但这并不影响两人对未来生活的美好期待。

1960年,温高田中学毕业后,恰逢村里设立生产大队,他所在的小组成立了黎明大队。当时,每个大队都要求设立一所小学,黎明大队也不例外,建起了黎明小学。由于温高田上学时学习刻苦,文化水平在村里相对较高,他被邀请到黎明小学教书。

黎明小学规模很小,只有30多名学生,四个年级,而温高田是学校唯一的教师兼工作人员。他一人承担起了多个年级、多门课程的教学任务。每天清晨,他早早来到学校,打扫教室、准备教案;课堂上,他耐心地给不同年级的学生轮流授课,语文、数学、自然等课程都讲得生动有趣;课后,他还要批改作业,为学习有困难的学生辅导功课。就这样,温高田在黎明小学辛勤耕耘了六年,看着学生们一个个成长进步,他心中满是欣慰与自豪。

湖坑小学旧址(图片来源于网络)

1966年,黎明小学撤销,并入湖坑小学(现已撤销),温高田便没有再从事教师工作,但生产队看中温高田文化水平高、做事认真负责,邀请他担任队里的会计,一年的工资是1800工分,到年底再按照工分兑换现金。在当时,不同地方的工分价值有所不同,有些地方十工分只能换三四毛钱,而有些地方能换八九毛钱。生产队因温高田工作勤奋细心,便给了温高田一个比较合理的平均数,使得温高田十工分能换7毛钱。

担任会计期间,温高田始终秉持着认真负责的态度。他每天早早来到队里的仓库,仔细核对物资的进出情况,认真记录每一笔账目。对于队里的每一笔开支,他都严格把关,确保资金使用合理、透明。为了把账目做得清晰准确,他常常在煤油灯下工作到深夜,反复核对每一个数字。遇到复杂的账目问题,他也从不敷衍,而是查阅资料、向有经验的人请教,直到把问题解决。在他的努力下,黎明大队的账目清清楚楚,没有出现过任何差错,赢得了队员们的一致信任和好评。

1969 – 1993年,温高田在湖坑村担任出纳,负责做账等工作。这一干就是24年。在这漫长的岁月里,他始终坚守岗位,工作认真负责、积极主动。无论是烈日炎炎的夏天,还是寒风刺骨的冬天,他都按时到岗,处理各项财务事务。他把每一笔收入和支出都记录得详细准确,定期向村民公布账目,让大家清楚了解村里的财务状况。在他的管理下,湖坑村的财务工作井井有条。

他对待工作的严谨态度和良好品行,得到了村里领导和村民们的高度认可。当时的书记看到温高田工作认真、品行端正,便推荐他加入中国共产党。1972年6月,温高田光荣地成为了一名共产党员。入党后,他更加严格要求自己,时刻以党员的标准规范自己的言行。他积极参与村里的各项事务,不仅在财务工作上尽职尽责,还主动帮助村民解决生活中的困难。农忙时节,他会抽出时间帮助劳动力不足的家庭收割庄稼;村民之间发生矛盾纠纷,他也会主动出面调解,为维护村里的和谐稳定贡献力量。

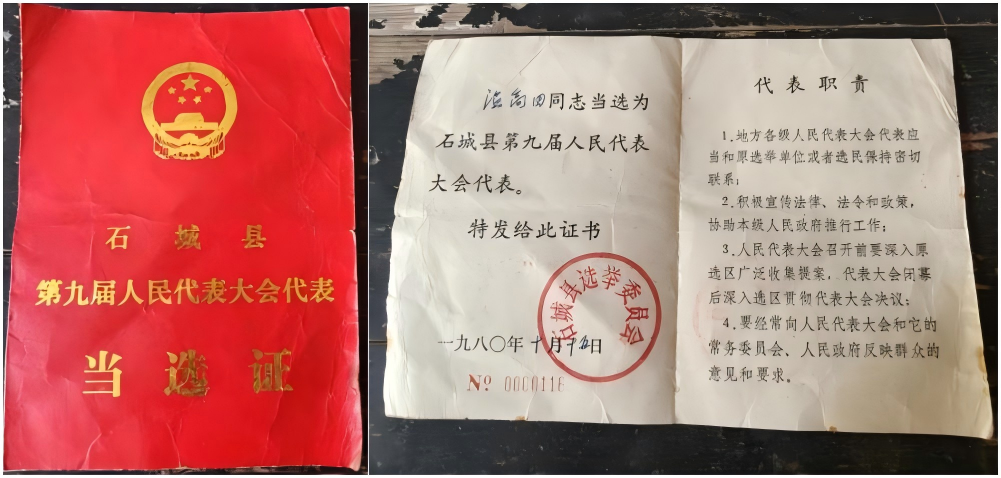

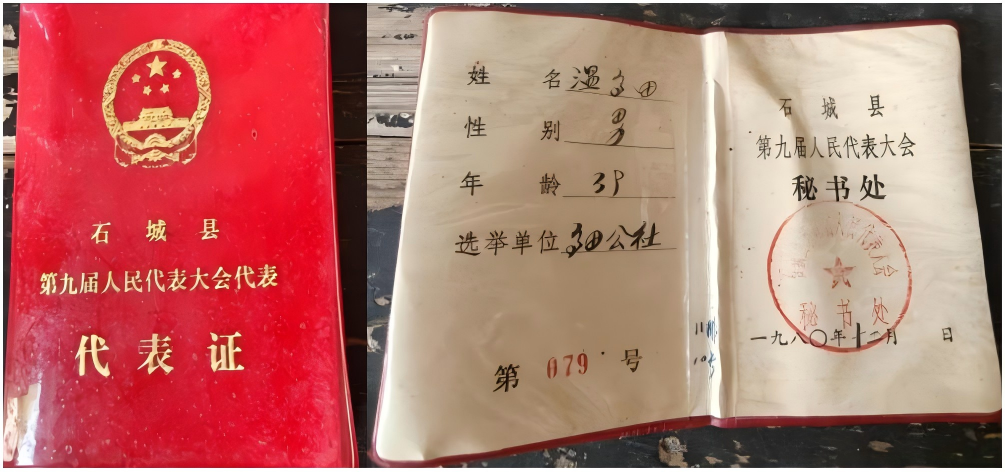

1980年的湖坑村,一提起温高田,村民们最先想到的就是踏实可靠。平日里,他做事一丝不苟,待人接物总是带着憨厚的笑,哪家有困难都主动搭把手,久而久之,成了村里人人称赞的热心人。那年石城县启动第九届人大代表选举,消息传到村里时,许多村民误把人大代表选举当成村书记推选。大家聚在一起商议,不约而同地觉得温高田能扛起这份责任——他肯吃苦、有担当,心里装着全村人的事。投票那天,“温高田”的选票雪片般飞向票箱。就这样,一场美丽的误会,让温高田以高票当选湖坑村人大代表,踏上了前往县城参加石城县第九届人民代表大会的征程。

随着年龄的增长,温高田的视力逐渐模糊。他深知会计和出纳工作容不得半点马虎,担心自己因为视力问题做错账,给集体带来损失,便主动提出离职。尽管村里的领导和村民都极力挽留,但他态度坚决,毅然离开了自己工作多年的岗位。尽管心中充满了对工作的不舍,但他依然坚守着自己的原则和责任感。

石城县人民代表当选证及石城县人民代表证书

石城县人民代表代表证及石城县高田公社选举证书

离职后的温高田和妻子回到家中,开始种田为生,主要种植烟叶和白莲。由于此前大部分时间都在从事教书和财务工作,温高田对种田的技术并不熟练。在种植烟叶的过程中,他常常因为掌握不好烘烤的火候和时间,导致烟叶烤坏,一年下来没什么收入。

命运的风雨总是接踵而至,生活的苦难并未就此停歇。妻子患上了肠炎,在当时有限的医疗条件下,病情无法得到有效控制。2002年9月29日,妻子离开了人世,这让温高田陷入了巨大的悲痛之中。与他携手走过多年风雨的老伴就这样离去,他的生活仿佛失去了色彩。

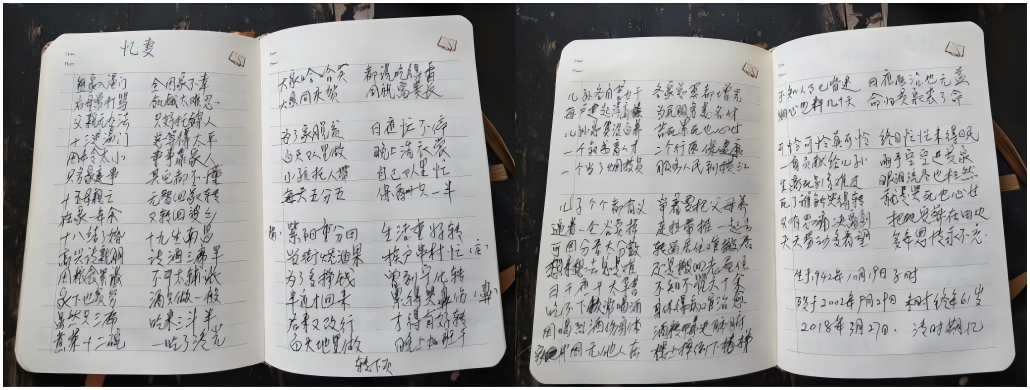

温高田思念妻子有感所写

温高田和妻子婚后育有四个孩子,三个儿子和一个女儿。他十分注重对孩子们的教育,在他的教导下,孩子们都很优秀。其中,三儿子学习格外努力,成绩优异。初中毕业后,他前往深圳学习技术,在一所职业技术学校学习了两年,随后在深圳工作了两年。但当时生活水平不高,工作环境艰苦,伙食也很差,三儿子最终回到了石城。是金子在哪里都会发光,三儿子凭借自身的努力,他考入了烟草公司,在横江镇上班。22岁时,他与高田村赖田组的一位姑娘结婚,婚后育有一女一子。2008年后,儿媳原有的精神问题越发严重,甚至会无缘无故打伤丈夫,无奈之下,两人离了婚。

2009年6月左右,一场意外彻底改变了温高田一家的命运。温高田的三儿子骑着摩托车在去往县城的路上遭遇车祸,肇事者当场逃逸,未作出任何赔偿。最终,仅烟草公司给予了一万元补偿,此事便不了了之。三儿子在医院住院半年,最终还是在2009年12月4日离开了人世,留下两个年幼的孩子,当时小孙子才5岁。这突如其来的打击让温高田悲痛欲绝,但为了两个孩子,他不得不坚强起来,独自承担起抚养他们的责任。

2012年,厄运再次降临,温高田的大儿子在县城又发生车祸,成了植物人。接连的打击让温高田身心俱疲,但他没有被打倒,他仍挺直肩膀扛起家庭责任,以坚毅的姿态直面生活的挑战。农忙时,71 岁的温高田佝偻着身子,在水田里一步步挪动着插秧,深秋的风染黄了稻穗,也吹得他瘦小的身影微微晃,可他手里的活、心里的劲,半点没松。

晚年的温高田在莲子地里干活

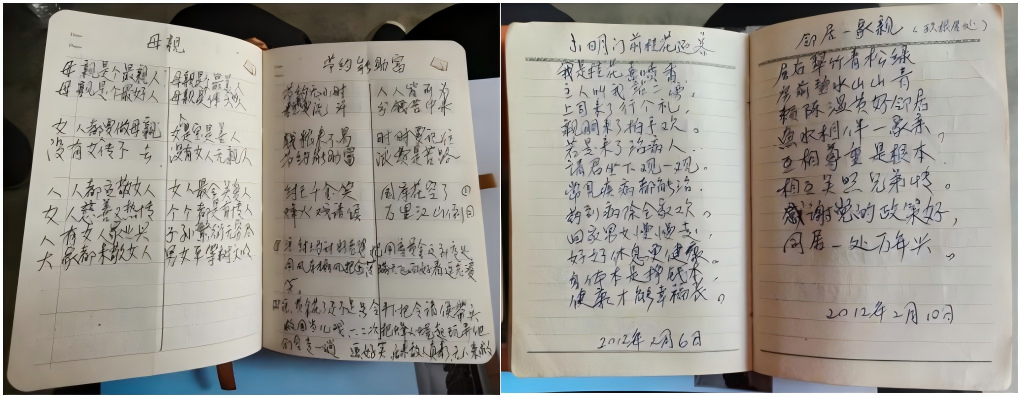

如今,温高田的孙子女们都已长大成人,能够独当一面,他也不用再为他们的生活操心。在闲暇时光里,温高田常常翻开自己的日记本,上面记录着他的所感所想以及家里的重大事情。这些文字,不仅是他个人生活的写照,更是一个时代的记忆,见证了农村的发展变迁,承载着一个家庭的悲欢离合。

温高田的日记

在岁月的长河中,温高田仿若一棵扎根岩缝的苍松,任命运的狂风骤雨如何肆虐,始终牢牢坚守着脚下的土地。母亲离世时的锥心之痛、妻子过世的彻骨悲戚、儿子突遭横祸的沉重打击,每一道伤痕都在他生命里刻下深深的印记,可他却将泪水与苦涩酿成勇气,用布满老茧的双手,在贫瘠的土壤里种下希望。那些佝偻着劳作的身影,那些深夜里独自承受的辗转,都化作他脊梁里永不弯折的钢筋铁骨,在命运的浪潮中,书写着最震撼人心的生命赞歌。

当我们回望温高田老人的人生轨迹,看到的不仅是一个人、一个家庭的故事,更是千千万万农村人的缩影。他们经历过时代的风雨,承受过命运的捶打,却始终怀揣希望,用勤劳与善良、坚韧与坚守,在广袤的土地上耕耘着生活,传承着生生不息的力量。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!