孔庆连于1941年7月出生在珠坑乡珠坑村的一个普通家庭,是家中独子。6岁时,孔庆连的父亲不幸去世,家庭的重担一下子全落在了母亲肩上。当时新中国尚未成立,社会局势动荡,生活极其艰难,缺衣少食是普遍现象。

在这样艰难的处境下,母亲凭借着顽强的毅力,独自扛起了抚养孩子的责任,以她微薄的能力为孩子营造了一个相对安稳的生活环境,让庆连得以健康成长并接受了基础的教育。这份深沉无私的母爱,无疑是庆连人生路上最坚实的支撑,成为他生命中最温暖的色彩。

1954年庆连在竹溪小学完成了小学学业,随后在屏山中学开启了初中生涯。在那个物资极度匮乏的年代,庆连能够继续就读初中,离不开村大队的大力帮扶。村里的干部们了解到成绩出众的庆连家境十分贫寒,大家都不忍心看到这样的好苗子被埋没,经过一番商议后,最终决定由村里为他缴纳初中的学费。庆连深知这份帮助来之不易,因此他在学习上更加努力,想要用知识回报村大队的恩情。

在屏山中学读书时,学校设有助学金制度,用来资助家庭有困难的学生。庆连也是其中之一,他每月都能领取到4块钱的助学金。这在当时可不是个小数目,对于贫苦的他来说,更是雪中送炭。庆连十分珍惜这笔助学金,它不仅能补贴家用,也能让他在学校里安心学习,不必再忧心学业会中断。

尽管有村大队的帮助和学校的助学金,但家里的经济状况依然十分拮据。到了初二下学期,庆连看着母亲为了供养自己读书在家辛苦操劳,心中满是愧疚。经过一番激烈的思想斗争,他最终还是决定辍学回家。虽有万般不舍,但庆连明白家庭的生存比他的学业更重要。

1956年辍学后,庆连为寻得一条出路,同时减轻家中负担,避免因病致贫,他决定拜师学医。经人介绍,庆连怀着虔诚之心,拜屏山的一位德高望重的老中医为师。

学医之路异常艰辛。为了帮母亲分担家庭的重担,庆连每天都要在医馆和田间奔波。清晨,天刚蒙蒙亮,庆连便起床,迎着微凉的晨风,前往田间劳作。他熟练地挥动锄头,除草、施肥、收割,汗水浸透了他的衣衫,腰酸背痛却从不抱怨。

农民在地里劳作(图片来源于网络)

中午时分,他匆匆赶回家中,简单地吃口饭,稍作休息,又马不停蹄地赶到师傅那里继续学习医术。老中医要求严格,庆连从最基础的识药、炮制学起,师傅手把手教庆连辨认各种草药,讲解药性与药效;师傅出诊时,庆连总是紧随其后,仔细观察师傅望闻问切的诊断过程,认真记录师傅的用药方法和剂量。

到了晚上,庆连还要在昏黄的油灯下复习当天所学的内容,仔细研读医书,准备第二天所需的药材。那段日子,虽然辛苦,但庆连从未有过怨言。他知道,自己多付出一点,母亲就能少辛苦一点。在这种忙碌而充实的生活中,庆连逐渐成长为一个有担当的人,心中充满了对未来的希望和对家人的责任感。

1959年,经过三年的潜心学习,庆连终于学有所成,顺利出师。出师后,老人便成为了珠坑村的一名赤脚医生。他每天走村串户,为村民们看病。一次暴雨夜,村头刘家的孩子发高烧抽搐,家属哭着来求诊。庆连冒着大雨出诊,路上不慎摔倒,药箱里的体温计摔碎,他顾不上伤口,冲进刘家为孩子紧急处理。孩子退烧后,他浑身湿透,在刘家屋檐下坐了一夜,直到确认孩子无恙才离开。这样的深夜出诊成了家常便饭,有时甚至连续几天无法休息。

村民们有个头疼脑热、感冒发烧的,都会来找他。他会耐心地为每一位患者把脉,仔细询问病情,根据病症开具药方。他开的药大多是自己在山上采的草药,价格便宜,效果却好。对于一些行动不便的老人,他还主动上门服务,为他们检查身体,送药上门。村民们很信任他,亲切地称他为“小孔医生”。庆连用自己的医术,为村民们解除病痛,成为村里不可或缺的一员。在庆连的努力下,村里的人们健康有了保障,他也在这份工作中找到了自己的价值。

乡村医生给村民看病(图片来源于网络)

1962年,随着医术的不断提高,他怀揣着对中医的热爱和对村民的关怀,庆连毅然决定在珠坑村开设一家医疗站。开设医疗站需要一笔启动资金,但他手头拮据,无奈之下,他东拼西凑,向亲戚朋友借了些钱,又变卖了些家里仅有的值钱物件,才勉强凑够租房子和购置基本药品、医疗器械的费用。

上世纪乡村医疗站(图片来源于网络)

医疗站开在村里的一间破旧土坯房里,墙面斑驳,屋顶漏雨。庆连自己动手用木板搭了张简易的诊疗台,买了几个药柜,摆放着从县城药铺赊来的常用药品。听诊器是师傅送给他的旧物件,血压计也老旧得时常不准,但他没有钱更换,只能小心维护着使用。

彼时农村地区医疗资源极为匮乏,中药采购更是难上加难,庆连不得不前往几十里外县城的中药铺进货。加之交通不便、山路崎岖,每次只能徒步或搭乘顺路的拖拉机前往,他进货过程漫长又艰辛,必须清晨出发才能确保天黑前返回。尽管如此,庆连从未有过怨言,反而为能给村民提供必需的中药治疗而自豪,他的坚持和努力不仅为村民带来健康希望,更成为那个时代农村医疗工作者不屈精神的缩影。

在庆连24岁那年,庆连迎来了人生中的重要时刻:结婚,婚后小家庭陆续迎来四个儿子和三个女儿。庆连母亲在其婚后不久因病去世,因孩子多无人帮忙,妻子没条件坐月子,身体变差。家里支出靠庆连开医疗站的收入维持,妻子全力支持他工作,承担照顾孩子和家庭的重任。有妻子支持,庆连才能全身心投入医疗工作。

在经营医疗站的过程中,庆连常常面临两难境地:一方面是贫困村民的求医需求,另一方面则是入不敷出的经济压力。面对前来就诊的贫困村民,庆连常常减免甚至免除药费。久而久之,医疗站的账本上积累了越来越多的欠款,令他的妻子忧心忡忡。然而,他总是坚定地说:“我们辛苦一点没关系,不能见死不救。”尽管妻子心疼这些费用,但她从未阻止过,而是默默地节省口粮,换取资金来补贴医疗站的开支。

经营医疗站期间,庆连一边看病一边继续提升医术。他白天看病,晚上在油灯下研读医书,用废旧纸张练习针灸穴位。遇到一些疑难杂症,他就翻医书,或者向其他有经验的医生请教,甚至自费参加卫生院组织的培训。在医疗站经营五六年间,庆连累计接诊病人超万人次,他坚持“能治小病不出村,能省一分是一分”的原则,用土方子代替昂贵西药,用针灸代替手术费。村民们称他“救命恩人”,逢年过节总有人送自家的鸡蛋、蔬菜表达感谢。

医疗站墙上的锦旗(图片来源于网络)

这段经历让庆连深刻体会到,医疗不仅是谋生手段,更是连接人心的纽带。每当看到病人康复后的笑容,他浑身疲惫便消散无踪。医疗站虽简陋,却成了庆连践行医者仁心的舞台,也为村民们的健康保驾护航。医疗站的木板墙上渐渐挂满褪色的锦旗,都是一些村民为感谢庆连的救治而送的。

1968年,医疗站开办五六年后,庆连迎来了发展机遇。当地卫生院持续壮大,迫切需要经验丰富、能力出众的医生。庆连凭借在医疗站积累的丰富经验以及良好的口碑,得到了卫生院领导的赏识,被邀请加入卫生院工作。庆连深知这是一个更优质的平台,能够让他为更多村民提供服务,便欣然应允。

妥善安排好医疗站的各项事务后,庆连关闭了医疗站。怀揣着对医学的热爱与对村民的关怀,他正式成为了卫生院的一员。

上世纪卫生院(图片来源于网络)

转入卫生院后,庆连迅速适应了新的工作环境。庆连保持着对患者的热情与耐心,凭借精湛的医术为无数患者解除了病痛。他将患者当作亲人,耐心倾听他们的诉求,细心进行检查,并精心制定治疗方案,赢得了患者的广泛赞誉。他积极参与医院的学习与培训,与其他医生积极协作,认真学习新的医疗知识和技术,不断提升自己的业务水平,密切关注医疗行业的发展动态。他的到来,为卫生院注入了新的活力。

卫生院的漫长时光里,庆连始终坚守在医疗岗位上。几十年来,他每天都早早来到医院,迎接一天的忙碌。无论是寒冷的冬日,还是炎热的夏天,从未有过丝毫懈怠。直至80岁高龄,庆连仍然坚守在岗位上。

2021年,考虑到庆连的身体情况,医院劝庆连退休。退休那天,庆连看着熟悉的医院,心中满是不舍,但他知道,自己的使命已经完成。庆连将这份对医疗事业的热爱,永远地留在了卫生院。

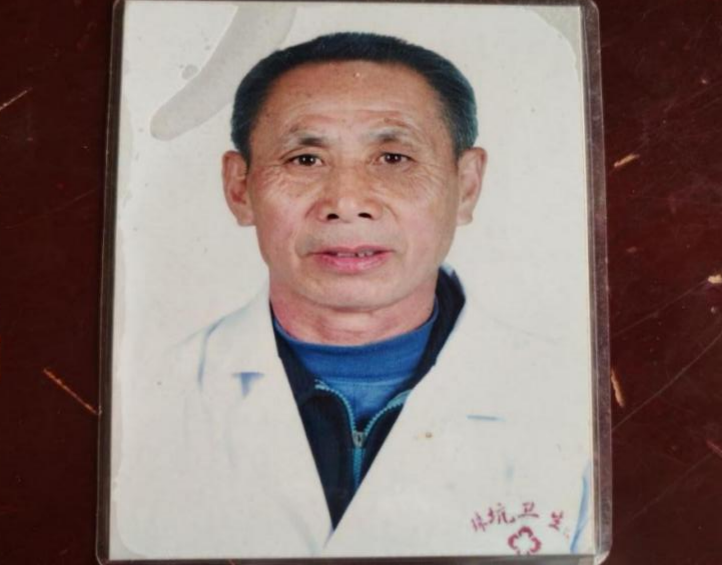

孔庆连在卫生院上班时的照片

庆连回首一生,将自己的一生比作扎根黄土的老树,强调只有根基深厚,人生才能有所发展。他的人生经历丰富且充满挑战,6岁丧父成为孤儿的他,从田间劳作的少年成长为救死扶伤的赤脚医生,家庭也从艰难困苦发展到幸福美满,每一步都不容易,但却走得很沉稳。

“杏林春暖解沉疴,橘井泉清涤浊波”,恰是孙庆连一生的注脚,他背着磨破肩带的药箱,踩着泥泞走遍村落,把拮据的日子过成了救急的灯,原来真正的医者仁心,从不是惊天动地的壮举,而是困苦中不肯放下的责任,是岁月里始终坚守的善良。从医疗站到卫生院,孙庆连就这样,用一生的赤诚,把一生的光阴,都熬成了守护乡亲的 “良方”。

石城县“岁月回响·智美生活”老年人回忆录与适应性生活技能提升项目

在赣州市民政局、赣州市社会组织公益创投项目的支持下,“岁月回响·智美生活”项目依托石城县乡镇民政服务站,一方面组织社工、志愿者引导老人讲述人生经历及历史记忆,并整理留存,以文字、视频等形式在合规平台分享,既助力老年人强化自我价值认同、提升社会参与感与归属感,也为年轻一代了解乡土文化、增进代际理解搭建平台,推动石城客家文化传承,夯实社区文化底蕴、增强凝聚力;

另一方面通过课程教学、现场辅导、实操体验等多元形式,帮助老年人掌握现代生活必备技能,有效跨越“数字鸿沟”,使其安全自信享受生活便利,共享科技发展成果。

石城县和睦社工事务所,简称和睦社工,是一家公益组织。于2021年11月注册成立。机构自成立以来,秉持“睦邻友好,助人自助”的服务理念,以专业服务作为机构的立根之本。致力为有需要的个人、家庭和社区提供贴近需求、契合实际、优质的专业服务。用服务的专业性与有效性在促进社会治理方面发挥桥梁作用。

扫描二维码,关注我们吧!